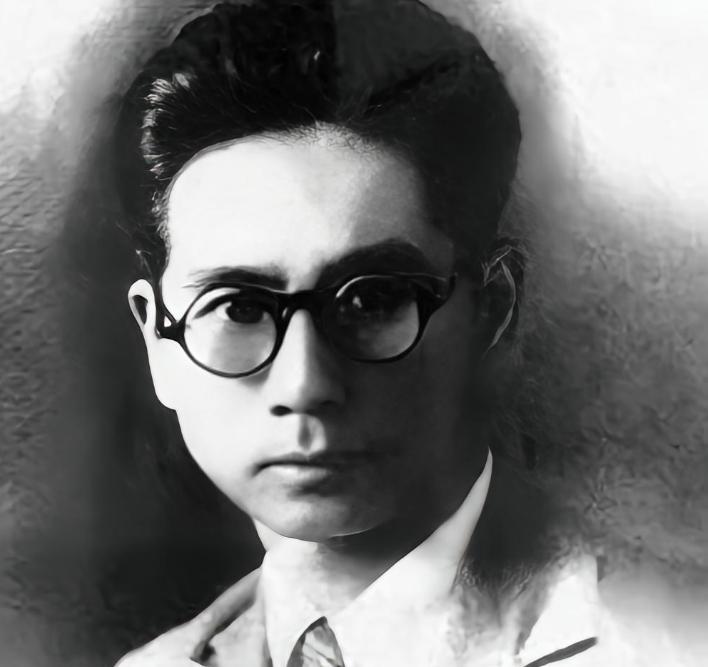

1927年,周总理不幸被捕,负责审讯他的,正是他曾经的学生鲍靖中。只见他让其他人先出去,然后递过来一套衣服,说:“周主任,快换上,一会儿你跟我走,我带你出去!” 1927年,那是个血雨腥风的年份。4月12日,蒋介石在上海动手了,史称“四一二”反革命政变。一时间,上海滩笼罩在白色恐怖之下,大批的共产党人和革命群众倒在血泊里。当时,周恩来同志作为上海工人第三次武装起义的总指挥,自然成了头号目标。说句实在话,那时候被抓住,基本就等于一只脚踏进了鬼门关。 果不其然,周总理很快就不幸被捕了。抓他的人,是国民革命军第26军,总指挥是白崇禧。这支部队当时负责上海的卫戍,说白了就是满城抓人的主力。周总理被关押在第26军第二师的司令部里,负责审讯他的,官衔不大,叫鲍靖中,是师部的侦察队长。 这个鲍靖中,身份可不一般。 他,是黄埔军校的学生。而周恩来,正是黄埔军校当年的政治部主任。 这下好了,昔日的师生,今天成了审讯室里的犯人和审讯官。这场景,你光是想想都觉得戏剧性拉满了。屋子里,一边是身陷囹圄、但依旧气定神闲的“周主任”,另一边是手握生杀大权、内心却波涛汹涌的“鲍同学”。 按当时的规矩,抓到周恩来这样的大人物,那得是天大的功劳。鲍靖中只要把程序走完,上报给师长斯烈,再报给白崇禧,那荣华富贵可能就来了。但他没有。 根据后来的史料披露,鲍靖中见到周恩来的那一刻,内心是极为震撼的。他怎么也想不到,自己要审的“共党要犯”,竟是当年在黄埔军校里,那个温文尔雅、循循善诱,给他们讲革命道理的周主任。 接下来的一幕,就是我们标题里提到的。鲍靖中找了个借口,把审讯室里其他人都支出去了。整个屋子只剩下他们师生二人。他没有问那些所谓的“罪行”,也没有搞什么威逼利诱,而是快步上前,低声但急切地叫了一声:“周主任!” 然后,他递过来一套国民党军官的衣服,压低声音说:“周主任,快换上,一会儿你跟我走,我带你出去!” 这句话,在那个杀气腾腾的夜晚,简直比任何豪言壮语都来得有分量。这不是简单的放人,这是在用自己的身家性命做赌注。 这背后,到底是一种什么样的力量,让鲍靖中做出了这样的选择? 黄埔军校那是什么地方,那是第一次国共合作的产物,孙中山先生的理念是“联俄、联共、扶助农工”。当时在黄埔的课堂上,周恩来这些共产党人教官,给学生们灌输的是救国救民的大道理,是“天下为公”的革命理想。 鲍靖中他们这一代青年,当年投笔从戎,加入黄埔,心里都憋着一股劲,就是要改变这个积贫积弱的旧中国。周恩来在他们心中,不仅仅是一个“共产党”,更是一个值得尊敬的、带领他们走上革命道路的师长。他的个人魅力、他的理想信念,早已深深地刻在了这群学生的心里。 所以,当鲍靖中看到周主任身陷囹圄时,他内心的天平立刻就倾斜了。一边是上级的命令、自己的前途;另一边是昔日的恩师、曾经的理想。他选择的,是后者,是那份超越了党派之争的师生情谊和人格感召。 故事还没完,把人放出去,不是换件衣服那么简单。鲍靖中非常清楚,单凭他一个人,是保不住周主任的。他一边稳住周恩来,一边赶紧去找自己的顶头上司,第二师师长斯烈。斯烈也曾是周恩来的同事,有一定交情。鲍靖中向斯烈力陈,说这里面有误会,抓错了人,希望能通融一下。 同时,当时上海各界也在积极营救。最终,在多方努力和鲍靖中这些“内线”的帮助下,周恩来才得以化险为夷,顺利脱身。可以说,鲍靖中在最关键的第一个环节,起到了决定性的作用。 这个故事,每次读起来都让人感慨万千。它告诉我们,在历史的洪流中,决定方向的,不光有那些宏大的战略和炮火,还有无数个像鲍靖中这样的人,在关键时刻做出的良心选择。这种基于“道义”和“情谊”的选择,闪耀着人性的光辉。 说到底,鲍靖中救的,表面上是周恩来这个人,实际上,他守护的是自己心中那份对革命初心的认可,是对师长人格的敬佩。这份守护,让他这个名字,永远地和一位伟人联系在了一起,被历史记住了。