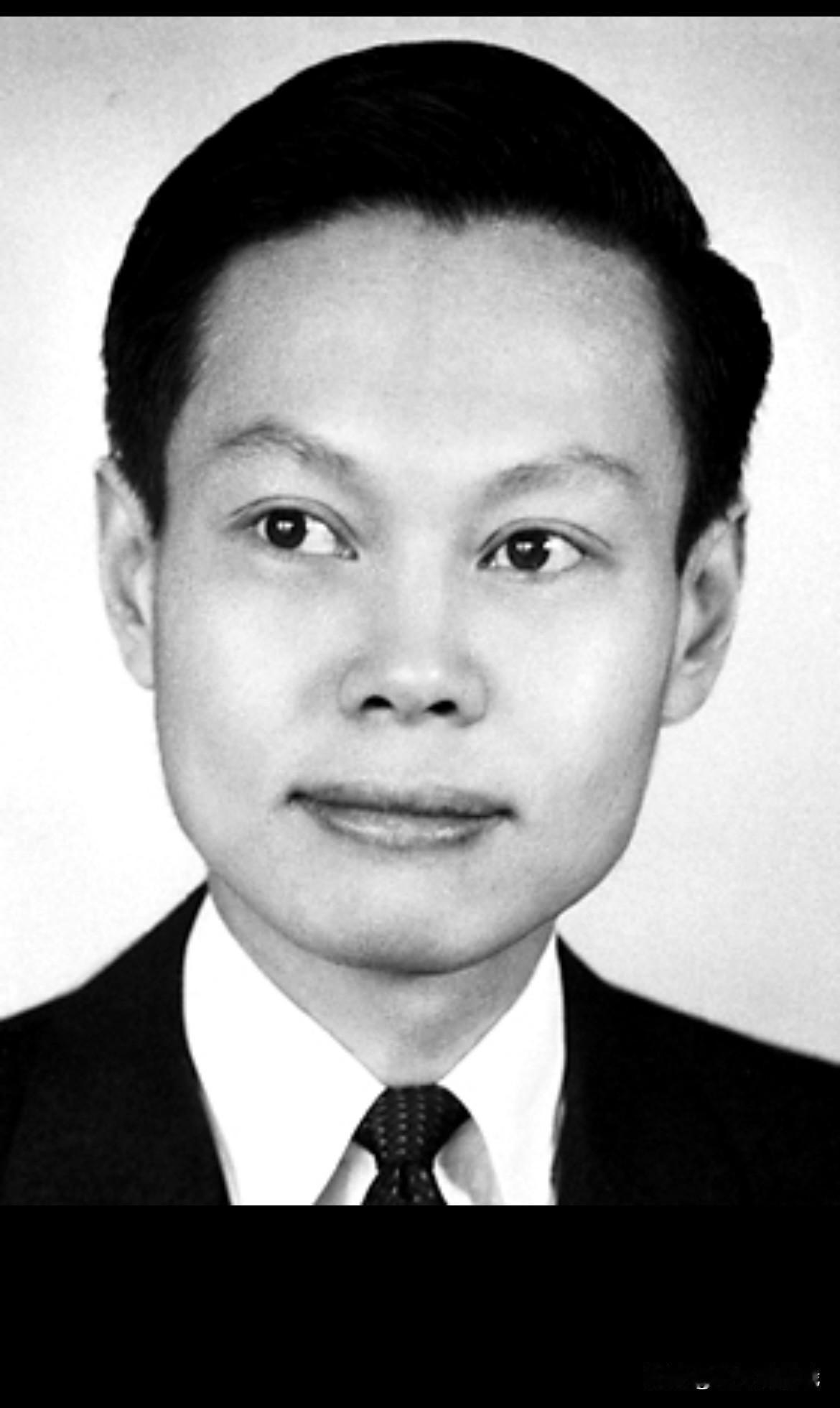

少将中断工作,总政调他当军区政委遇阻,总理、朱老总为他说话 “老颜,你愿不愿意再回部队?”——1972年3月,北京西山一处简陋的会议室里,李德生忽然抛出这句话。沉默片刻,颜金生抬头,只说了三个字:“听组织的。”话音刚落,玻璃窗外的寒风掠过松林,空气里透出几分紧张。 那一年,中央着手为一批受到冲击的老干部“松绑”。名单刚拿到总政,就有人提出异议:颜金生在文化部“问题不小”,复出恐怕不合适。反驳声紧接着飘进会场——“他连‘文艺路线’这五个字都写不顺溜,谈什么资产阶级?”田维新这句带着半开玩笑的辩护,逗得角落里的警卫战士差点笑出声。可笑声并没能消除分歧,僵局仍在。 为弄清“颜金生到底犯了什么错”,会议记录被一条条翻出。先前批判他的“材料”多是口号式文字,既无事实,也无证据。说白了,顶多算“帽子”。正因如此,周总理得知情况后私下交代一句:“是非要分清,不要冤枉老红军。”这句嘱托,让总政再度加码,准备把颜金生安排到陕西省军区任政委。 偏偏就在最后审批环节,反对声从另外一个角度袭来:“陕西早就是二方面军的天下,再把他放进去,合适吗?”这一说法表面冠冕,其实是担心地方派系失衡。朱老总听完,重重放下茶杯:“他当年上井冈山时才十五岁,打了一辈子仗,只认党不认什么派。”老帅语气不高,却带着无法抗拒的分量。 文件终于盖章。至此,距颜金生“靠边站”已整整六年。临行前,他给妻子留下一张纸条:“陕西路远,好好看病,等我消息。”字歪歪扭扭,却透着熟悉的军旅味道。 回望颜金生的履历,很难把他同“文化部副部长”联系在一起。1930年,他加入红军,当时还在念私塾。长征途中,他背过迫击炮身管跋涉雪山;到延安后,他蹲在土窑洞学拼音,硬是把政治报告背得滚瓜烂熟。解放战争时期,他是西北野战军某炮兵师政委,夜里常摸黑摸到前沿观察所,天亮又回师部写简报。有人戏称:“老颜脑子里只有‘炮管’和‘标尺’两样东西。” 新中国成立后,西北依旧动荡。1950年西北军区炮兵司令部组建,首任司令叫颜金生。三年里,他把残破的旧炮一门门修好,还组织新中国第一支高原炮兵试验分队。1955年授衔,他以“会修会用”拿下少将,胸前无数奖章,却从不肯多戴。 60年代初,为加强部委思想工作,中央从军队抽调一批“懂政治”的干部进京。颜金生就这样从演习场走进了文化部。外人看起来风光,他自己却苦笑:“别说莎士比亚,连鲁迅的《故事新编》都读不通。”事实也确实如此,他不敢参加内部座谈,只能到排练厅陪演员“拉家常”。偏偏就是这一点,被人诬作“指挥资产阶级文艺”。 风暴来临时,他被下放到京郊林场。整整两年,主要工作是给果树刷石灰。有人记得,他兜里揣着一本红宝书,嘴里念念有词:“路线不能错。”果树旁,冬夜冷得砭骨,他把棉衣撕了条布做绑腿,照旧在雪地里查夜。 1972年重新到岗后,颜金生抵达西安没多久,连夜跑遍军区机关和所属几个独立团。他第一件事是重整思想教育,第二件事是添置图书。士兵们惊讶:这位不识几个大字的政委,为何盯着图书?他的回答很直白:“我没念过书,今天给你们补上。”于是,《三大纪律八项注意》同《欧也妮·葛朗台》一起摆上连队书架,场面多少有些反差。 有意思的是,陕西省军区那时的司令员出身一方面军,两人经常“掰腕子”式讨论。一次夜间巡查结束,两人围着煤油灯谈到三点。司令员戏言:“老颜,你不懂文学却喜欢藏书,图个啥?”颜金生呷口茶,嗓音低沉:“打仗靠武器也靠脑子,没文化,脑子就生锈。”这句外行话,却让值班参谋记了一辈子。 三年后,他被调到新疆军区任副政委。天山以北,边防线漫长,驻军生活艰苦。为了让士兵们过冬,他把冰面炸开,引河水灌入营区土壤,再撒上一层蒿草。翌年春天,军区靶场边长出成片苜蓿,马匹有了青饲料,后勤费硬是省下一大截。 1978年,总政需要熟悉西北军情、懂政治工作的副主任,颜金生被点名回京。上任那天,他穿着旧呢子大衣,领口补丁清晰。有人提议换身制服,他摆手:“够穿就行,省钱买书给兵。”再往后,关于他的公开报道不多,只在内部刊物里偶尔出现“颜副主任到基层调研”的照片。 许多年过去,知情人谈及那场“走走停停”的仕途,常用一个轻描淡写的评价:命运弯了个大弧,却没能改变他。要说功劳簿,他不在开国元帅之列;要说坎坷,又少不了几番沉浮。但凡提到1972年那间小会议室,总有人感慨——如果不是周总理、朱老总拍板,一个老红军也可能在尘埃里沉没。 颜金生晚年喜静。听说陕西省军区修馆展览,他专程嘱托:不要给自己设专柜,留位置讲战友。工作人员为此发难,馆长最后摘录了一段他当年写给警卫员的批注压在角落:“党员要拎得清,扬善、避功、补拙。”短短十字,倒也像他的行事准则。