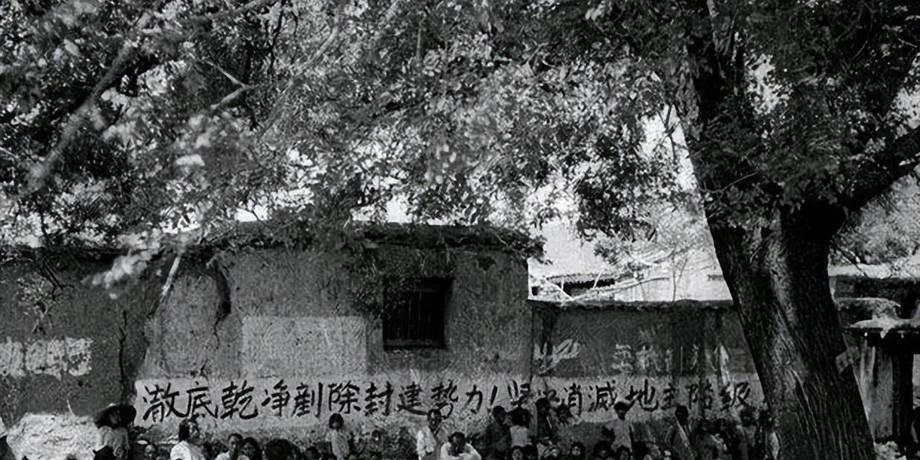

1947年,一个地主偷偷放走了地下党员,但被敌人发现了,敌人找他算账时,地主却说:“你知道我弟弟是谁吗?你敢动我一下试试!” 1947年是个什么年份?解放战争打得最凶的时候。国民党节节败退,就想出了个损招,把那些被打倒、跑路的地主恶霸又给武装起来,成立了个叫“还乡团”的组织。这帮人回村,那叫一个心狠手辣,反攻倒算,今天吊死个农会干部,明天活埋个支持土改的百姓,村里头整天都飘着一股血腥味。 郭良知,就是这风口浪尖上的一个地主。但他跟还乡团那帮人尿不到一个壶里。村里人说,郭良知这人仗义,谁家揭不开锅了去借粮,他从不让人空着手回去。他看不惯还乡团的作为,但自个儿也是地主成分,只能夹着尾巴做人,平时就下地种种田,不招谁不惹谁。 可麻烦这东西,你不找它,它会自个儿找上门。 那年秋天,郭良知正在地里忙活,就瞅见村里的“还乡团”团丁赵元和,押着一个人骂骂咧咧地过来了。被押的不是别人,正是村农会的会长,也是地下党员——朱玉和。朱玉和被打得满身是血,但眼神跟钉子似的,硬得很。 郭良知心里“咯噔”一下。他知道,人要是被带进还乡团的营部,基本上就是九死一生。 赵元和押着人累了,就把朱玉和往旁边草垛上一绑,自个儿跑去跟人喝水吹牛,吹嘘自己抓了个“共匪”,马上就能升官发财。 机会,就这么来了。 郭良知看着被绑在树上、奄奄一息的朱玉和,心里头天人交战。救,还是不救?救了,自己全家都可能被连累;不救,眼睁睁看着一个好人去死,他名字里那个“良知”怕是得跟他一辈子。 很多时候,一个人的选择,就决定了他一辈子是个什么样的人。 郭良知没犹豫太久。他趁着赵元和不注意,悄悄摸过去,掏出随身的小刀,几下就割断了绳子,压低了嗓子就说了一句:“快跑,别回头!” 朱玉和愣住了,他不敢信,一个地主会冒着杀头的风险救自己。但他知道,这不是矫情的时候,一拱手,转身就扎进了青纱帐。 等赵元和吹完牛回来,人早没影了。他气得哇哇叫,对着朱玉和跑的方向连开几枪,结果连根毛都没打着。 气急败坏的赵元和一扭头,就把枪口顶在了郭良知的脑门上:“说!是不是你干的?你小子活腻歪了!” 说实话,那一刻郭良知腿都软了。那可是黑洞洞的枪口,不是烧火棍。他后背的冷汗“唰”一下就下来了。但他知道,这时候要是怂了,命就真没了。 人被逼到绝境,总能爆发出点意想不到的能量。郭良知脖子一梗,眼睛一瞪,吼出了那句话: “你知道我弟弟是谁吗?你敢动我一下试试!” 这一嗓子,直接把赵元和给吼懵了。 他一个小小团丁,最懂的就是欺软怕硬。他扭头问旁边的人,这才知道,郭良知的弟弟郭良涛是县参议员,侄子郭自立是乡长。这关系网,随便哪个出来跺跺脚,他赵元和都得抖三抖。 赵元和脸上的横肉立马堆成了笑脸,一边赔不是,一边灰溜溜地收了枪。一场杀身之祸,就这么被郭良知用“拼后台”的方式给化解了。 故事到这儿还没完。 解放后,因为家庭成分问题,郭良知也受到了冲击,一度被关押。就在他以为自己要完蛋的时候,当年那些受过他恩惠的乡亲们,还有已经被救下的朱玉和,纷纷站出来为他作证。 组织经过详细调查,最终确认了郭良知在革命时期的贡献,不仅将他无罪释放,还给了他应有的尊重。 这个故事,就像一个完美的闭环。当初你冒着生命危险种下的善因,最终在你最危难的时候,结出了善果。 这事儿对咱们今天的人,有啥启发? 最大的启发就是,一个人的价值,不由他的身份、标签决定,而由他的行为决定。 地主里有郭良知这样的义士,农民里也可能有卖友求荣的小人。我们看一个人,不能简单地给他贴个标签就完事儿了。 再一个,就是关于“选择”的思考。我们生活在和平年代,很少会遇到像郭良知那样生死攸关的选择。但我们每天都在做选择:看到老人摔倒,扶不扶?看到网络暴力,是跟风踩一脚还是说句公道话?看到不公的制度,是默默忍受还是尝试发声? 这些选择看起来很小,但它们累积起来,就构成了我们的人生,也塑造了我们所处的社会。郭良知的故事告诉我们,真正的勇敢,不是无所畏惧,而是怀着恐惧,依然选择做正确的事。