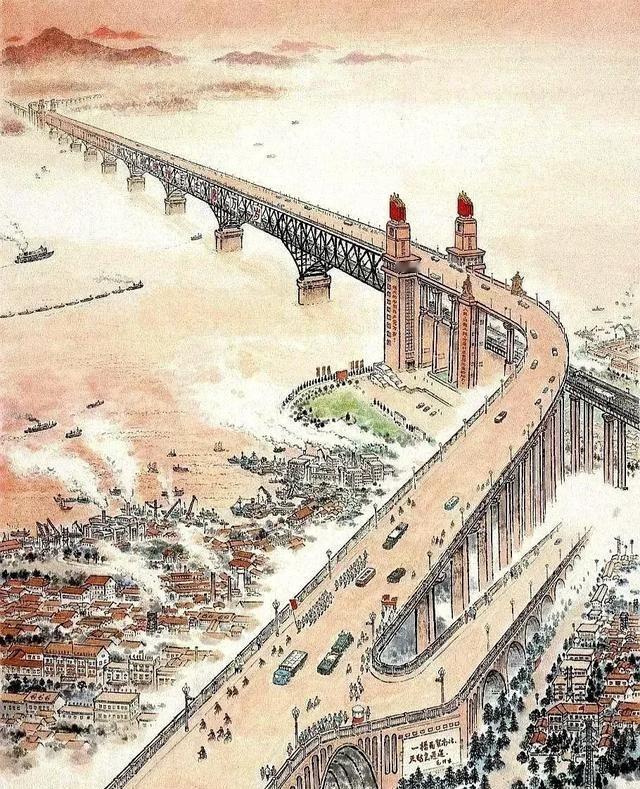

1968年12月29日,南京长江大桥公路桥建成通车。南京城百姓几乎倾城出动,人们鼓掌、欢呼、跳跃,为祖国的“争气桥”流下了热泪。但建成通车几十年后,却不断有人提出:这座“争气桥”应该拆掉。 一座桥,何以让举国沸腾,又何以引发激烈争议?当年万人空巷庆祝的”争气桥”,如今却有人主张将其炸掉。从民族骄傲到发展阻碍,这座承载着共和国记忆的钢铁巨龙,究竟经历了什么? 南京长江大桥是第一座完全由中国人设计建造并基本采用国产材料的特大型桥梁,素有”争气桥”之称。说起这个名字的由来,还得从那个特殊的年代说起。 在当年前苏联撕毁协议、撤走专家、断供桥梁钢等”卡脖子”困境下,大桥建设者闯出了一条自力更生、自主创新的新路子。1960年1月18日,南京长江大桥正式开工建设。当时的条件确实艰苦,建造过程异常艰辛。当时我们缺钱、缺人,黄沙、石子全凭肩挑人抬,连搅拌混凝土也都是全人工的。 最难的要数桥墩建设。梅旸春1900年出生于江西南昌,早年毕业于清华大学,后又留学美国,毕业后毅然回国任教,立下建桥报国的宏伟志愿。1959年初,梅旸春被任命为大桥局总工程师,主持南京大桥的设计和施工组织工作。这位总工程师面临的技术难题前所未有,九座桥墩没有一座是相同的施工方法。 可惜梅旸春没能看到大桥建成。1962年初春,梅旸春昏倒在办公室里,病情加重。临终前,他强撑着病体来到工地,当看到1号墩和8号墩已经竣工,梅旸春老泪纵横,对妻子说:“老天爷为什么这样恶呀,不让我建完大桥!” 5月12日,梅旸春与世长辞,时年62岁。 建设者们没有让梅旸春失望。1968年9月30日,铁路桥先通车;12月29日,公路桥正式建成通车。南京市5万多军民欢聚在江边桥头,隆重举行大会,庆祝南京长江大桥全面建成。庆祝大会结束后,红色的信号弹腾空而起,在一片鞭炮和锣鼓声中,100多辆满载南京群众代表的彩车徐徐通过公路桥。顿时,大江南北,桥上桥下,车内车外,一片欢腾,欢呼声震撼大地,响彻云霄。 可谁也没想到,几十年后这座”争气桥”竟然成了争议焦点。问题出在通航高度上。南京长江大桥设计净高只有24米——船从吃水线算起,高度在24米以内,才能通过大桥。这就意味着,所通过的货轮载重在3000吨左右,5000吨级的平底船也只有在降下桅杆时方能通过南京大桥,而万吨巨轮将”望桥兴叹”。 2014年,当国家重新启动长江经济带战略时,有人提出,要建设长江经济带、畅通长江”黄金水道”,首先得把南京长江大桥炸掉。这一听起来有些”骇人”的主张引发了热议。 这已经不是第一次”拆桥”争议了。第一次是1996年,南京在准备建造南京长江二桥时,对其可行性讨论,曾提出两种方案,一是建净高24米,和南京长江大桥(一桥)一样;另一种方案是二桥净高40米,但这样一桥就会对大型货轮造成阻碍,因此提议炸掉一桥,或是把一桥改造成伦敦桥那样的可升降桥。 第二次是2006年。当年1月上旬,长江”黄金水道”开发主题报告会在上海举行,时任重庆市常务副市长的黄奇帆在发言时提到,“长江上现有的桥梁是重庆发展的瓶颈,导致大型货轮'上不去下不来',长江上有些老桥要改造,个别老桥要炸掉。” 反对声音同样强烈。南京长江二桥的技术顾问项海帆认为南京长江大桥承载的车流量很大,炸桥后会对交通运输业造成巨大损失。而且,长江上净空小于24米的桥梁除南京长江大桥外还有很多,不可能全部拆除来为”黄金水道”让路。另外,南京长江大桥还有厚重的历史意义,见证了中国在当时经济条件并不宽裕的情况下成功建造大桥的不易,这是其他建筑所无法替代的。 事实上,通航限制并非南京长江大桥独有。不仅南京长江大桥有通航高度限制,武汉长江大桥的净高只有18米,并且武汉长江大桥建成时间在先。再者,长江上游和中游部分航段一旦进入枯水期,也并不适宜万吨轮船行驶。 争议最终有了结果。7月1日,南京市鼓楼区不可移动文物名单出炉,其中包括南京长江大桥。这是南京长江大桥首次整体纳入文物保护。这意味着,对南京长江大桥,今后即使进行修补修缮工作,也必须向文物部门上报方案。 梅汝莉说:“父亲一定觉得遗憾,但从另一个角度,我觉得其实不算遗憾,因为他把所有的设计都做完了!最难的就是桥墩,他是在九座桥墩都立住以后倒下的!”1985年,南京长江大桥获首届国家科技进步奖特等奖,这份珍贵的获奖证书上清楚地写着梅旸春的名字。 从万人沸腾到争议不断,再到文物保护,南京长江大桥走过了不平凡的历程。这座桥不仅是钢筋混凝土的结构,更承载着一个民族自强不息的精神象征。发展需要平衡,传承同样重要。 从”争气桥”到”争议桥”,再到受保护的文物,南京长江大桥的命运折射出时代变迁。你认为在发展与保护之间,我们应该如何平衡?欢迎留言分享你的看法。