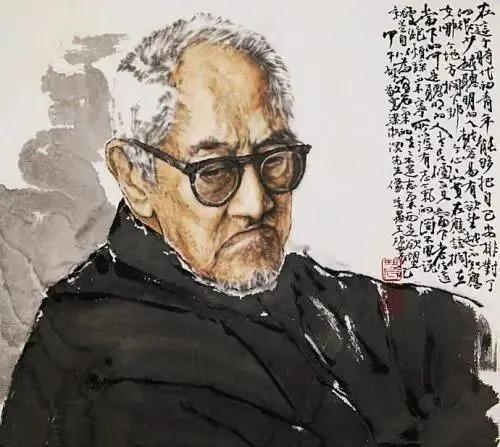

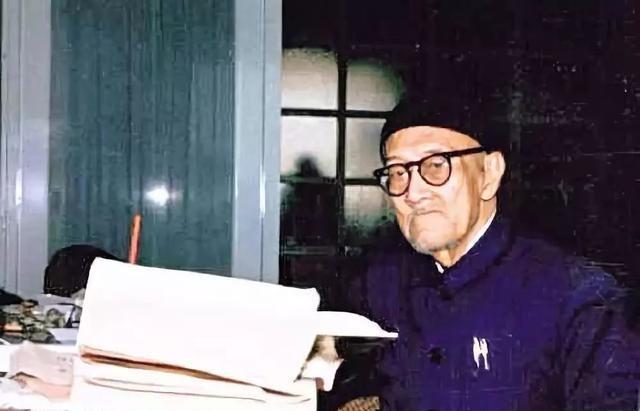

梁漱溟先生晚年时说:“文革里,我所有的字画图书都被烧掉了,这些都是身外之物,没有什么,我的思想是销毁不了的。”梁漱溟是一个真真实实的人,有益于中国文化和中国社会探索的人。这样的人,是值得后人纪念和研究的。 梁漱溟这辈子干了件挺有意思的事:当所有人都在学西方的时候,他偏要为孔子说话;当别人在城里做学问的时候,他跑到农村搞建设。梁漱溟说:“我愿终身为华夏民族社会尽力,并愿使自己成为社会所永久信赖的一个人。”这话听起来有点大,但看他一生的经历,确实做到了。 1893年出生于北京的梁漱溟,早年颇受其父梁济的影响。他父亲是个很有意思的人,在新旧交替的年代里纠结得不行,最后选择了投水自尽。父亲临死前问过他一个问题:“这个世界会好吗?”这个问题,梁漱溟用一辈子去回答。 年轻时的梁漱溟也是个愤青,参加同盟会京津支部,热衷于社会主义,还写过《社会主义粹言》小册子。但他很快就发现,简单地学西方解决不了中国的问题。20岁起他开始潜心佛学研究,几度自杀未成,经过几年的沉潜反思,重兴追求社会理想的热情,又逐步转向了儒学。 1917年,24岁的梁漱溟因为一篇研究佛学的文章被蔡元培看中,受聘到北大当教授。想想看,一个中学毕业的年轻人,居然能在北大讲印度哲学,这在今天简直不可想象。但那个年代就是这样,有真才实学的人不愁没有舞台。 1921年,梁漱溟出版了《东西文化及其哲学》,这本书在当时引起了巨大争议。在五四新文化运动如火如荼的年代,几乎所有知识分子都在批判传统文化,梁漱溟却逆流而上,为中国文化辩护。熊十力曾评价,“在五四运动那个时期,在反对孔学、反对中国古老文化那么厉害的气氛中,梁先生提出来世界文化是中国文化的复兴这话,是很有胆识的。” 更让人佩服的是,梁漱溟不光是嘴上说说,他是真的要去实践。1924年,他辞去了北大的教职,跑到山东办教育。当时很多人都不理解,好好的大学教授不当,为什么要去乡下受苦? 1931年到1937年间,梁漱溟主持的邹平实验是当时乡村建设运动中最具影响的。他在邹平创办了乡村建设研究院,推行合作社制度,改良农业技术,普及教育。梁漱溟曾有个说法:“中国人民好比豆腐,官府力量强似铁钩,亦许握铁钩的人,好心好意来帮豆腐的忙;但是不帮忙还好点,一帮忙,豆腐必定受伤。”他要改变老百姓与政府的关系。 抗日战争爆发后,梁漱溟的乡村建设实验被迫中断。但他没有消沉,而是积极投身抗日救亡运动。他参与发起组织”统一建国同志会”,后来改组为中国民主政团同盟。这个过程中,他结识了许多中国知识分子,包括多次与毛泽东会面交流。 新中国成立后,梁漱溟继续他的学术研究和社会参与。1953年,他在政协会议上因为农民问题与毛泽东发生了公开争论,这件事在当时引起很大轰动。有人说梁漱溟是为了出风头,但了解他的人都知道,这就是他的性格——认为对的事情,不管面对谁都要说出来。 1966年8月24日,红卫兵闯进梁漱溟的家中,将他珍藏多年的书籍、字画、家具等悉数烧毁。面对这样的遭遇,梁漱溟表现出了超乎常人的淡定。“文革”后,94岁的梁漱溟谈及此事时说:“所有的字画、简牍、图书都烧毁了。这些都是身外之物,没有什么。不过,思想是销毁不了的!” 这句话,道出了一个真正学者的精神境界。物质可以被毁灭,但思想永远不会被征服。在那个特殊的年代,能够说出这样的话,需要何等的定力和智慧。 “文革”期间,梁漱溟完成了《儒佛异同论》和《东方学术概观》的撰写。更难得的是,1975年,他的《人心与人生》完成,这部著作被他自认为是最重要的一部作品。想想看,一个80多岁的老人,在如此艰难的环境下,还能坚持学术研究,这需要多大的毅力。 梁漱溟以解决”中国社会问题”和”人生问题”作为他的毕生志向。他不是那种躲在象牙塔里的学者,而是自称”是一个有思想,又且本着他的思想而行动的人”。这种知行合一的精神,在今天仍然值得我们学习。 晚年的梁漱溟继续关注国家大事。1976年,在”两个凡是”笼罩的气氛中,他在政协会议上一针见血地说:“文革”搞糟了,治国不能靠人治而要靠法治。这样的话在当时需要极大的勇气。 1988年,95岁的梁漱溟安详离世。他曾说:“我一生的是非曲直,当由后人评说。为人处世,平生力行的,就是:独立思考,表里如一。”这句话,可以说是他一生的写照。 梁漱溟为什么值得我们纪念和研究?不是因为他的观点都正确,实际上他的很多想法在今天看来是有局限性的。但他那种独立思考的精神,那种为了理想而奋斗终身的品格,那种在逆境中依然坚持的韧性,这些品质在任何时代都是宝贵的。 正如有学者评价的那样:“对于梁漱溟来说,他的一生就是'为往圣继绝学'的一生。”在中国传统文化面临严重冲击的时代,他用自己的方式为文化传承作出了贡献。虽然他的乡村建设实验失败了,但他的探索精神和实践勇气,为后人留下了宝贵的财富。