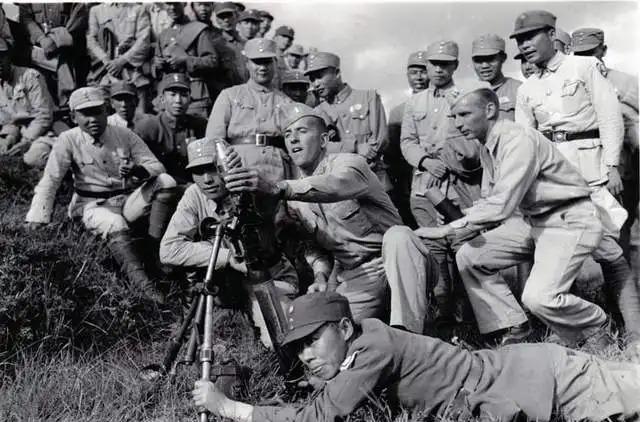

1942年,美国同意为中国军队武装30个美械师,首批装备了5个师。1944年底,魏德迈来华后提出了组建39个美械师的新计划。于是,美械师成了蒋介石的宝贝疙瘩,也成了国民党军炙手可热的金字招牌。 从30个师到39个师,一纸计划书竟让蒋介石如获至宝。美械师这块”金字招牌”背后,究竟隐藏着怎样的军事较量?当史迪威的雄心壮志遭遇魏德迈的现实主义,当先进装备碰上复杂的中国国情,这些所谓的王牌部队又将走向何方? 说起美械师,很多人第一反应就是”高大上”,仿佛有了美国装备就能所向披靡。但实际情况远比想象中复杂。早在1942年7月,史迪威将军就构想了”反缅甸计划”,计划在印度训练十万中国军队,同时在滇西装备训练30个师。这个看起来很美好的计划,执行起来却是另一回事。 史迪威这个人,在中国待了十多年,从1920年造访山西开始,他在中国的服役和任职经历累计达12年之久。按理说应该很了解中国情况,但他偏偏喜欢按美国那套来。中国远征军第一次进入缅甸作战失利后,在进入印度的新22师和新38师的基础上成立了中国驻印军,这就是后来大名鼎鼎的”X部队”。 在印度兰姆伽基地,史迪威确实把这支部队训练得不错。史迪威对中国军队在印度受训的新38师和新22师抱有极大的信心,他曾经不止一次在不同的场合说过:只要能够提供优良的装备,中国军队就是最好的军队。这话听起来很给中国军队长脸,但背后的意思其实是:没有好装备,中国军队就不行。 1944年史迪威被召回国,魏德迈接手。这两个人的风格完全不同。史迪威离开重庆时,既没有与魏德迈办理交接手续,也没有留下任何重要文件,使魏德迈不得不制定属于自己的工作计划。魏德迈比史迪威更务实,也更愿意跟中国方面合作。 魏德迈上任后,将XYZ计划更改为”阿尔法计划”,在中央军中改编39个美械师:驻印军3个师,中国境内的36个师。从30个师增加到39个师,这个数字让蒋介石兴奋不已。毕竟对于缺枪少炮的国军来说,美式装备就是希望。 但是理想很丰满,现实很骨感。抗战胜利前只运到了33个师的装备。国内的美械军的三个师只给两个师的装备,由军内自行调整。这就出现了一个尴尬的局面:计划是39个师,实际只够33个师用,还得内部调剂。有的部队拿到足额装备,有的只能算”半美械师”。 说到装备,美械师确实比一般部队强不少。在每个美械师中补充了冲锋枪1080支、卡宾枪450支、步枪4500支、重机枪72挺、轻机枪270挺,支援火力有60毫米迫击炮170门、81毫米迫击炮36门、战防炮24门、山炮12门、105榴弹炮12门。光看数字就知道火力有多猛。 但装备好不等于能打仗。美械师实际战斗力很糟糕,美械火力很猛,但是弹药种类太多,卡宾枪和步枪不是一种子弹,这样美械师要供应11.43手枪弹,7.62卡宾枪弹,7.62步枪弹,7.92步枪弹,4种枪弹。后勤补给成了大问题,打着打着就没子弹了。 更要命的是人的问题。驻印军那几个师确实不错,在1944年蒋介石发出”一寸山河一寸血,十万青年十万兵”的号召,广大莘莘学子纷纷弃笔从戎,这也使得整个美械师的文化程度相对较高,单兵素质远高于当时其他陆军部队。但后来组建的美械师就参差不齐了,兵员素质跟不上,指挥官水平也有限。 在当时的国军中,对于购自国外的先进武器普遍都比较”自信”,往往认为只要装备了这些先进武器,那么战斗力就必然会达到相应的水平。这种”装备决定论”的想法很天真。武器再好,不会用也是白搭。 抗战胜利后,美械师成了蒋介石的王牌。至1946年初,美械师与半美械师57个师。1946年6月内战爆发时,美械与半美械装备部队为22个军(整编师)64个师(整编旅)。这些部队确实是国军的精华,但也成了内战的主力。 结果大家都知道,1947年孟良崮战役,号称”五大主力”之首的整编第74师全军覆没,美械师的神话彻底破灭。后来淮海战役、平津战役,这些美械师一个接一个地被消灭,大量美式装备成了解放军的战利品。 美国对中国的援助比例其实占其外援的比例极低,只有1.8%。相比而言,英国占到了63.71%、苏联占到了22.76%。所以说,美械师虽然名头响亮,但实际上得到的资源很有限,远远比不上正牌的美国陆军师。 回头看,美械师这个概念更多是一种政治象征,代表着中美合作抗日的成果。但真正决定战争胜负的,从来不是武器装备的先进程度,而是人心向背和政治路线。蒋介石把美械师当成宝贝疙瘩,却没有意识到,再好的装备也救不了腐朽的政权。 从30个师到39个师,从王牌部队到历史尘埃,美械师的兴衰折射出一个时代的变迁。装备可以决定一场战斗,但决定不了整个战争的走向。你觉得美械师失败的根本原因是什么?欢迎在评论区分享你的看法。