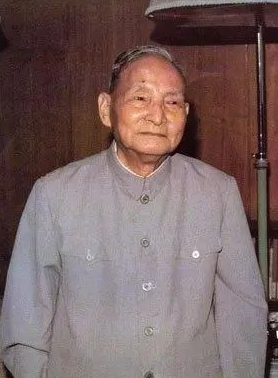

1962年,毛主席约谈陈云一个小时,22天后陈云婉拒开会,提出:自己的心脏功能很差体力也极其衰弱,请求不参加北戴河工作会议。 1962年,陈云的健康状况已经进入了严重的警戒线,长时间的超负荷工作,尤其是在早期的解放战争和新中国的经济恢复过程中,陈云总是全力以赴。 这个决策的执行者,已经不是年轻时那个充满活力的革命者了,随着体力逐渐下降,他的身体开始发出严重的警告,经常性的感冒、疲劳,甚至是心脏的逐步衰弱,使得陈云在60年代的工作中承受了极大的压力。 尤其是当时的中国,刚刚走出经济困境,正需要陈云这样的经济建设者来做重要决策。 陈云对于自己的健康管理非常自律,尽管他面临健康的巨大挑战,他从不允许自己松懈,他不想因为个人的身体问题而影响到国家的进步,尽管如此,身体问题始终是无法忽视的。 1962年,他向毛主席提出了因健康原因无法参加北戴河会议的请求,此举不仅仅是对他个人健康的反思,也是在为整个国家未来的决策提供一个反思的空间。 那一年,陈云已经意识到,身体的衰弱与国家的发展之间,存在着复杂的平衡,中国经济的转型,是否能由他这个健康渐渐堪忧的经济决策者来推动? 陈云深知自己的重要性,然而健康问题却让他不得不做出暂时的让步,当时,北戴河会议正处在一个关键的历史节点,经济改革的主张与社会的变化之间产生了显著的对立。 陈云的决策无疑会对中国未来的经济走向产生影响,而他此时的健康状况,恰恰也成为了一个无形的制约因素。 毛主席和陈云的关系一直是中国政治史中的一段佳话,两人不仅在革命早期建立了深厚的信任,也在新中国的建设过程中,时常站在同一阵线上。 无论是在恢复经济、还是在推动改革方面,陈云总是毛主席得力的助手,然而,随着经济改革的深化,毛主席和陈云之间的分歧开始浮现,尤其是在如何处理农业政策和集体化问题上。 毛主席一贯强调“大公无私”,他的政策总是关注最广泛的人民群众,然而,陈云却提出了自己的想法,“包田到户”,这种主张与毛主席坚持的集体化政策有所冲突,陈云认为,只有打破一刀切的集体化,才能释放更多的生产力,让农民的积极性得以调动。 而毛主席则认为,这种做法容易走向特殊化,可能造成不公平现象,最终影响到社会的稳定和整体发展。 尽管两人意见不合,毛主席依然对陈云保持尊重,并且听取了陈云的许多建议。 实际上,毛主席在1962年的北戴河会议中并没有完全拒绝陈云的提议,只是选择了更谨慎的态度,即便如此,陈云的健康问题仍让他无法亲自参与更多的讨论,他只能通过书面或间接方式表达自己的观点。 毛主席深知这一点,仍然指示工作人员传达会议内容给陈云,确保他对国家经济政策的参与没有被割裂。 毛主席和陈云之间的分歧和矛盾,事实上反映了中国在那个时代所面临的更深层次问题,如何在保持政治稳定的同时,推动经济改革。 毛主席一直强调,“走自己的路”,而陈云则更倾向于基于实际国情的渐进式改革,在两人思想的碰撞中,陈云的提案虽未被采纳,却为日后的改革提供了启示。 北戴河会议上的政治氛围,也揭示了中国当时在进行经济调整时的矛盾,毛主席希望通过彻底的改革来促进社会主义建设,但陈云认为改革应更加务实,避免过于急功近利。 会议上的讨论不仅限于经济问题,也涉及了如何更好地处理社会各阶层之间的矛盾和利益,确保改革不会过于激烈地冲击社会基础。 晚年尽管健康问题一直困扰着陈云,但他始终展现出高度的自律和领导风范,他在生活中极为简朴,几乎不与家人一同进餐,不会随便应酬,也不参与过多的宴请。 这种严格的生活作息,彰显了陈云对自己身体的控制能力,也展现了他作为一位领导者的高度责任感,陈云深知自己肩负着国家经济建设的重要任务,因此他坚持每天锻炼、保持写字的习惯,以此来调节身心,保持清醒的头脑。 陈云的健康管理与他在政治生活中的严格自律密切相关,他了解作为领导人,在面对国家重大决策时,必须保持清晰的思维和充沛的精力。 即使在身体状况日益衰退的情况下,陈云依然保持着对国家经济发展方向的高度敏感和参与,他深知自己如果完全脱离工作,将会影响到整个国家的经济方向和改革步伐。