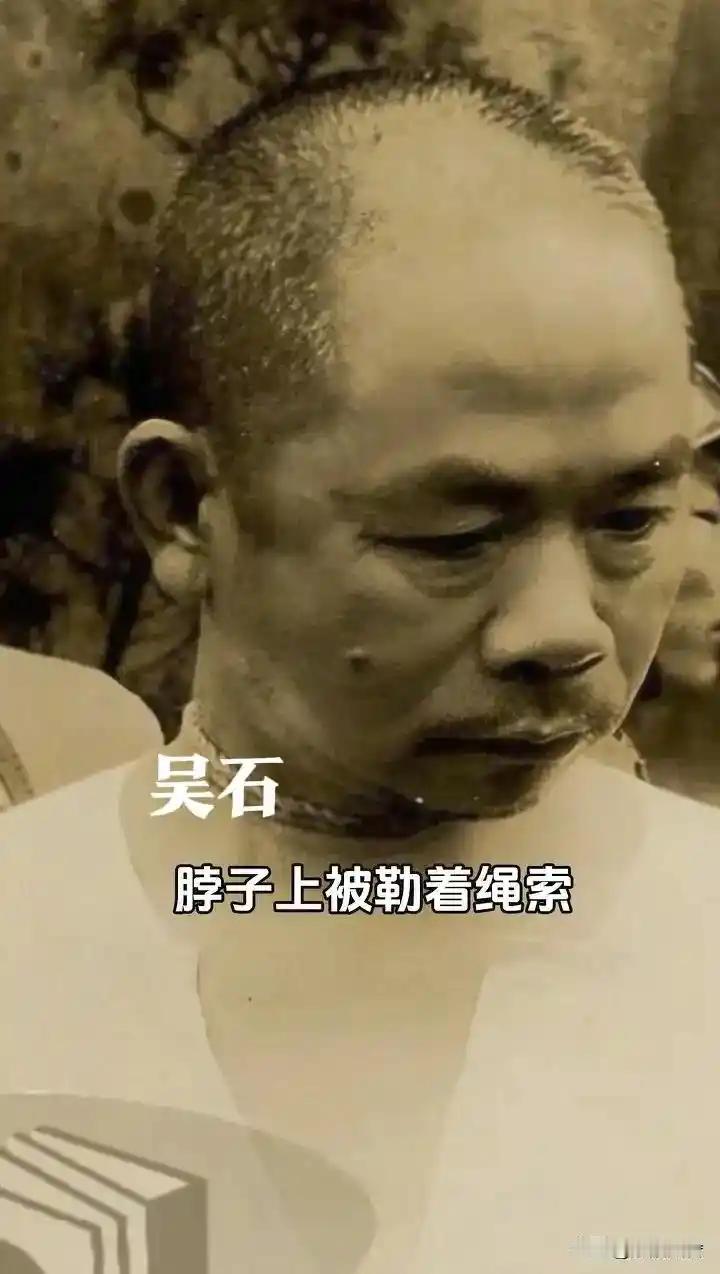

就是他下的令,给吴石动用酷刑,他就是时任“保密局”二处处长的叶翔之。 很多人一听吴石的案子就想到谷正文,书写得人五颜六色,谁都知道他在保密局里动过手,可真把时间往回拨,押人的那晚冲进看守所的那个人,踩着走廊的水渍,手上皮鞭凉凉的,是叶翔之。 名字听着不响亮,履历摊开一行一行,重庆特区区长,李宗仁那次传过话,龙云的事沾过手,审讯间里坐得稳,黑活上手利索,话不多,做事快,外头人说他懂行,里头人说他靠得住。 1950年3月1日,押解队把吴石送进看守所的门,铁门一合,夜里人影一晃,叶翔之来了,没拿笔记本,没带卷宗,腰间皮带系得紧,眼神往里扫,人站在灯下。 没问几句,手就上了,三天没停,打,抽,灌,烫,招数换着来,鞭子抽裂了皮,拳头往身上落,右眼看不见,左腿站不稳,身上都是青痕,走不动路,躺不下,翻身疼得发抖。 不是为了口供上某一条,是他心里明白,这个参谋次长身后有人,线上有站点,嘴巴一开,网子就破,功劳簿翻到那一页,签字能上来,位置能往上挪。 被打到体力透了,两个同牢的人一边一个架着,回到格子间的墙角,背靠着墙,脸上的血干成一层,看起来像被风吹过的旧漆,眼睛始终睁着,盯着角落里那个探头看人的家伙,没说话,没挪动。 后来有人讲,那眼神很冷,像是心里把路走到了尽头,也把别人的路想到了后面,今天在这儿,明天在名单上,抬不起来的那种压力压在空气里。 牢房潮,地面湿,墙上有霉斑,两顿饭端来像喂牲口的残渣,灯不亮,窗不透风,日头进不来,身上伤口化着脓,衣服贴着肉,拆不下来,笔递过来,悔过书没写,认罪没认,交代没交。 人不是被一拳打没气,是一天一天被耗干,吴石把这口气一直提着,拖到6月10日,军装穿好,扣子一颗一颗扣上,在马场町站定,台北的夏天闷着,枪声起,倒下前背还挺着,脸上干净,眼皮没抖。 蒋介石在位置上坐着,名单上打了勾,叶翔之这边人事往上走了一格。 吴石倒下,报表里数字好看,叶翔之被写进有功名单,一串“共谍”被收网,系统跟着掀了一层皮,后来他从保密局二处处长往上滚,滚到“国防部情报局局长”,公文抬头换了几次,盖章的手越来越稳。 那几年台面上在肃谍,节奏像流水线,谁的手段硬,谁站在前排,吴石的命在公文里是一条记录,在别人的履历里是一段台阶。 叶翔之往后也不是一路平整,情报系统里有老资格的人,他在某些圈里坐下,眼神碰上去,气场对不上,那帮经历过前线的,看着这种靠审房和告密起家的,心里不买账。 这些嫌隙挂着,生活照样过,2001年,他走到89岁,病历上写着日期,人走得安静。 一边五十岁在刑场上站定,一边八十九岁在家门关上,时间把两条路摆在眼前。 吴石走得早,脑子一直清醒,他知道这条命不只他一个人的事,身后有站点,有人名,有地图,有表格,他如果开口,链条断,人一个一个往下掉。 情报战那段时间是真打实送,今天没开口,明天就少一张通缉,表格从舟山那边传过来,一份驻军表,一份登陆草图,桌面上的计划能保住,作战时间能调整。 他身上的事传到外面,周至柔顶着总司令的名头去找毛人凤,桌子拍了,回话听着冷,去见蒋介石,话只抛了一句“你不懂里面的厉害”,人出了门,心里把线掐住了。 再多一句就是嫌疑,再多一步就是陷进去,这个架构里没空留给人情,周至柔收住了。 今天翻书,吴石的名字在史册里印着,叶翔之的名字在资料角落里挂着。 吴石一路走到这儿,他有得选,他也能低头,他也能拿笔写一张,他也能演一场,给外面留个台阶。 他没演,他想干净地走,他能保住的不多,他把“忠诚”两个字握在手里。 叶翔之的履历一行行往上加,每一行背后都是某个地下站点的空位,每一个职务后面是几张死亡证明的编号。 这种名字不会被街上人记,资料室里翻到,会有人指着,合上书,把灯关了。 有人走了还在众人心里站着,有人活着早已被时间掩住,吴石,是那个被记住的。