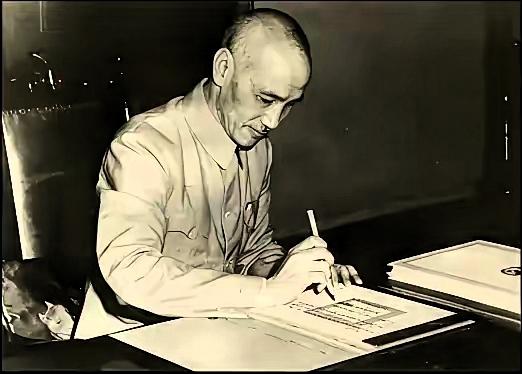

沉默的荣耀:毛人凤到死不知,舟山解放全因谷正文做了这个决定! 很多人记得舟山那次靠吴石线上的情报起作用,忽略了另一个节点,那个在保密局里肃清共谍、亲手抓过朱枫的谷正文,在临门一脚的时候,动作一错,等于帮对面把关键材料送出去了。 他到晚年都没意识到,舟山的提前解放、对国民党所谓“反攻大陆”设想的改变,里面有他的一段插曲。 历史常常是这样,台上角色各自按流程做事,台下看的人从全局能看见走向。 舟山这块地方,在蒋介石晚期战略里占位很高。 解放战争到1949年,国民党在大陆的局面非常紧张,蒋介石不愿彻底收缩,他盯着两个点,一是海南岛,一是舟山群岛。 海南距离远,舟山离江浙沪近。 舟山的位置卡在长三角海口上,背后就是上海、宁波、杭州、苏州,工业带、人口密集区都在这片范围内。 国民党只要死守舟山,相当于在大陆的肚皮上钉一根钉子。 即便主力退去台湾,舟山还在手里,这里就是个跳板,反登陆的设想直接从这里起步,舟山到大陆直线距离几十公里,夜里出动,天亮就能把摊子铺上去。 蒋介石当时给出的口径就是死守舟山,不退。 岛上驻军十几万,弹药、粮草堆积如山,大陆这边压力很大,舟山不解放,上海船只难通行,宁波港口受限制,长三角像被人掐住脖子。 问题在于,舟山要拿下,硬攻代价巨大,对面兵力密集,火力强,贸然推进,风险非常高。 改变战局的,是一条看不见的线。 吴石是国民党国防部参谋次长,中将军衔,这种人举动有人盯着,他在1947年起心里有了选择,把核心机密往外送。 舟山的布防图、部队调动、港口建设,通过情报线递出去,对接的人是朱枫。 她白天在医院做医生,晚上跑交通,行李箱里放着胶卷和地图,她的丈夫和女儿都不知道她在忙什么,也不知道这件事会把人带到尽头。 朱枫到了舟山,原计划是雇渔船回到大陆,把材料交给对岸,海面风浪增大,渔船不出港,她只能先在医院里躲着,找机会。 同一时间,敌方顺着线索往这边来了。 谷正文在保密局里是做反间肃谍的老人。 这次他亲自出手,原因是抓住了一个关键人,蔡孝乾,中共台湾省委书记出现叛变。 蔡孝乾办事疏漏多,很多东西没处理干净,小本子上有“吴次长”字样,朱枫家的电话也在那一串号码里。 谷正文沿着这些数字继续查,找到了朱枫的养女阿菊和她的丈夫王昌诚。 一个不知情,一个想保全自己,朱枫的行踪和身份在这个节点上暴露。 谷正文很快到舟山,搜医院,堵街口,觉得自己把网收紧,在这一段他把最关键的接头人黎晴也带到了现场。 枪声在走廊里响,朱枫意识到出不去,材料在身上,人出不来,她选择自决,在混乱里把胶卷塞进黎晴的口袋,手里那支枪对着自己开火。 谷正文赶到时,看见朱枫倒在地上,黎晴就在旁边,他判断任务告一段落,情报大概已毁,黎晴从医院出去,把胶卷带出敌区。 接收方很快拿到布防图,对攻势做调整,选择从外围登陆,空隙处先上人,再上火力,守军反应慢,阵地在几处出现断点,舟山的防线很快松动。 舟山一松,长三角的航路开始有空间,上海、宁波的港口活动重新安排,东部沿海的压力随之下降。 后面的几十年,蒋介石在公开场合里讲反攻,话题里很少把舟山摆在显眼位置,台湾以守为主,跳板不在,反登陆的构想缺少起始点。 谷正文在台湾那边做广播、进军情、上节目,讲自己经历的任务和细节,这段舟山现场没被写进自述,当时那一瞬没有进入他的回忆。 朱枫的胶卷送到对岸,船期没赶上,人没回去,她的女儿朱晓枫回忆,那种吞金的方式并非瞬间结束,把首饰分碎后吞下去,目的就是不让特务在搜查时找到线索。 那时候执行任务的人把工作放在最前,风险自己承担,家属提起来很平静。 后来的荣誉、归来、安葬,一个个补上,真正让战局发生变化的是那卷影像材料,地图上的推进轨迹才是结果。 谷正文在反谍线上走一辈子,在舟山这个点上成了传送链条中的一环,胶卷离开医院那一刻,这条线接上。 毛人凤在体系顶端,对舟山的解放并不掌握这层细节,行动里出现缝隙,战略的走向受到影响。 很多时候历史靠这些小节点往前推进,一次风浪让船不开,一通电话把人找出,一个口袋里放进胶卷,地图上的防线随即改变。