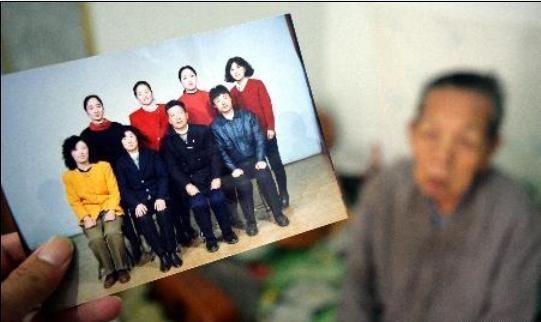

1994年,在被中国收养近50年后,日本遗孤赵连栋在踏上日本国土之后,再也没有给养母打过一个电话,养母不慎摔成重伤,他也拒绝回国探望。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年的冬天,东北的寒风像刀子一样割在脸上,街头巷尾到处是战火留下的废墟,人心惶惶,日本战败后大批平民和军人撤离,许多孩子被遗弃在冰冷的街头。 就在那样的背景下,赵凤祥和李秀荣发现了一个被丢下的日本婴儿,孩子瘦得皮包骨,呼吸微弱,脚上穿着不合脚的破旧鞋子。 看着他眼皮颤抖,随时可能闭上,夫妻俩心里一阵酸楚,虽然生活清苦,他们还是把孩子抱回了家,取名赵连栋,从此开始了一段特殊的缘分。 家里的日子并不好过,靠种菜、养猪勉强维持,手里的钱常常紧张,收养一个日本孩子更是给他们带来了外界的非议。 邻居有人往院子里扔石头,有人指着他们的背影骂,亲戚更是劝他们不要“养仇人的孩子”。 李秀荣的亲人中有人在日军侵略时丧命,她心里不是没有痛,可每次看着孩子冻得直发抖,她还是忍不住拆开家里最好的衣物给他补袜子。 生活里能省的都省下来,稀粥也要留一勺给孩子,她觉得孩子是无辜的,不能因为出生就背上原罪。 随着岁月推移,赵连栋渐渐长大,他在中国的家庭里学会说东北话,和其他孩子一起去上学。 虽然在学校偶尔也会因为日语口音被人嘲笑,但在母亲的保护下,他慢慢适应下来,李秀荣待他就像待亲生儿子,生怕他受半点委屈。 赵凤祥去世后,赵连栋二十多岁时在父亲的灵前发誓要照顾母亲一辈子,这句话让老人热泪盈眶,也让她觉得这么多年的坚持没有白费。 到了上世纪九十年代,中日关系缓和,社会上掀起了一股寻找日本遗孤的热潮,已经五十多岁的赵连栋开始思考自己的身世。 虽然养父母对他付出了全部心血,但血脉的呼唤始终在心里作祟,他通过渠道查找,很快确认自己确实是日本遗孤,还联系上了日本的亲人。 李秀荣虽然不舍,却没有阻拦,反而拿出家里攒下的票证换来鸡蛋,做成干粮塞进儿子的行囊,她叮嘱他要去看看亲人,还满心以为这趟寻根之旅不会改变母子间的感情。 1994年,赵连栋带着妻子和孩子们启程前往日本,他在离开前承诺会常常回来看母亲,还说要等安顿好后接她去住新房,老人抱着这份承诺,站在送行的车站久久不愿离开,以为分别只是短暂的。 可事情的发展超出了所有人的想象,赵连栋到了日本以后,最初寄了几封信,讲述那边的生活,慢慢地就没有消息了,电话里也变得冷淡,语气里多了隔阂,渐渐完全断了联系。 李秀荣的日子变得孤寂,她时常搬出儿子小时候的奖状和照片,一边擦一边念叨,她摔倒骨折后卧床不起,更加思念远方的养子,家人多次设法联系,希望他能回来探望。 可他总是推托,说工作忙,甚至明确表态自己已经是日本人,中国和他没有关系。 这些话传到李秀荣耳中,像一把锋利的刀,割断了她近五十年的付出和期待,她没有抱怨,只是静静躺着,眼睛时常望向门口,像是在等人回来。 随着病情加重,她的精神状态也越来越差,邻居们都知道她还在牵挂那个养子,常常听见她念叨连栋的名字,她的女儿多次写信到日本,可得到的不是退信就是沉默。 日子一天天过去,她最终在病榻上离开了人世,带着未能再见儿子一面的遗憾,葬礼上,乡里乡亲都在议论,有人愤怒地指责赵连栋忘恩负义,也有人觉得这和他的身份困境有关,是无法调和的矛盾。 赵连栋的选择刺痛了许多人,一个在中国长大成人的遗孤,在养父母最困难的时候被收养,在他们的呵护下成家立业,可一旦回到日本,就彻底斩断联系。 他的冷漠让人心寒,同时也折射出日本遗孤群体复杂的处境,有的遗孤即使回到日本,依旧记得养育之恩,定期寄钱问候,有的则选择完全割裂过去,试图在新生活中抹去旧痕迹,赵连栋显然属于后者。 对李秀荣来说,养育一个并无血缘关系的孩子,是善良和无私的体现,她用一生的付出证明了大爱无疆,可最终等到的却是无情的背离。 这个故事引发了许多人深思,战争带来的伤痕不仅存在于国家和民族之间,也深埋在普通人的生活中,亲情、恩义与身份的冲突交织在一起,让人既叹息又惋惜。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:生活报——侵华日军遗孤回国后拒绝探望患病中国养母