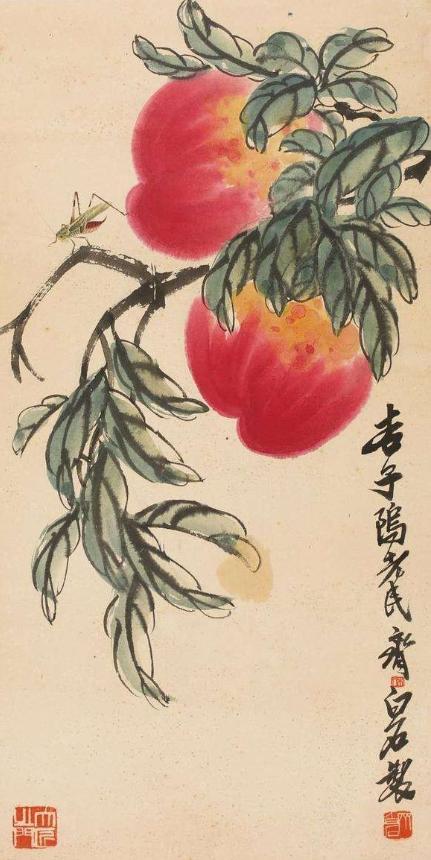

1956年,北京一退休老师,花80块买到一幅齐白石的寿桃画作,临走时还特意让齐白石开具了一张收据,没想到50年后,仅仅只是这张收据就拍出了180万的天价! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在北京的一次艺术拍卖会上,一张发黄的纸条引起了所有人的注意,它没有艳丽的色彩,没有精妙的画工,只是几行简单的字迹,写着收得润笔费八十元整,并落有齐白石的名字和印章。 拍卖师落槌的那一刻,这张普通收据被定价一百八十万元,引起一片哗然,谁都想不到,这样一张小纸片,竟然能在几十年后成为收藏界的焦点。 时间回到1956年的北京,那是一个物资紧张的年代,普通工人一个月的工资大约只有二三十元,大学教授的收入稍高一些,但也不过百元出头,八十元在当时意味着什么呢? 几乎是一家人几个月的生活费,可以换来数百斤猪肉,可以让家里人吃上大半年,就在这样的背景下,一位退休教师还是硬着头皮凑齐了这笔钱。 他这样做的原因很简单,父亲八十大寿即将到来,而老人家一辈子酷爱书画,却从未真正拥有过一幅名家真迹,儿子不愿让父亲带着遗憾过寿,于是萌生了求画的念头。 齐白石那年已经九十三岁,早就宣布不再轻易动笔,他的作品在市面上极为稀少,北京城中有多少人想得到一幅齐白石的画,几乎可以从城南排到城北。 退休教师家境清贫,既没有显赫的身份背景,也没有丰厚的家产支撑,只能凭着一腔诚意反复登门。 他先是托朋友引荐,后来又自备礼品上门,不辞辛劳一次又一次地叩响齐家的大门,每一次被婉拒,他都没有气馁,依旧坚持,再一次走到胡同深处,这样的执着,慢慢打动了齐白石和他的家人。 终于,在一次拜访中,齐白石被告知此人是为了给父亲贺寿,老人想了许久,心中被这份孝心触动,他自己一生也极重亲情,深知儿女为父母尽孝的不易。 于是,他破例答应动笔,那一日,九十三岁的手已显得不那么稳,但笔尖落下的瞬间依旧流畅,仿佛有使不完的力气。 一幅寿桃图缓缓展开,桃子的饱满与鲜润几乎跃然纸上,仿佛能嗅到果实的香甜,站在一旁的教师,眼中噙满泪水,他知道父亲的心愿就此圆满。 事情本可以就此结束,可这位教师在离开前提出了一个额外的请求,他希望留下一个凭证,好在家中交代这笔巨额花销。 齐白石听后,随手撕下一页账本,写下收得润笔费八十元的字样,并亲自签名盖章,这只是一个极为普通的动作,对在场的人来说不过是一次简单的手续,却意外成了整个故事的关键。 收据和画作一并带回家中,画被小心翼翼地悬挂,成为老人晚年最珍贵的欣赏对象,而收据则被随意收起,静静躺在抽屉里。 岁月流转,这些物件在家中陪伴了整整半个世纪,老人过世后,画作与收据依旧被保存下来,成为家族记忆的一部分,在此期间,中国社会经历了巨大的变化。 齐白石去世后,他的艺术地位节节攀升,作品在收藏市场上的价格不断刷新纪录,原本只是寻常的花鸟虫鱼,在市场眼中都变成了无法估量的珍宝,尤其是带有鲜明个人印迹的作品,更是受到追捧。 直到2006年,家人整理旧物时,这张收据重新被翻了出来,虽然纸张已经泛黄,但上面的字迹依旧清晰,签名和印章保存得完整,专家们仔细鉴定后,确认其为齐白石亲笔手书。 与普通画作相比,这张收据不仅记录了一次交易,更有明确的时间、金额和用途,是齐白石晚年少见的文字真迹,它的存在,让人们看到一段极具人情味的往事,也见证了艺术与生活的交织。 拍卖行的那一刻,180万元的成交价不仅是对齐白石名字的肯定,更是对那段历史的尊重,它凝聚了一个普通家庭的孝心,承载了一个伟大艺术家的晚年风范,也反映了半个世纪间中国艺术市场的巨大变迁。 人们惊叹的不只是价格的差距,更是时间的力量让一张看似无足轻重的纸片,焕发出了无可替代的价值。 今天回望这段往事,最打动人的并不是那笔天价的成交,而是当年那位教师为了父亲的一片心意,正是这份纯粹的孝心,让齐白石动容提笔,也让这段故事被完整保存。 那张收据最终成为一件艺术文物,它的价值超越了金钱本身,成为一个时代的见证,平凡之物,因为承载真情,才能跨越时光,成为后世传颂的传奇。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:大语文网——80块钱买画,要张收据,收据卖了180万