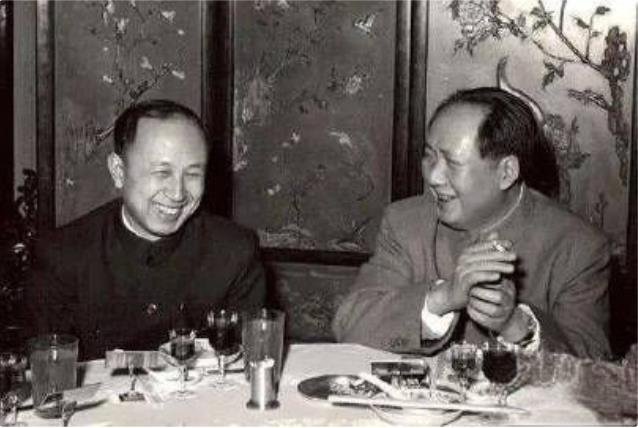

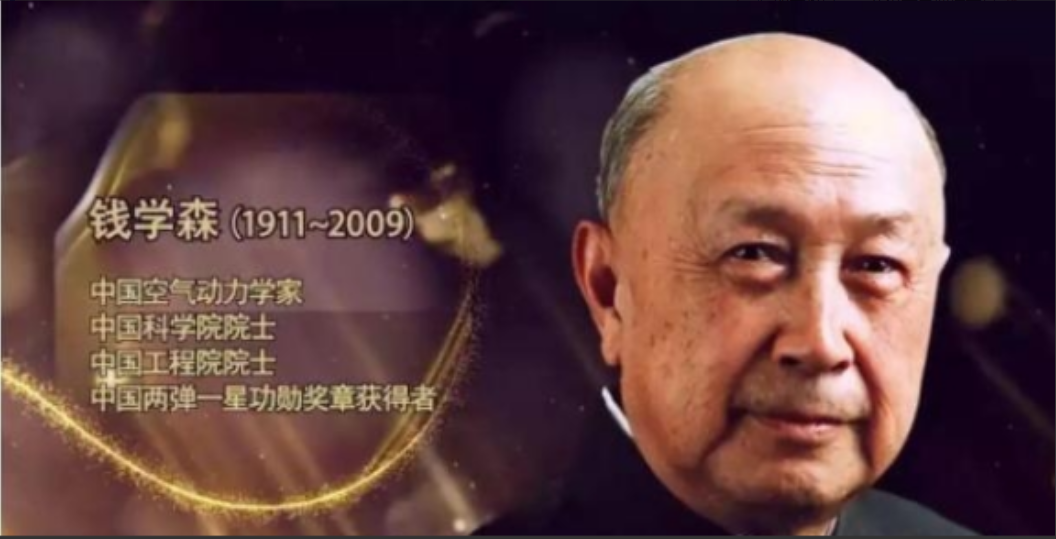

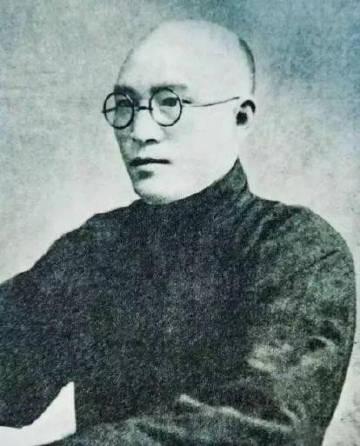

谁才是中国“两弹一星”背后真正的关键人物?多数人会说是钱学森、于敏、邓稼先,但你可能不知道,没有周总理,就不可能有中国的“两弹一星”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 提起“两弹一星”,大多数人第一反应都会想到钱学森、于敏、邓稼先这些响当当的名字,他们是科学的高峰,是亲手画图纸、算数据、做实验的英雄。 但如果把时间拨回到上世纪五六十年代,翻开那些尘封的细节,你会发现还有一个名字不容忽视,没有他,中国的“两弹一星”极有可能半途而废,这个人就是周恩来。 在新中国还没成立之前,周恩来就已经把目光投向了原子能,那时在西柏坡,国家还在浴火重生的路上,他就敏锐地意识到,原子能不仅是一件武器,更是新中国能否在世界立足的底气。 虽然家底薄得厉害,他还是硬挤出五万美元,让钱三强带到国外去买实验设备,这在当时是笔巨款,却为中国的核事业埋下了第一粒种子。 建国后,他迅速推动成立中科院近代物理研究所,还亲自关心科研条件,从旧楼修缮到新楼落成,都是他亲自批示,科学家终于不必在漏风的房子里凑合,真正有了一个安身立命的科研“家”。 一项伟业要想做成,关键不只是设备和场地,更是人,周恩来深知这一点,钱学森回国之路困难重重,美国方面百般阻拦,周恩来紧盯外交部门,不停地交涉和博弈。 最终钱学森踏上了回国的航班,飞机刚落地,他就被周恩来紧紧抓住,用彻夜长谈催生出那份极具战略性的《意见书》。 正是这份文件,把原子能和导弹定为国防的命根子,从此,整个国家的优先级发生了转变,资源、人力、政策都朝着同一个方向倾斜。 但真正考验还在后面,1960年,中苏关系骤然恶化,苏联专家一夜之间撤走,连图纸和资料都带走了,很多科研人员当时都觉得天塌下来了,周恩来连夜开会,态度坚定:“不给,我们自己干,” 这句话像是强心剂,把濒临绝望的科研人员重新点燃了,从那一刻起,中国的“两弹一星”真正走上了自力更生的道路。 几乎同时,内部的风暴也在袭来,特殊年代,红卫兵冲击科研机构,科学家成了危险群体,周恩来采取了最强硬的办法,把核心科研机构直接纳入军管,让科学家们统统穿上军装。 钱学森甚至被授予少将军衔,这不是为了荣誉,而是护身符,有了这层保护,红卫兵再嚣张,也不敢碰这些人。 周恩来还放出狠话,这些人是国家的宝贝,谁要动,就抓谁,正因为这道铁令,中国的科研命脉在那段混乱的岁月里得以保全。 除了应对大风大浪,他对细节的较真同样令人动容,第一次原子弹试验之前,他主持了多次会议,报告堆得比尺子还高,他一份一份翻阅,抓住一个数据都要问清楚。 试验在戈壁滩进行,他给张爱萍的要求是“保响、保测、保安全,一次成”,当蘑菇云腾空而起,北京传来电话,他第一反应不是欢呼,而是冷静追问:能确认这是核爆炸吗? 这种严谨的态度,几乎刻进了他的骨子里,等到“东方红一号”上天,他提出的要求更有远见,不仅要能看见,还要让全世界听到中国的声音,这就是他对科技成果的另一种理解:不仅是硬实力,还要有国际影响力。 科研人员的日常生活也在他的关怀之下,当时粮食紧张,普通人每月二十几斤的粮食都不够吃饱,他却特批科研人员每人三十六斤,还从军队后勤调拨豆类和肉干。 他反复叮嘱,搞科研的人不能饿肚子,脑子转不动,谈什么创新?这种关切看似琐碎,却真正保障了科学家的状态,正是这种全方位的保护,才让科研人员在极端艰难的环境下还能集中精力工作。 进入生命的最后阶段,他依旧操心着国家的未来,1974年,他已经被病痛折磨得弯不下腰,却仍然主持了关于秦山核电站的审查会。 会上,他没有急着问发电量有多大,而是盯着废水排放口,反复叮嘱一定要保证后代喝的水没问题,哪怕生命已经进入倒计时,他的心思仍放在国家的长远安全上。 周恩来并不是科研人员,他没画过导弹的图纸,也没算过核试验的数据,他留下的不是具体的技术,而是让科学家能无后顾之忧工作的环境,是把整个国家的力量拧成一股绳的组织能力。 他是总导演,是超级项目经理,是在关键时刻能拍板担责的人,没有他,钱学森们可能无法生存,更不可能完成“两弹一星”的奇迹。 当我们今天回望这段历史,科学家的名字理应闪耀,但真正懂得全局的人会明白,撑起这片天空的,还有一个常常被忽视的身影。 正是周恩来,让中国在风雨飘摇的年代里抓住了民族命运的支点,科技的辉煌背后,离不开他一生的坚守与护佑。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——人事时间|国宝级科学家:23位“两弹一星元勋”