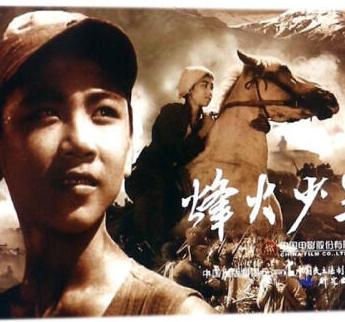

伟人时代,我小的时候,经常看革命战士成长的电影,对有的片子,就觉得真实,感动,比如张良同志主演的《董存瑞》。有的就觉得虚假,无趣,比如我下面要提到的《烽火少年)(北京电影制片厂,1975年)。 《烽火少年》是和《小兵张嘎》一样的,讲的是一位少年在革命战争的大风大浪中,如何锻炼成长的。但这种题材的电影,其实当时非常多。如果撇开年龄因素,那和《董存瑞》差不多。《董存瑞》讲的是一个16岁战士如何成长,一开始有点调皮,后来参军、入党、牺牲,成为伟大的战士。《烽火少年》讲的是12岁战士如何成长,几乎和《小兵张嘎》一模一样。还有,《青春之歌》讲的是女青年,知识分子,如何成长成为坚定的革命者。《红色娘子军》讲的是一个反抗的女奴隶如何成长,环境又放在了海南岛。 具体到《烽火少年》这部电影,拍摄于文革后期,根据“三突出”理论的需要,指导员在故事中是核心,成了小松革命道路上的引路人。所以,虽然讲的是“烽火少年”的故事,但幕表仍把指导员放第一位,小松放第二位。这和《红色娘子军》就不一样了。祝希娟主演的《红色娘子军》是把吴琼华放在指导员洪常青前面,到了样板戏里,指导员又在吴琼华前面了。 《烽火少年》除了一定要突出党的领导外,电影里的少年也缺少一股孩子气。这是它和《小兵张嘎》的重大区别。不过,小松和张嘎都仇恨日本帝国主义,都热爱八路军叔叔,在他们的成长中,都有一位老奶奶关心爱护她,后来老奶奶又都牺牲了。他们又都是革命的领路人,当然最后都消灭了日本鬼子,所以演来演去,很多又是一样的。

![我上网只想见到这种真小孩[扁嘴]](http://image.uczzd.cn/6980851716962461194.jpg?id=0)