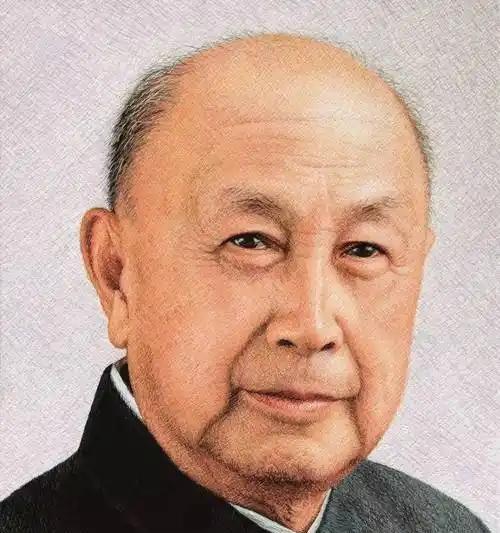

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 其实正是因为他太重要,国家才需要他留在外面,钱学森自己早就说过这句话:一个国家要强大,既要有人造导弹,也要有人守理论;他回国补国防的缺口,杨振宁留外搭科学的桥梁。 说白了,两人干的是同一个目标,只是岗位不同。 而上世纪五十年代,美国对两种人态度截然不同,像钱学森这种掌握导弹、制导、喷气推进技术的工程科学家,被列为“高敏感人才”,能直接转化为武器的技术,他们死活不让回国。 钱学森在加州理工研究喷气推进,等于摸清了美国导弹的底牌,美国怎么可能放人? 而杨振宁搞的是“宇称不守恒”“规范场论”这种纯理论,美国人一看,这玩意儿不能造炸弹,就放松了警惕。 可他们没想到,基础理论是长远发展的根——今天全球的量子场论体系,都站在杨振宁那套理论上。 当时的中国,也确实容不下那样的研究,1950年代国内实验室简陋到什么程度?连最基本的粒子探测设备都得自己焊,连资料都靠人手抄。 理论物理讲究验证和交流,没条件、没人脉,再高的天赋也得荒废。 钱学森回国能立刻造导弹,那是雪中送炭;但要让杨振宁回来研究规范场论,只能是埋在地里等发芽,那时候国家急的是“能打的”,不是“能想的”,这就是“岗位匹配”的逻辑。 杨振宁留在美国,反而打开了另一条通路。 他靠自己的研究赢得了诺贝尔奖,成了国际物理学界的权威,那时候,能和爱因斯坦、狄拉克齐名的物理学家没几个,中国人只有他一个。 有了这个地位,他在国际上说中国的好话才有人听,1971年,中美关系还没解冻,他第一个回国访问,亲眼看到中国的变化。 回去后在美国各大学演讲,向外界讲述一个真实的新中国,让不少美国人第一次觉得,中国不是他们想象中的样子。 这还不止,他还通过个人关系去影响政策,当时美国准备恢复与中国建交,他和一群学者在《纽约时报》登整版广告,公开呼吁美国政府重新认识中国。 后来邓小平访美时,正是他们协会出面设宴接待,这种能在两国之间穿针引线的事,留在国内是做不了的,只有一个有国际影响力的科学家能办到。 他还做了一件关键的事——打通人才通道。 1978年恢复高考后,中国想派留学生去美国,可没人认识路、没人牵线,杨振宁直接找到邓小平,建议大规模派出青年去留学,还亲自写推荐信。 几年间,他帮上千名中国学者拿到录取通知书,又成立基金会帮他们适应环境。 这批人后来几乎撑起了中国的科研中坚,可以说,杨振宁在外建立的“人才桥”,比任何单一的科学成果都值钱。 而钱学森在国内搭的是“急救线”,杨振宁在国外铺的是“稳态线”,一个让国家立刻能防身,一个让国家有能力追赶世界,两条线看似远,其实早晚会交汇。 六十年代,中国靠“两弹一星”站稳了脚跟;七十年代后期,靠杨振宁带回的理念、渠道和人才,打开了通往世界科技的门。 很多人说,中国的科学体系真正现代化,是从那批杨振宁推荐出去的留学生回国开始的,这话一点不夸张。 从时间线看,这个逻辑顺得不能再顺,1950年,美国扣着钱学森,怕的是国防突飞猛进;1960年,他终于回国,立刻投入导弹项目,解决了国家最急的安全问题。 1971年,杨振宁首次回国访问,开始做桥梁工作;1978年,他推动留学政策落地,让中国科研重新连上世界;2003年,他彻底回国定居清华,把自己攒的两千万全部捐出来建研究中心,还亲自带本科生上课。 几十年时间,他从理论物理的大师变成中国科研体系的“筑网人”,这一串动作是一个完整的闭环。 有人常问:杨振宁入了美籍,不算背叛吗?其实这是个时代误会,五十年代的中国护照几乎出不了国,留在美国继续研究,加入国籍是唯一能继续搞学术的方式。 那时候他仍然心系祖国,偷偷把美国学界的最新研究资料通过香港转回来,帮国内科研人员少走了几年弯路,他不是“离开中国”,而是“从外面帮中国”。 再说他回国后的贡献,清华物理系今天能成亚洲顶尖,杨振宁的规划功不可没,他不仅带来了国际合作资源,还让一批海外名教授愿意加盟。 他倡导创办少年班,捐资引才,让清华成了世界物理学的重要节点,这一切,都是当年他在国际学界立下的威望换来的。 事实证明,国家的选择是对的,那一代科学家各守其位:钱学森撑起了中国的“盾牌”,杨振宁搭好了中国的“阶梯”。 美国以为扣住能造武器的人就能卡住中国,却没想到,基础科学能孕育出更持久的力量,现在中国能搞量子科技、高能物理、大科学装置,背后都是当年杨振宁留下的种子。 他们两人一个负责短期安全,一个布局长期未来,合起来,就是中国科技能从零到强的完整故事。 为他们点赞!