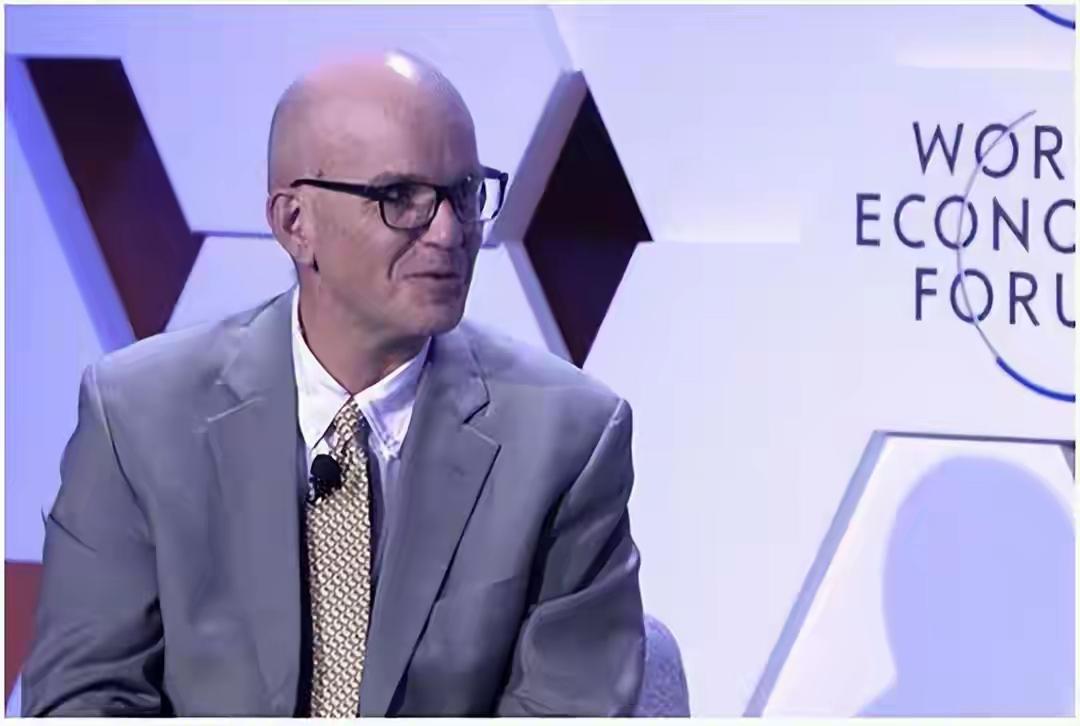

”2016 年,一名美国专家被军方排挤,他一怒之下说道:“美国不需要我,我就去中国!”一年后,他带领研发出举世瞩目的科技成果,美国后悔都来不及…… 戴维·布雷迪,美国光学专家,曾经是军方重点支持的科研人员。 他的研究方向很“烧脑”:搞亿像素级别的相机系统。 要知道,普通人手里的单反几千万像素已经很牛,他却要直接拉到“亿级”。 目标是能在极远距离捕捉到清晰画面,用于军事侦察,那可是颠覆性的技术。 2011年,美国国防高级研究计划局(DARPA)还掏钱支持,杜克大学帮他建了实验室。 2012年,世界上第一台陆基亿像素相机原型机问世,一度震动学术圈。 然而,美国军方的算盘打得很现实。科研要短平快,见效立竿见影最好。 布雷迪想把这项技术从实验室推向实际应用,提出要扩大预算,但2014年起,军方渐渐冷淡,理由是“投入产出比不高”。 2016年,资金彻底断了,他跑遍了相关部门,得到的回应都差不多:这玩意儿有点超前,不如放一放, 同行甚至私下劝他别再耗下去,美国这片土壤养不活。 就在他最灰心的时候,一通来自中国的电话改变了他的人生轨迹。 那是一位中国企业家,他叫王惠东,恰好盯上了他的研究方向。 对方的态度干脆利落:来中国,我们给实验室、给资金、给团队,别的不用操心。 布雷迪犹豫了一下,终究还是心一横,带着研究成果踏上了东方的土地。 2016年底,他落脚在杜克昆山大学。 那里的条件几乎让他不敢相信,最新的实验设备、稳定的研究经费,还有一群充满干劲的年轻学生。 布雷迪迅速组建团队,继续推进亿像素相机系统。 短短一年,改进版就出来了,相比美国原型机只能“拍出来”,新系统能实时处理海量图像数据,性能提升得不是一星半点。 这下好了,中国马上把这项成果用在了智慧城市建设里。 交通摄像头能自动识别车流情况,红绿灯根据实时数据调节,拥堵率大大降低。 治安系统里,输入一张人脸特征,几分钟就能锁定目标轨迹。 老百姓只看到城市更顺畅了,但背后正是这套亿像素系统在默默运行。 到了2018年,美国终于反应过来,这才意识到,当初放掉的,已经成了中国城市管理体系的一部分。 布雷迪也收到了不少“邀请函”,条件优渥,待遇远超当年。但他已经不想折腾了。 他说过一句意味深长的话:“在这里,我的工作是被尊重的。” 那一刻,美国军方的短视和中国的开放形成了最鲜明的对比。 有人说,这是美国“作茧自缚”。 当初嫌投入太大、见效太慢,现在眼睁睁看着技术落到别人手里。 也有人说,这是全球人才自由流动的必然,科学家不属于哪一个国家,谁能提供更好的环境,他就去哪里。 无论哪种说法,布雷迪的故事至少说明了一点:环境,才是留住人才的关键。 回头看,中国并没有强行“抢人”,只是给了机会和舞台。 正是因为有持续的政策支持,有对科研价值的耐心,才让原本停滞的项目开花结果。 美国的短视让人唏嘘,但中国的选择则印证了那句老话——尊重人才,就是尊重未来。 这故事听起来像传奇,却真实得不能再真实。 一个科学家、一项技术,折射的是两个大国对待创新的不同态度。 美国习惯算账,看眼前得失;中国愿意投资未来,哪怕短期没有回报。 布雷迪的转身,不只是个人的决定,更是一次对环境的投票。 最终,我们看到的不是某个专家的得失,而是一个国家的格局。 谁能创造更宽松、更包容的土壤,谁就能在未来的科技竞争里掌握主动权。 美国的后悔已经来不及,而中国的收获才刚刚开始。