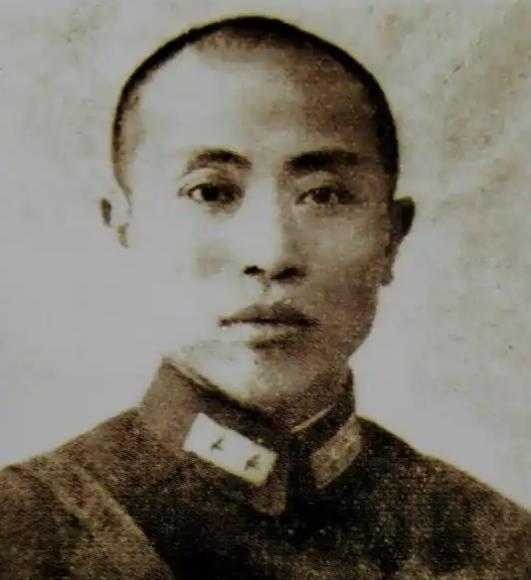

1938年,台儿庄战役中,47岁的陈钟书将军,在肉搏战,杀掉14个日军后壮烈牺牲,下图是将军躺在担架上的遗体,看的人泪流满面…… 陈钟书是云南安宁人。 1938年台儿庄战役里,他是国民革命军第六十军542旅旅长。 那一年,他47岁。 陈钟书不是天生的英雄,他少年时家境不好,读过几年私塾,后来家道中落,就跟着滇军走出去。 当兵在云南并不稀奇,更多的是为了混口饭吃,顺便见识山外的世界。 可他这一走,就是三十多年,从一介小兵一路打到旅长。 他不是那种能写诗、能演讲的将军,讲话总是“嗯”一声起头。 可手下兵都服他,说他是“硬骨头”,肯带头上去的那种。正因为这脾气,他才会死在台儿庄。 1937年底,六十军出征昆明时,巫家坝机场人山人海。 龙云亲自送行,士兵们唱着《出滇军歌》。 歌词直白,几乎没什么曲调,可他们唱得嗓子都哑了。 那时的他们,真觉得自己要打一场雪耻之战。 台儿庄外围,542旅负责的阵地是陈瓦房、邢家楼、禹王山一线,距离敌人最近。 陈钟书硬是把指挥部设在前沿,营长回忆,他像上了发条,白天守阵地,夜里巡哨,连喝口水都不脱枪套。 四月二十二日的战斗尤其惨烈,雨夹着风,鬼子一波接一波冲,田地在几个小时内反复易手。 陈钟书身中多枪,最重的一颗打在太阳穴。 有人说他倒下前还拼刺刀杀了十四个日军,这数字听着像传说,可在那样的惨烈中,你很难说是夸张还是实情。 他没牺牲在当场,被抬往徐州,途中还撑了几个小时。 当时医疗条件极差,连像样的纱布都非常的缺。 陈钟书的意识越来越淡的时候,他想留几句话。 身边的参谋宋永庆拿笔记下。那就是后来留世的遗嘱。 字句不讲章法,却掷地有声:“中途罹危,牺牲亦无遗恨。” 遗憾的是,陈钟书最后没能运回云南,遗体停在徐州东关外的破庙里,搁了十一天,天气渐热,味道难闻,只得草草埋在乱坟岗。 按规矩,旅长阵亡该鸣炮奏乐,但当时战况紧急,所有仪式都省了。 几十年后,云南档案馆办《碧血千秋》展览,把那张照片放大挂在入口。 展板上印着遗嘱,孩子们站在前面念:“牺牲亦无遗恨”,念着念着,嗓子哽住了。 学者们说台儿庄是抗战的士气拐点,中国军队第一次真打出了信心。 这话没错。可要放在陈钟书身上,他可能连“拐点”这个词都不会念。 他不懂战略术语,他只是知道你前头是敌人,我不守,兵就退,兵退了,老百姓怎么办? 他死得很沉默,没有豪言壮语,没有英雄姿态,只留一封遗嘱、一张遗照。 他看起来更像一个普普通通的滇军老兵,却用尽最后力气,把“硬骨头”三个字刻进历史。 死后几十年,陈钟书才被追认为烈士,名字被写进英烈名录。 他当然不会在意这些,他更在意的,是那封家书里写的:“爹娘,儿身为军人,忠孝不能两全。” 在云南安宁的山坡上,陈钟书祖宅的屋檐还在,斑驳的砖瓦下,挂着另一张照片。 那不是遗照,而是他年轻时穿军装的模样。 照片中,他脸庞还圆,眼神里还透着青涩。 母亲临终前常盯着那张照片说:“钟书是个苦孩子,从小不爱说话。” 夕阳透过纸窗,光落在那张黑白照片上,仿佛时光还停在他未出征的那一刻。 可无论如何,他最终还是走向了最前线。 陈钟书这一生,没有惊天动地的荣耀,却用生命写下了最沉重的一句话:牺牲亦无遗恨。 正是这些无名的硬骨头,把山河护到今天,致敬……

kerb

将军,我们今天谁也不敢欺负咱了

脚踏东京湾的食铁兽

向抗日先烈陈钟书将军致敬 陈将军永垂不朽[玫瑰][玫瑰][玫瑰][祈祷][祈祷][祈祷]