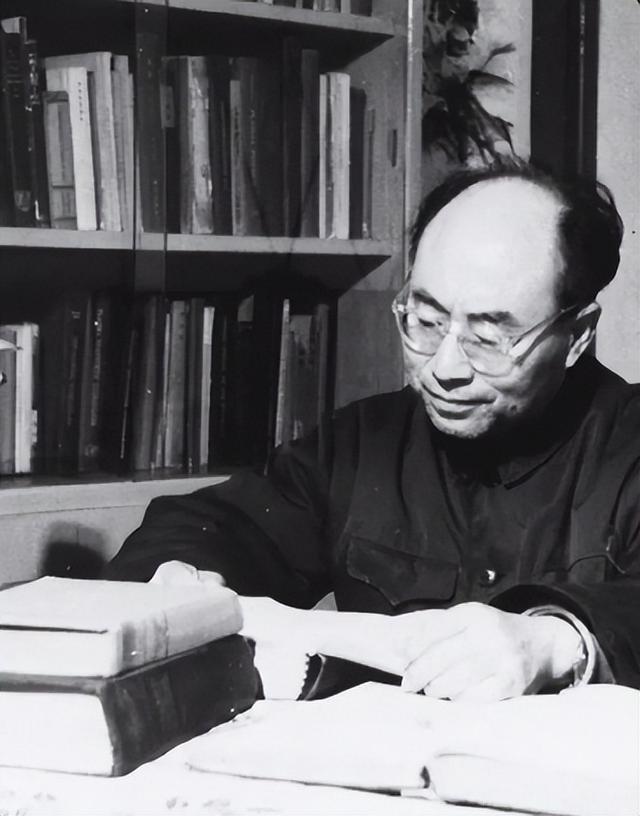

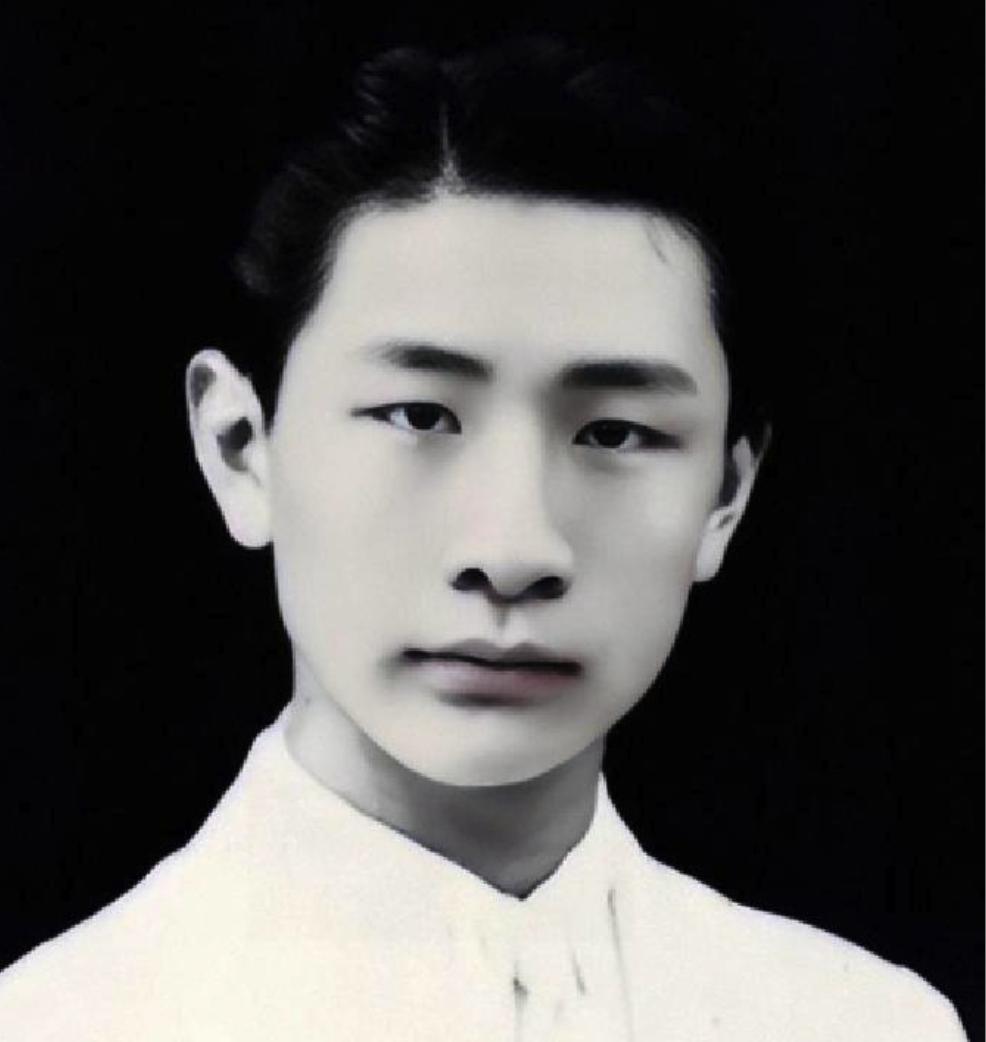

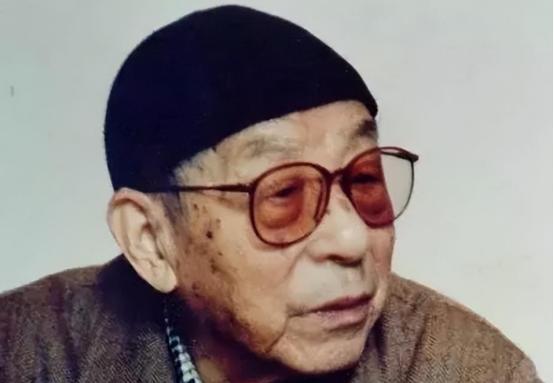

1962年,于敏推开家门。然而,妻子孙玉芹竟然冷冷地问:“大叔,你找谁?”那一刻,于敏喉咙发紧,勉强说:“你、你叫我大叔……” 很多人知道于敏锐是“氢弹之父”,却少有人知道,在那段漫长的岁月里,他是一个缺席的父亲、丈夫和一个长期活在秘密里的男人。 20世纪50年代,于敏刚结婚,家里小日子过得安稳。 妻子孙玉芹在保育院工作,虽然日子虽然紧巴,却总有笑声。 于敏本打算出国深造,甚至还让妻子开始学英语,他们憧憬着两个人能并肩走出国门。 但计划被骤然打断,很快于敏被调去参与一项“不能说”的任务。 那天,他只是简单收拾了几件衣物,告诉妻子:“出趟差,时间不短,地方不能说。” 孙玉芹追问再多,他也只能摇头。 留学梦被无声掐断,孙玉芹只是在灶台前默默烧掉了那厚厚的英语笔记。 自那以后,家中多了一种空缺。 于敏常年不在,留下的只有每月准时上交的工资和一张张借条。 科研经费紧张时,于敏甚至拿走妻子的积蓄,用来买实验器材,还郑重写下欠条。 字迹端正,就像一份对她的承诺,哪怕再难,也不能辜负信任。 而在家里,孙玉芹像一根硬撑的梁。 孩子生病时,她只能一个人推着板车跑医院。 自己临产时,她冒着刺骨寒风,抱着肚子踉跄去医院。 可是,孙玉芹不哭不闹,因为她知道哭也没用。 在一次联欢会上,有人忍不住诉苦:“娃发烧我都没办法。” 轮到她发言,她却站得笔直:“国家的担子,不光是男人在扛,我们也得扛。” 说这话时,她心里有多少委屈?可她从没让眼泪掉在别人面前。 与此同时,于敏的日子我也远谈不上“风光”。 他一次次走进戈壁,一次次爬上刺骨寒风里的铁塔。 吃下肚的馒头夹着沙子,喝的水带着苦碱,零下三十度里手脚冻得发青。 他无数次晕倒在实验现场,却在清醒后继续计算参数。 对外,他是一个“出差太久的大叔”,对内,他是一个肩上压着国家命运的科学家。 1967年6月17日,罗布泊传来巨响,中国第一颗氢弹试验成功。 那一刻,于敏和无数科研人员终于能吐出一口气。 但他的妻子、孩子、家人,直到几十年后才知道他到底在做什么。 1999年,“两弹一星”功勋奖章颁发,他的名字才被公开。 那一刻,全家人泪流满面,只是,世间的遗憾从未缺席。 2012年,孙玉芹因心脏病骤然离世。 于敏在灵柩旁痛哭,说这一辈子最亏欠的,就是没能多陪她走走公园,没能帮她分担哪怕一半的琐事。 他把一生交给了祖国,却把太多孤独留给了妻子。 回头看,于敏和他的同志们,用隐姓埋名换来惊天动地。 他们的伟大,不在于被多少人记住,而在于当国家最需要时,他们和家人都愿意默默撑起责任。 今天我们拥有的底气,不是凭空而来,而是无数个这样的普通人,用青春、健康甚至生命拼出来的。 有人说,英雄是能改变历史的人但在于敏的故事里,我们看到的是真正的双重英雄。 既有科学家不畏牺牲的担当,也有妻子撑起家庭的坚守。 他们一起,托举起了一个国家的安宁与自信。 这份沉重与深情,值得我们永远铭记。