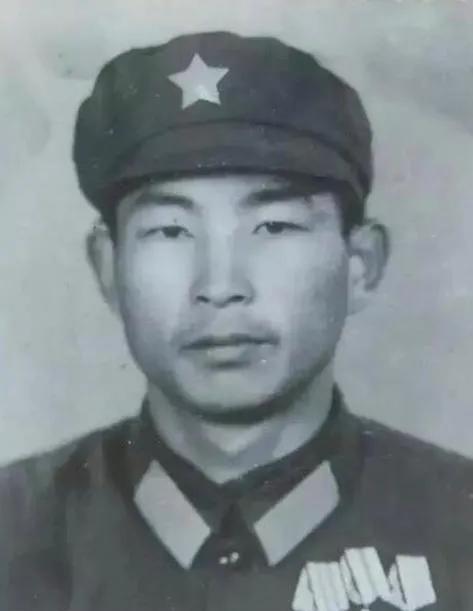

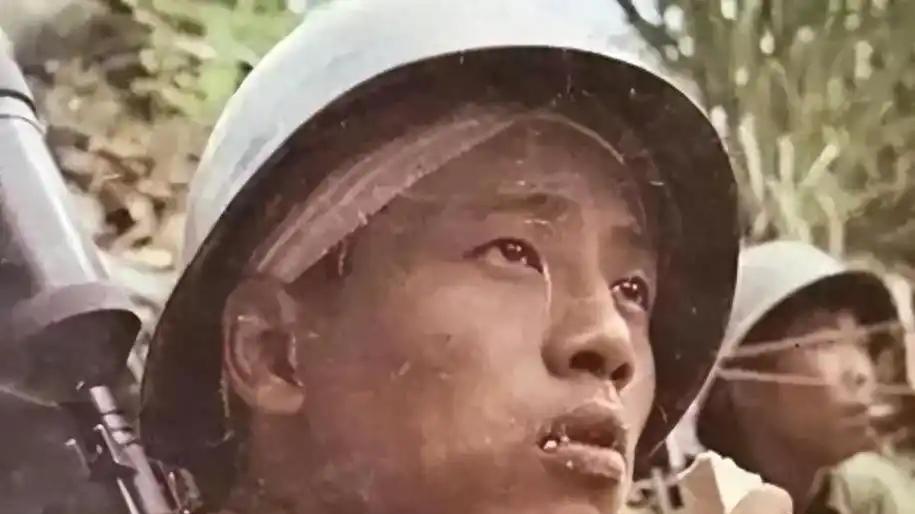

1950年,志愿军副营长率部阻击敌军,敌军进入伏击圈时,他却连续下了三次命令:“听好了,没有我的命令,谁也不准开枪!” 1950年11月,朝鲜长津湖地区的赴战湖里。那地方,天寒地冻,零下三四十度,哈口气都能结成冰渣子。我们的志愿军战士,穿着单薄的棉衣,手里攥着最基础的“万国牌”武器,饿着肚子,埋伏在雪地里,准备给当时不可一世的美军来个狠的。 他们的对手是谁?美军陆战1师,号称“王牌中的王牌”,从武器装备到后勤补给,样样都是顶配。开着坦克,坐着汽车,吃着热乎的火鸡罐头,简直是来“武装游行”的。 郑起和他手下的几百号兄弟,就像钉子一样,死死地钉在了1282高地上,这里是美军南撤的必经之路。一场教科书级别的伏击战,即将上演。 美军的先头部队慢悠悠地开进了郑起精心布置的伏击圈。按理说,敌人进来了,就该开火,打他个措手不及,对吧?搁在任何一部电影里,这时候都该是机枪怒吼、手榴弹满天飞的画面了。 可郑起偏不。他举着望远镜,眼瞅着美军的尖兵、坦克、大炮、指挥车队,一串一串地从眼皮子底下溜过去,愣是没吭声。 身边的战士们早就按捺不住了,手指头都把扳机摸出火星子了,一个个冻得嘴唇发紫,牙齿打颤,眼睛里却全是火。有人悄悄问:“副营长,还下不了命令?再等,美国佬可就溜过去了!” 郑起头也不回,声音不大,但每个字都像砸在雪地里的石头:“听好了,没有我的命令,谁也不准开枪!” 这是第一道命令。 很快,美军的大部队,浩浩荡荡几千人,连同重型装备,几乎全部进入了伏击圈。这可是千载难逢的机会,整个营的战士们心都提到了嗓子眼。这回总该打了吧? 郑起还是摇头,又低吼了一声:“都沉住气!谁也不准开枪!” 这是第二道命令。 战士们彻底懵了。这仗还打不打了?再不打,这顿冻、这顿饿,不都白挨了?有些战士甚至怀疑,副营长是不是被冻糊涂了? 直到美军的后卫部队也慢吞吞地快要走出伏击圈的尾巴,郑起才放下望远镜,但他下的,居然还是第三道命令:“听清楚了!没有我的命令,谁也不准开枪!” 所有人都被这“按兵不动”的命令搞蒙了。眼看就要到手的“肥肉”飞了,这仗打得也太憋屈了。 这三道命令,在当时看,简直是“反常识”。但在我这个写了10年文章的“老编辑”看来,这背后藏着的,是顶级的战场智慧和泰山崩于前而色不变的惊人定力。 郑起在等什么?他在等一个完美的“句号”。 打蛇要打七寸,战争也是一个道理。贸然开火,只能打掉美军的“皮毛”,也就是先头部队。后面的指挥系统、重炮部队一旦反应过来,立刻就能组织反击。到时候,我们这点兵力,靠着简陋的武器,很可能就被人家反包围,一口吃掉。 郑起的目标,是把这支部队“一锅端”,彻底打残,打断它的脊梁骨。所以他必须等,等到敌人的指挥中枢、炮兵阵地、后勤车辆全部进入最核心的打击范围,等到他们首尾不能相顾,进退两难的时候。 这是一种什么样的煎熬?你可以想象一下,你精心策划了一个项目,万事俱备,就等临门一脚,但你的老板告诉你:再等等。那个“等”字,考验的已经不只是技术,更是心态和格局。 终于,当时机成熟,郑起一声令下:“开火!” 一瞬间,寂静的雪山变成了愤怒的火山。枪声、炮声、喊杀声响彻云霄。被打蒙的美军,在狭长的山谷里乱作一团,指挥系统瞬间瘫痪。这场战斗,我军以极小的代价,取得了巨大的胜利,郑起和他的一营也因此荣获“新兴里战斗模范营”的光荣称号。 75年后的今天,我们再回过头来看,依旧让人心潮澎湃。为什么?因为它点透了一个我们这个时代最稀缺的品质,战略定力。 在长津湖,还有更多我们甚至不知道名字的英雄。比如那些为了不暴露目标,在零下40度的严寒中,至死都保持着战斗姿势的“冰雕连”。他们甚至连开一枪的机会都没有,但他们用生命,完成了潜伏任务。他们的存在本身,就是一种无声的命令,一种震撼敌人的力量。 这种精神,其实已经刻进了我们民族的骨子里。它告诉我们,看问题要看全局,不能只顾眼前。做事要有耐心,要沉得住气,要懂得“放长线,钓大鱼”。 战争的硝烟早已散尽,但长津湖的冰雪,并没有融化。它化作了一种精神,一种力量,永远地留在了这片土地上,留在了我们每个人的血脉里。