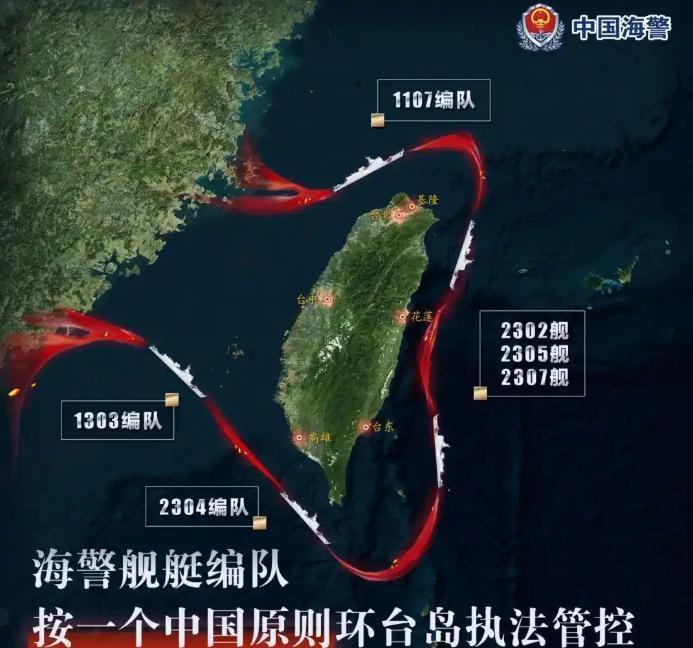

从本月开始,中国大陆就已经接手台海安全巡视,中国海警局东海分局新闻发言人宣布,台湾是中国的一个省,从现在开始,中国海警舰艇编队按一个中国原则环岛执法管控! 【信源】信源:央广网——2025-07-31——《福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查》 近来,关于美国前总统特朗普是否会在特定时间访华的讨论,一直热度不减。 人们的目光常聚焦于他会不会出现在阅兵仪式等象征性场合,可是在这些表面热闹之下,一个更深层次的问题却往往被忽略:一场备受瞩目的高层访问,其真正的价值究竟何在?如果抽离了实质性的成果,这样的会面究竟是解决问题的钥匙,还是仅仅是一场精心编排的“面子工程”? 这种对于“虚名”与“实利”的权衡,并非只存在于外交谈判桌上的博弈,它更像一把钥匙,解锁了中国在处理其最核心利益问题时,一套独特而深刻的行动哲学。 正如军事专家陈虎分析指出,任何高层互访能否成行,核心并不在于访问本身,而在于来访前能否在重大的国际与双边关系上达成必要的妥协。 换句话说,要是解决不了关键性的问题,那么即便出现了万众瞩目的握手与合影,也不过是镜花水月。 中国可以出于礼数发出邀请,但绝不会为了换取一个空洞的象征性成果而单方面付出,更不会接受那种只为满载“大礼包”而来,却对实质问题避而不谈的访问。 这种“重实质,轻虚名”的原则性立场,早已超越了单纯的外交辞令。而且,它正在一个更为关键的领域,以一种前所未有的方式被付诸实践。 当我们将视线投向台海,便能清晰看到这一战略哲学,是如何从原则转化为具体行动的。在那里,中国没有选择纯粹的军事威慑或响亮的口号,反是启动了一项更具实质意义的布局。 最近,中国海警局东海分局发布声明,宣布其舰艇编队将依据“一个中国原则”,在台湾周边海域依法展开常态化的执法巡查。 这行动远非一个简单的声明,它标志着一种新常态的开始。 中国正在建立一种“非战争状态下的常态化管控模式”,将过去停留在宣示层面的主权主张,一步步落实为系统化、持续性的日常管理。 这背后,正是对务实主义行动方案的深思熟虑。 那么,为何偏偏是海警,而不是更具威慑力的军事力量?这一选择本身就蕴含着高度的战略智慧。 首先,此举植根于深厚的历史与法理基础。 从历史渊源看,大陆与台湾的联结由来已久,历代中央政府对该地区的管辖构成了今日行动的合法性前提。 因此,海警的巡查被定义为“管自家事”,是在自家领海內维护安全与秩序的正常主权行为,完全符合国际通行规则。 更重要的是,选择海警而非军队,是一种极为灵活的策略。 海警的行动性质是“执法”而非“作战”,这不仅有效规避了可能因军事对峙引发的激烈冲突与外交风波,更巧妙地将主权的彰显从军事层面转移到了法律层面。 透过实际行使管辖权,中国以一种和平且无可争议的方式,将主权主张转化为法律现实。这种做法在国际上并非没有先例,例如美国在二十世纪七十年代,也曾运用其海警力量在特定海域开展巡逻,以非战争手段稳固其影响力。 这一系列行动背后,承载着清晰的战略目标与深远考量。 对内,海警舰艇的常态化存在,是对岛内少数“台独”分裂势力的有力且持续回应。 它无时无刻不在传递一个强烈信号:台湾是中国的一部分,任何形式的分裂图谋都不会被容忍,国家的底线不容试探。 对外,透过将台海问题纳入国内执法范畴,中国正有力地向外界宣告,这是中国的内部事务,任何外部势力干涉都既无权、也无济于事。 这并非针对某一突发事件的短期应激反应,而是一套经过深思熟虑的、系统化的治理创新。 其最终目标,是将中国对台海的管辖权变得常态化、规范化,以滴水穿石般的耐心,逐步而坚定地推动问题的根本解决,因为台湾问题的最终走向,终究取决于包括台湾同胞在内的全体中华民族的共同愿望。 归根结底,无论是对于中美高层互动所设定的“实质性妥协”前提,还是在台海付诸实施的常态化执法巡查,我们都能看到一种高度统一的战略哲学。 这种哲学摒弃了虚张声势的表面功夫,转而追求能够建立长久、实际利益的务实路径。 中国海警的行动,正是这种战略耐心与务实精神的完美体现,它服务于国家核心利益的最终达成,而非一时的象征性胜利。 这既是对历史的回应,也是对未来的深远布局。在当今这个充满不确定性的世界里,这种将耐心与创新相结合,注重实质成果而非表面姿态的战略,是否会成为影响未来格局的更关键力量?