戊戌变法失败后,康有为、梁启超逃走,慈禧震怒,命令李鸿章把康、梁的祖坟给掘了!李鸿章拿不定主意,毕竟掘人祖坟在当时是非常严重的事件,李鸿章的幕僚唐绍仪当即站出来反对,他说:掘人祖坟,形同禽兽!

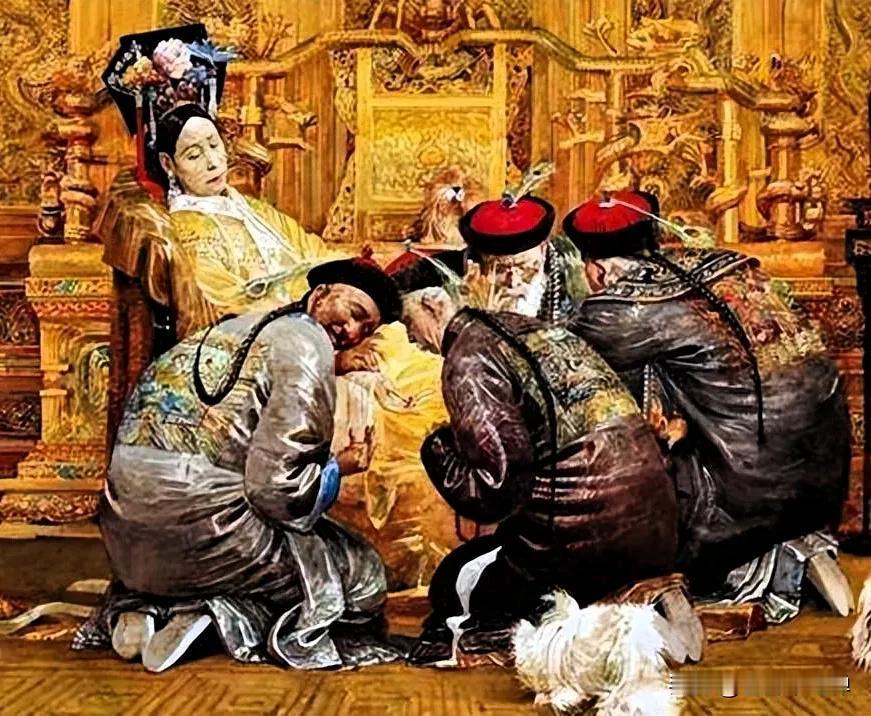

光绪二十四年秋的北京城笼罩在一片肃杀中,紫禁城西北角的仪鸾殿里,六十四岁的慈禧太后正对着跪在地上的李鸿章发火。

案几上摆着两封加急电报,一封是两广总督谭钟麟发来的康有为家族动向,另一封是日本领事馆关于梁启超行踪的密报。

殿外秋风卷着枯叶拍打在雕花窗棂上,发出沙沙的声响,此时距离戊戌变法失败已过去两个月,康有为梁启超师徒逃亡日本的消息让慈禧的怒火烧得更旺。

这个掌控大清四十八年的女人,此刻正用戴着翡翠护甲的手指敲打着御案:"李中堂,哀家要你办的事可有着落?"

李鸿章俯身叩首时,官帽上的双眼花翎微微颤动,他太清楚这道懿旨的分量,掘平康梁祖坟,这不仅关乎朝廷颜面,更牵扯着千年传承的伦理纲常。

在天津卫的北洋大臣衙门,四十一岁的唐绍仪正对着舆图研究铁路线路,这个出身广东香山的留美幼童,此刻还不知道自己即将卷入这场风暴。

窗外传来急促的马蹄声,信差送来李鸿章的亲笔信函,展开后只有八个字:"速来广州,有要事相商。"

珠江入海口的黄埔码头,五艘挂着黄龙旗的官船正在卸货,码头上穿香云纱的苦力们弓着腰搬运木箱,谁也没注意箱子里装着的不是寻常货物,而是全套的西洋测绘仪器。

这是李鸿章就任两广总督后,为测绘广东全境特意从德国订购的装备,此刻他站在越秀山上的镇海楼,望着山脚下星罗棋布的祠堂宅院,手里攥着刑部发来的加急公文。

广州城西关的茶楼里,说书先生正在讲《包公案》里的"乌盆记",戴瓜皮帽的茶客们听得入神,谁也没留意角落里两个穿灰布长衫的男子。

其中年长的正是康有为族弟康广仁,他压低声音对同伴说:"听说李中堂要在新会动手,族里老人商量着要不要把族谱藏进碉楼。"

年轻些的摸出怀表看了看时辰:"顺德陈村的渔船子时靠岸,祠堂里的牌位今夜就能转移。"

紫禁城里的更鼓敲过三更,军机章京捧着朱批奏折匆匆穿过乾清门,奏折里夹着日本《朝日新闻》的译稿,标题赫然是《清国流亡者在横滨演讲实》。

养心殿东暖阁的烛光彻夜未熄,慈禧看着梁启超在报上痛斥"后党误国"的文章,气得摔碎了案上的珐琅茶盏。

珠江上的薄雾还未散尽,三十名绿营兵丁已经聚集在梁启超故乡茶坑村外。

带队的把总叼着旱烟袋,用生硬的广府话对村里族老说:"朝廷要修铁路,特来勘测风水。"

七八个背着洛阳铲的工匠混在队伍里,腰间鼓鼓囊囊的显然藏着家伙。

村口梁氏宗祠的铜锁在晨光中泛着冷光,祠堂梁柱上"进士及第"的金匾还留着光绪十五年的朱漆。

此刻在广州的制台衙门,唐绍仪正对着《大清律例》皱眉,这个精通英文的法律专家,此刻却要在大清刑律里寻找破解困局的办法。

当他翻到"毁损坟墓"条款时,突然拍案而起:"有了!"砚台里的墨汁溅在官服补子上,晕开一团乌黑的云纹。

三天后的黎明时分,新会崖门水道漂来几具无名浮尸,县衙的仵作验尸后,在死者内衣夹层发现盖着总督关防的文书。

与此同时,广州城里的《广报》突然刊出"新会匪患猖獗"的新闻,说当地盗墓贼为寻找康梁藏宝,竟将荒山野坟掘了十几处。

深秋的东京红叶正艳,梁启超在早稻田大学的讲台上收到家乡来信。

当他读到"祖茔安然,乡邻无恙"八个字时,这个以雄辩著称的维新派领袖竟哽咽得说不出话来,窗外飘进几片枫叶,轻轻落在写满批注的《变法通议》手稿上。

二十年后的上海静安寺路,五十八岁的梁启超在《申报》馆的采访中谈起往事:"当年李中堂若真掘了梁家祖坟,今日你我恐怕无缘在此论道了。"

他说这话时,手指无意识地摩挲着案头的端砚,那是唐绍仪民国初年赠他的旧物,砚底刻着"守正不阿"四个篆字。