1942年,黄士伟在路上埋60枚地雷阻击日军准备预测日军会停下的地方时,他突然产生了一个奇怪的想法,要不就把地雷埋在路边。

那年5月,浙赣会战打得正酣,黄士伟所在的工兵营接到任务,要在兰溪北郊埋设地雷阻击日军。

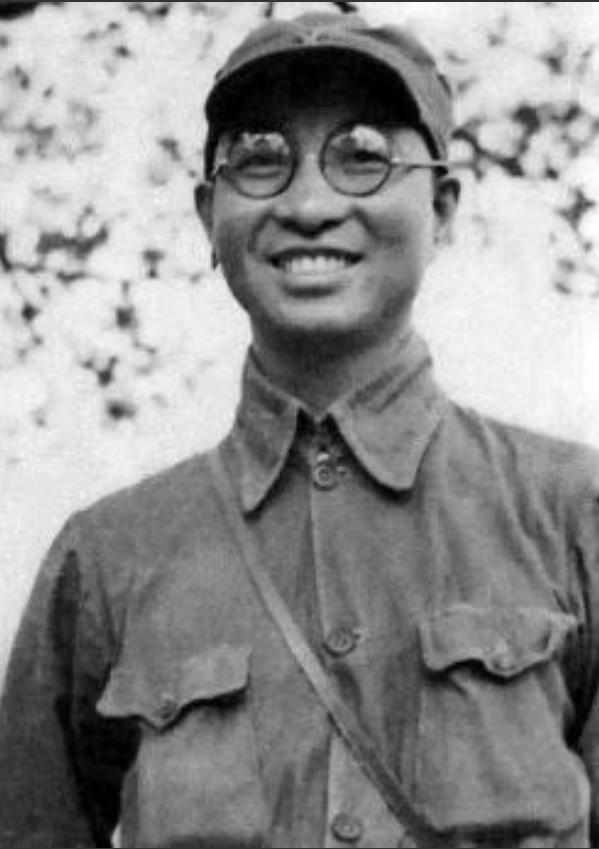

这个22岁的工兵排长带着几十号人,扛着六十多颗西瓜大小的地雷上了路。

按照常规战术,地雷应该埋在道路中央,可就在那个雨夜,一个突如其来的念头改变了整个战局。

三岔路口的土包在夜色中显得格外突兀,黄士伟停下脚步,雨水顺着他的帽檐往下滴。

他盯着那个小土坡看了很久,脑子里突然蹦出个想法,日军指挥官会不会在这里停下来观察地形?

这个念头像闪电一样划过他的脑海,工兵们还在等着排长下命令,只见黄士伟突然转身,扛起地雷就往土坡上走。

六十多颗地雷被悄悄埋在了这个不起眼的小山坡上,雨水很快冲刷掉了所有痕迹。

第二天清晨,日军第十五师团果然来了,师团长酒井直次骑着马走在队伍最前面,这位号称"钢军"的将领根本没想到,在这片看似平静的土地下藏着致命杀机。

当队伍行进到三岔路口时,酒井果然下令暂停前进。

他带着参谋人员登上那个小土坡,正要展开地图研究作战方案,突然一声巨响,地雷被触发了。

爆炸产生的冲击波把酒井直次掀翻在地,他的战马当场被炸死,随军医官赶来抢救时,发现他的左腿被炸得血肉模糊。

由于伤势过重,这位日本陆军史上第一个在战场被击毙的师团长,在当天下午就断了气。

日军为了稳定军心,严密封锁消息,直到战后才被披露出来。

这场精心设计的伏击背后,是黄士伟对战场直觉的精准把握,他后来回忆说,当时就是觉得日军指挥官肯定会选制高点观察地形。

这种对战场的敏锐嗅觉,不是教科书能教出来的,浙赣会战期间,中国军队在装备处于绝对劣势的情况下,正是靠着无数个像黄士伟这样的基层指挥官的机智勇敢,才给日军造成了重大伤亡。

酒井直次的死震动了日本军部,这个毕业于陆军士官学校的职业军人,从九一八事变开始就参与侵华战争,是个双手沾满中国人民鲜血的刽子手。

他的毙命不仅打击了日军士气,更创造了抗战史上的一个奇迹,这是中国军队首次在战场上击毙日军现任师团长。

埋雷那天晚上的大雨成了最好的掩护,黄士伟带着工兵排摸黑作业时,根本不知道第二天会有多大收获。

这种敌后布雷行动极其危险,一旦被日军发现就是死路一条,但正是这些默默无闻的工兵,用他们的智慧和勇气,在抗战史上写下了浓墨重彩的一笔。

如今在兰溪,当地人还能指出当年那个改变战局的三岔路口,黄士伟晚年回忆这段经历时说,当时根本没想过能炸到什么大人物,就是想给日军制造点麻烦。

这种朴实无华的想法,恰恰体现了中国军人在民族危亡时刻的担当。

他们没有先进的武器,没有充足的补给,有的只是一腔热血和保家卫国的信念。

酒井直次被炸死的消息传到重庆时,蒋介石特意下令嘉奖参战部队,这场看似偶然的胜利,背后是中国军民抗战到底的坚定意志。

在正面战场节节败退的困境下,这样的胜利显得尤为珍贵,它向全世界证明,中国人民永远不会向侵略者低头。

黄士伟后来活到了98岁高龄,这位老英雄晚年最常说的话就是:"我不过是尽了一个中国军人的本分。"

但历史会记住,正是无数个像他这样的普通军人,用血肉之躯筑起了中华民族的钢铁长城。

那个雨夜埋下的六十颗地雷,不仅终结了一个侵略者的生命,更在抗战史上留下了传奇的一页。