1964年一次宴会上,钱学森站在邓颖超面前恭敬的喊到:邓老师!钱学森为什么会称呼邓颖超为邓老师?

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

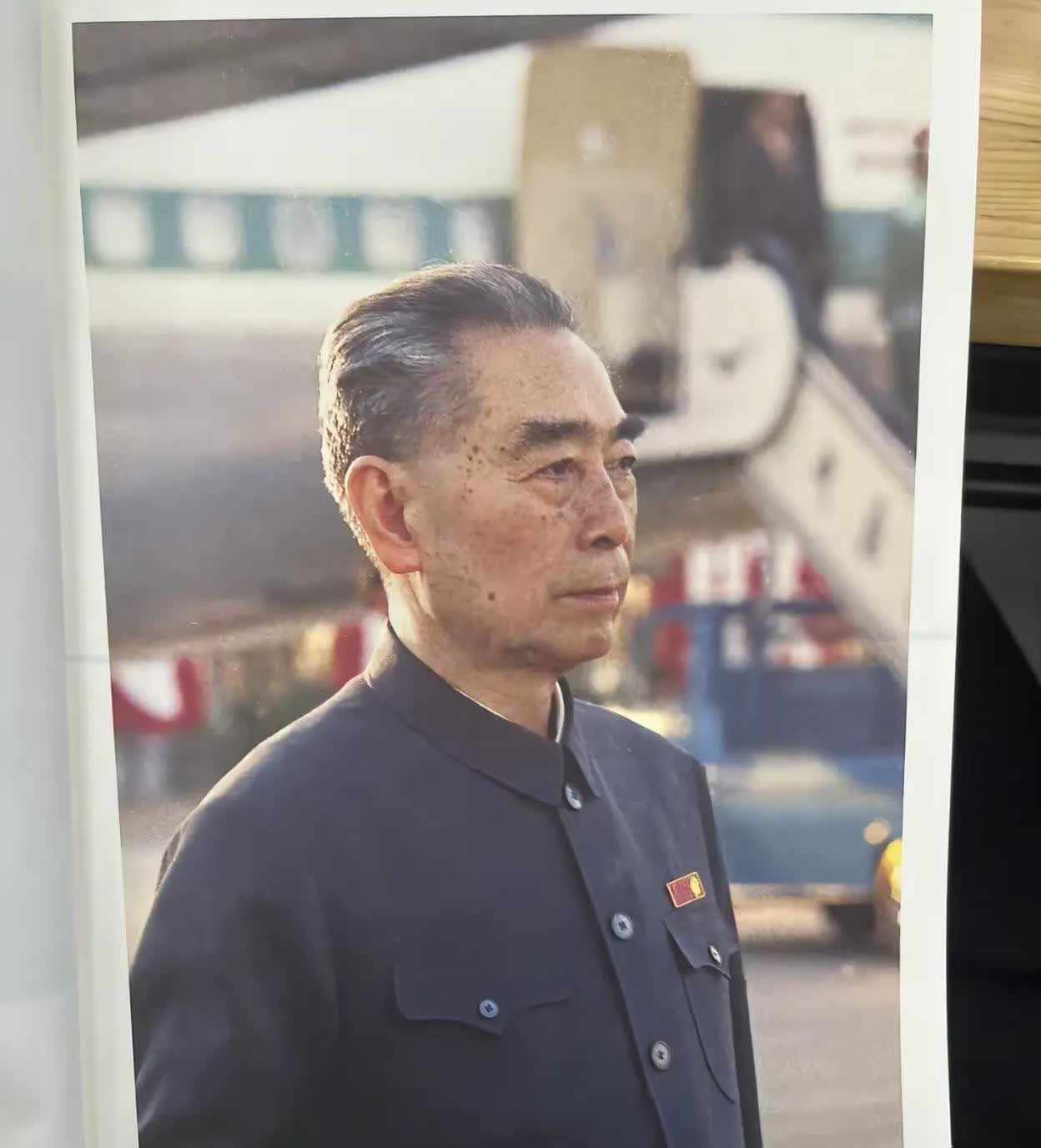

那年秋天,北京中南海的一场宴会上,觥筹交错间突然出现一幕让所有人屏息的场景,刚回国九年的“中国航天之父”钱学森,端着酒杯走到邓颖超面前深深鞠躬,郑重其事喊出一声“邓老师”。

这位叱咤国际科学界的泰斗弯下腰的弧度,像极了当年北师大附小教室里向先生行礼的小学童。

邓颖超手中的茶杯晃出涟漪,她望着眼前两鬓斑白的科学家,怎么也想不起自己何时教过这样一位学生。

时间倒回1920年的北平,秋阳穿过四合院的天井,洒在师大附小新铺的青砖地上,16岁的邓颖超剪着齐耳短发,蓝布衫口袋里揣着《新青年》,成为这所百年学府第一位女教师。

她教低年级学生识字时总爱穿插岳飞抗金的故事,讲到“还我河山”会不自觉攥紧粉笔,教室后排偶尔闪过一个穿蓝布长衫的瘦小身影,那是9岁的钱学森趴在窗边偷听。

他后来回忆说,邓老师眼里有团火,能把“中国人脊梁骨要挺直”这句话烙进学生心里。

命运在1925年将他们推向不同轨道, 邓颖超收到周恩来从法国寄来的明信片,放下教鞭奔赴革命洪流;钱学森则沿着科学之路考入交大,后来在加州理工成为冯·卡门的得意门生。

隔着太平洋的烽火岁月里,他们都记得北平教室里那个清晨,邓颖超带着学生朗诵《少年中国说》,钱学森在窗外跟着默念,稚嫩的童声惊飞了屋檐下的麻雀。

1955年钱学森冲破阻挠归国时,周恩来夫妇在中南海设宴接风,席间邓颖超端着酒杯过来,钱学森突然怔住,眼前优雅从容的“邓大姐”,与记忆里那个攥着粉笔的年轻女教师身影重叠。

直到1964年那场宴会,他终于解开这个谜团。原来当年师大附小教师名册上“邓文淑”就是邓颖超的曾用名,那位没给他上过课却让他记了半辈子的先生,此刻正站在面前。

这声跨越44年的“老师”背后,藏着中国知识分子最珍贵的传承密码,钱学森后来说,真正的教育不在课桌讲台,而在“点石成金的启蒙”。

邓颖超当年播下的爱国火种,在他留美期间化作《工程控制论》里的计算公式,在罗布泊的试验场变成导弹尾焰里的中国红。

1984年组织上三顾茅庐请不动他出任科协主席,邓颖超一句“科技青年需要领路人”,让74岁的科学家立刻点头:“既然是老师的要求,我不推辞。”

1992年盛夏的八宝山,81岁的钱学森被人搀扶着走进灵堂,他对着覆盖党旗的灵柩长揖到地,挽联落款写着“学生钱学森敬挽”。

工作人员整理遗物时,在他贴身钱包里发现张泛黄的照片,1920年的师大附小师生合影里,年轻的邓颖超站在后排,前排那个蓝布长衫的男孩,正仰头望着自己的老师。

这段师生缘最动人的地方,在于它超越了时空与形式的束缚,邓颖超不曾给钱学森批改过作业,但她用脊梁挺直的信念,教出了一个民族的脊梁。

钱学森没能坐在邓颖超的课堂里,但他用两弹一星的成就,交出了最完美的答卷。

当九旬高龄的钱学森对着来访者展示那张珍藏的照片时,眼角的皱纹里闪着光:“人生路上碰到良师是福气,能在历史长河里重逢更是缘分。”