1950年,67岁的清朝摄政王载沣因王府东墙被春雨泡塌,修墙缺钱,决定卖掉醇亲王府。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

那年的北平城,春雨淅淅沥沥下个不停,67岁的载沣站在醇亲王府东墙根下,望着被雨水泡塌的砖墙发愣。

这位清朝末代摄政王摸了摸口袋里仅剩的几个铜板,转身走向书房,从抽屉深处抽出一张发黄的契纸。

他提起毛笔,手腕微微发抖,在纸上写下"将醇亲王府售予国立高级工业学校",最后郑重地签上自己的名字。

没有太监伺候,没有大臣见证,连象征权力的印玺都懒得用,这个曾经执掌大清江山的男人,就这样亲手卖掉了祖上传了百余年的宅子。

醇亲王府的故事得从嘉庆年间说起,这座占地近百亩的宅院,是嘉庆皇帝赏给弟弟永瑆的府邸,三进三出的格局,西府花园里假山叠嶂,南书房藏书万卷,后罩楼住着家眷仆从。

最气派的是那堵两人高的围墙,青砖黛瓦,据说能扛得住八级地震。

可谁能想到,一百多年后,这堵墙竟被一场春雨给泡塌了,载沣站在废墟前,看着墙缝里长出的野草,忽然想起小时候阿玛说的话:"这墙啊,跟咱大清江山一样结实。"

北平解放后的日子不好过,载沣每月领的补贴刚够买米面油盐,府里三十多个下人早散了,就剩个老门房还跟着。

前几天老门房崴了脚,载沣亲自去药铺抓药,这才发现物价涨得吓人。

走在东四牌楼底下,听见两个穿列宁装的学生议论:"听说醇亲王府要改造成学校?"

载沣低着头快步走过,毡帽檐压得老低,他想起去年冬天,政府派人来商量征用王府的事,当时他梗着脖子说"祖产不可卖",可如今连修墙的钱都凑不齐。

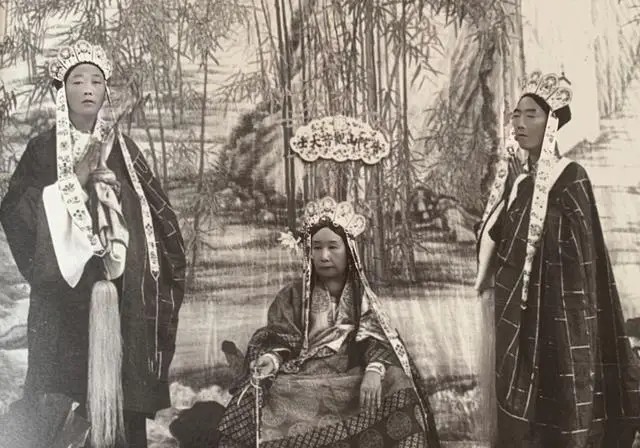

国立高级工业学校的校长姓陈,是个留过洋的工程师,他带着测绘队来看房那天,载沣特意换上压箱底的蟒袍。

陈校长摸着楠木柱子直咂嘴:"这些木材做课桌能用二十年。"

载沣听着心里发酸,却还是陪着笑介绍:"这是金丝楠,当年乾隆爷赏的。"

签契约时,陈校长要给他开收据,载沣摆摆手:"不必了,拿这钱把东墙修修就成。"他到底没说自己准备用这笔钱在护国寺边上赁间小院。

搬家那天出了太阳,载沣把祖宗牌位包在蓝布包袱里,老门房拎着个藤箱跟在后头,走到二道门时,载沣突然转身对着正殿作了三个揖。

经过西花园的太湖石时,他伸手摸了摸石头上刻的诗句,那是他十六岁时写的。

老门房红着眼圈说:"爷,要不咱再住几天?"载沣摇摇头:"新社会了,别给政府添麻烦。"他们出门时,正遇上工人来拆门槛,说是要方便卡车进出运建材。

醇亲王府变成学校后,载沣偷偷去看过,正殿改成了图书馆,他当年读书的暖阁现在是化学实验室。

有次他听见学生在议论:"听说这房子以前住过摄政王?""就是电影里那个反派吧?"载沣杵着拐杖默默走开。

转过年来,他在报上看到新闻,说工业学校要扩建操场,把后花园的亭子拆了,那天晚上他发了高热,迷迷糊糊梦见自己小时候在亭子里背《论语》,阿玛拿着戒尺站在旁边。

如今站在护国寺胡同的小院里,载沣常望着东南方发呆,那里有他住了大半辈子的王府,有他亲手栽的海棠树,有他题过诗的影壁墙。

但更多时候,他看着胡同里跑来跑去的学生,听着远处工厂的汽笛声,慢慢咂摸出新生活的滋味。

有天居委会主任来送粮票,说起工业学校今年培养了两百多个技术员,载沣忽然笑了:"挺好,比空着强。"

历史就是这样翻篇的,没有轰轰烈烈的仪式,没有撕心裂肺的告别,就像那堵被春雨泡塌的老墙,不知不觉就完成了使命。

载沣的毛笔字还留在契纸上,醇亲王府的砖瓦变成了课桌黑板,而北平城的朝阳,每天照样从东四牌楼上升起来。