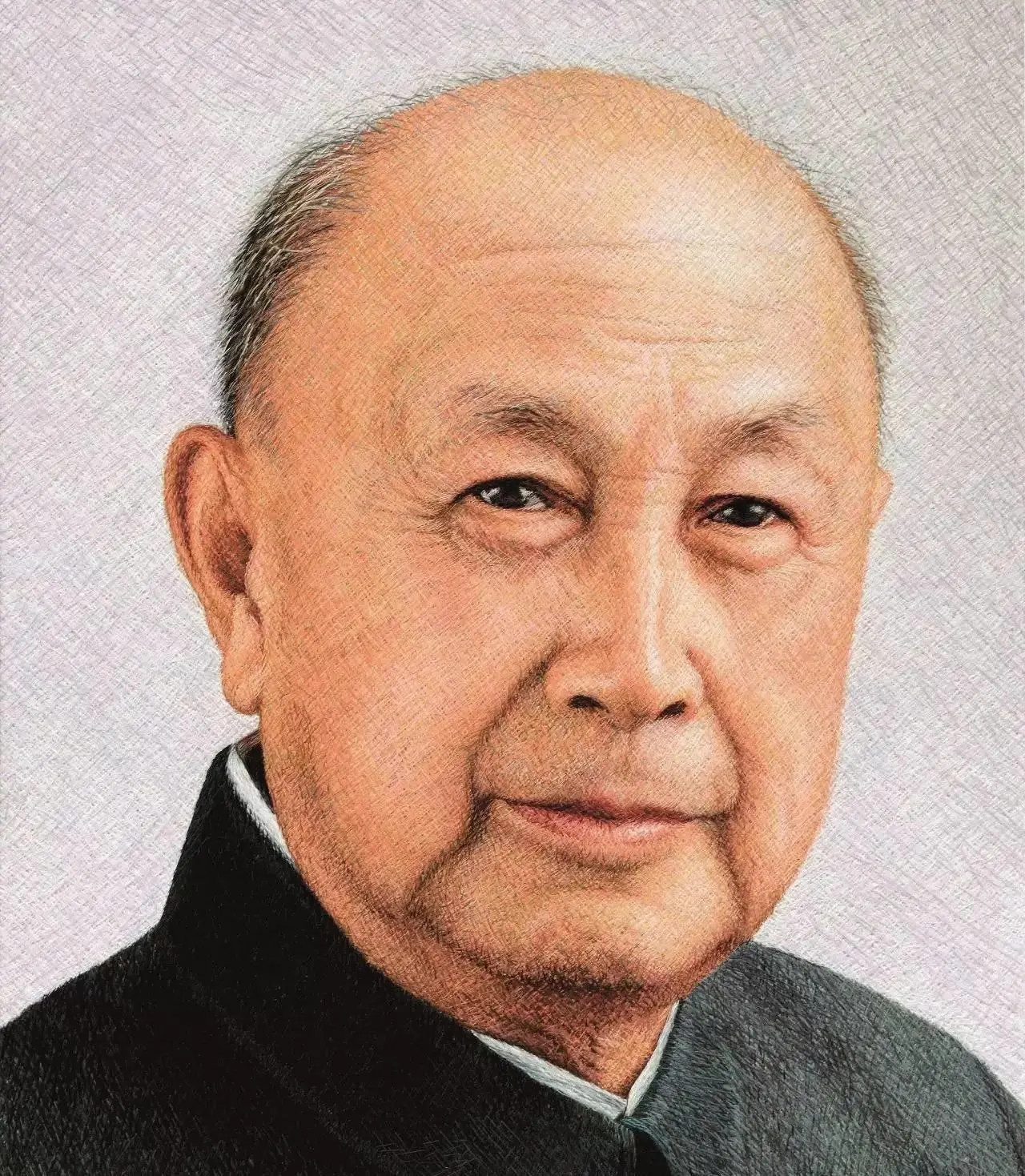

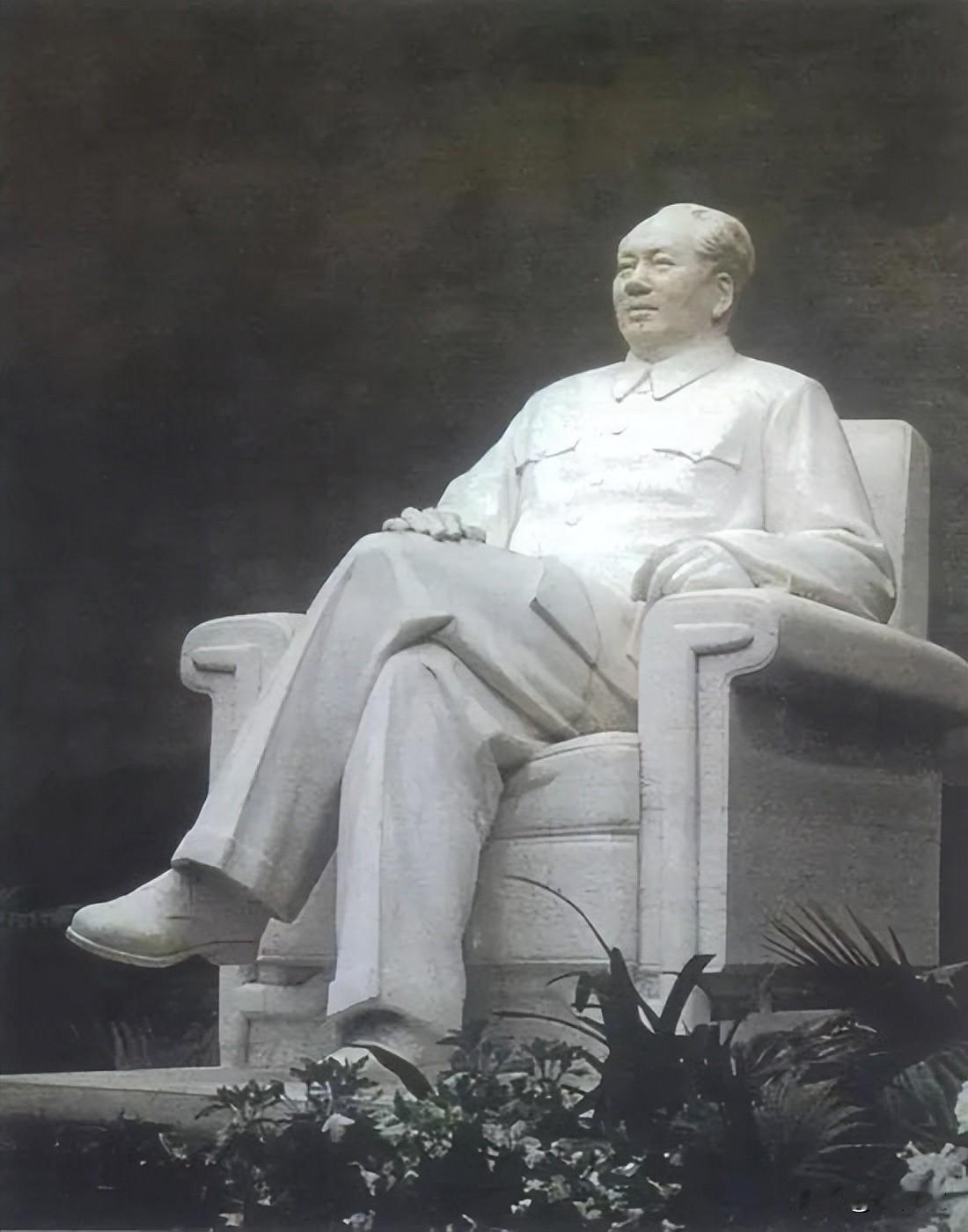

钱学森葬礼:三军仪仗队抬棺,数10万人送行,第二天天降大雪 “2009年10月31日早七点半,到点了,准备开门。”守灵士兵低声提醒。门一推开,黑压压的人群瞬间安静下来,只听得袖标摩挲声与整齐的脚步声交织。对话不过一句,却把那天的肃穆气氛定了调子。 临时搭建的灵堂外,队伍蜿蜒至公路尽头,老人拄着拐杖、小伙子裹着军大衣,他们在寒风里站了整夜。八宝山第一次为一位科学家启用三军仪仗,陆海空军持枪护棺,金黄军旗覆盖灵柩,十万人默然脱帽。许多人说不出深奥的弹道学原理,但都知道:没有他,今天的长剑、东风就要推迟许多年。 媒体将焦点放在排队长度上,其实更精彩的是仪仗队内部的细节。根据陆军礼宾队口述,每名士兵前一晚反复练习抬棺距离与步幅,误差控制在一厘米以内,目的只有一个——让这位老人的最后一段路,稳如当年他计算的导弹轨迹。不少老兵回忆,那天他们“脚跟碰地几乎听不见声”,这几乎成了对钱学森“无声却震撼”人生的写照。 回溯九十多年前,上海南市一座江南老宅里,钱季昆帮儿子贴好校服纽扣时,说了句家族流传的话:“读书为用。”父亲留美归国后在浙江省教育厅任职,身教大于言教。钱学森幼年常随父亲听教务会议,不懂内容,只学会一种姿势——双手背后,略微前倾——多年后他在靶场也是同样姿势,看火箭升空。 1923年,他入读清华附中,北京雪夜操场冻得脚面生疼,他仍抱着圆木练俯卧撑。据同窗许剑文回忆,钱学森一句口头禅是“好玩,再来一遍”,把枯燥练习当游戏;这种心态延续到科研,他愿意为了一个公式钻半个月。1934年考入交通大学机械系,本想设计火车头,淞沪会战的惨烈改变了方向。日机轰炸时,他和同学躲在防空洞里,火光透进洞口,他说:“飞机真厉害,要让中国也能有。”这句话后来收进美国联邦调查局的档案。 1935年获庚子赔款公费赴美,他先在麻省理工拿到硕士,再到加州理工攻读博士。加州理工的火箭实验室只有一间旧车库和几根钢管,冯·卡门自嘲那是“疯子作坊”,钱学森却把它当做战场,提出“整体推进理论”,26岁就被美国空军请去做顾问。可即便如此,逢国庆他仍会给国内朋友寄去红色贺卡,卡片里塞着最新论文提要,嘱咐“保存好,总有用场”。 二战结束,冷战暗流涌动,他决定回国。美国海军部情报局收到消息后立即吊销其机密权限,又以“持有机密信息可能外泄”为由限制出境。当年9月,洛杉矶港口,钱学森被拦下带走。此后的177天里,他被关在特米诺岛拘留所,手边只有一本《高等工程数学》。狱友回忆,他每天对着墙默写公式,如斋戒僧人诵经。1955年,通过十一名被俘飞行员的交换,他才踏上“克利夫兰总统号”。登船前,美方销毁了他所有手稿,还让他签字确认。面对搜身官员,他轻声说:“思想带不走,你们没法查。” 归国第二周,他给周恩来递交一份简报,列出短期目标:制火箭,建发射场,培养千名工程师。有人担心经费,他淡淡一句:“贵一点,值得。”1956年,中国第一个导弹研究机构——国防部第五研究院挂牌,他任院长,39岁。从零到一,难在框架,而钱学森为后辈留下的恰恰是框架:系统工程、总体论、气动弹道综合设计,这套方法后来贯穿“两弹一星”。 1960年秋夜,戈壁深处,一枚短程导弹拖着火焰升空。有人激动地喊:“是钱总师的公式算出来的!”却见他只是掏笔在小本上速记飞行数据,全程不抬头。旁人问“成了您也不高兴?”他回答:“数据还差两位有效数。”不得不说,这种近乎苛刻的自律,才让试制期整整缩短七年。四年后,中国第一颗原子弹爆炸成功,五年后东风二号服役,再过三年,人造卫星东方红一号绕地球鸣响《东方红》。在内部庆功会上,他只说一句:“大家回去把项目计划往前再压压。” 行事低调的他,对生活要求简单。北京东郊那套54平方米的旧公寓住了32年,冬天暖气不热,秘书建议换房,他摆摆手:“习惯了,热了头脑也慢。”晚年他常去中关村书店翻科技类新书,遇到硕士生会主动攀谈:“这公式写得不对,查查原文。”年轻人回味才发现,纠错者正是钱学森本人。 噩耗传来那天傍晚,加州理工校门半旗下降。校董会致函中国科技部:“失去一位最具远见的校友。”而在北京,灵柩离家时,邻居自发举白菊排成人墙。上万条悼念短信中频繁出现的词是“国士”。第二日清晨,京城气温骤降十度,小雪粒砸在礼服肩上,很快连成片。有人抬头自语:“老天替我们流泪。”气象记录证实,那场雪属于罕见的10月末强冷空气,巧合得令人唏嘘。 送别仪式结束后,抬棺士兵合影前沉默良久。最终班长说:“记住今天的脚步声音。”这句话在军中流传下来,成为后来执行烈士遗体护送任务时的口令:步子稳,心要静,因为国家的脊梁就在我们肩上。钱学森没有留下豪言,但他的标准早已化成准星,提醒后辈——技术道路永远有风险,唯一的护身符是严谨与担当。