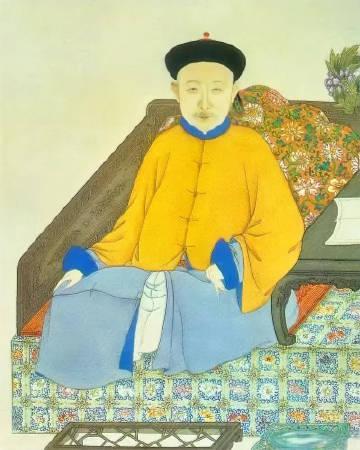

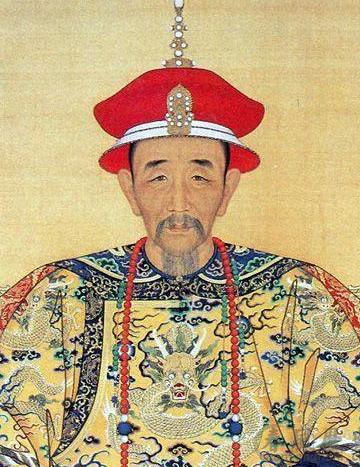

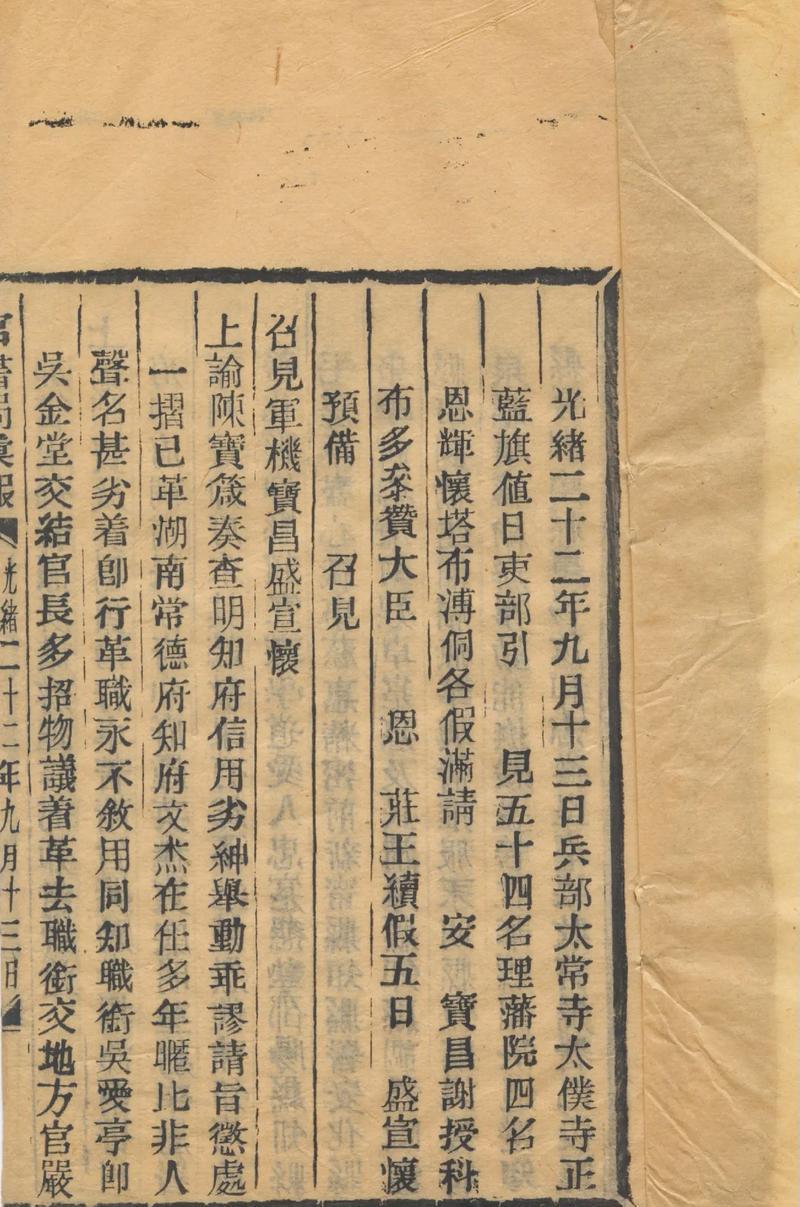

1750年,乾隆破格提拔22岁的小舅子傅恒去当正二品的户部侍郎,大臣们很不屑。然而,谁也没想到,一年后这个靠裙带关系升迁的"纨绔"竟让国库多出300万两白银。 那会儿朝堂上的议论就没停过。户部的老吏们见了傅恒,嘴上喊着“傅大人”,转头就跟同僚撇嘴:“瞧见没?刚过弱冠之年,连算盘珠子都未必认全,倒要管天下钱粮了。”更有人翻出旧账——傅恒是孝贤纯皇后的弟弟,去年还在御前侍卫营当差,跟着皇子们射猎嬉闹,怎么看都像个养尊处优的贵公子。 傅恒第一天到户部上任,就撞了个软钉子。管银库的老郎中捧出账本,厚厚的几十册堆在案头,每页都写得密密麻麻。“傅大人,这是近三年的库银流水,您先过目。”老郎中说着,眼角扫过傅恒腰间的玉佩——那玉佩是乾隆御赐的羊脂白玉,在户部这种满地算盘声的地方,显得格外扎眼。 谁也没指望傅恒能看出什么门道。可三天后,这小子竟抱着账本找到了户部尚书。“张大人,”他说话时还带着少年人的清亮,指腹却已磨出薄茧,“江苏漕运的损耗比往年多了三成,账面上写着‘遇水受潮’,可去年江南根本没发大水。” 张尚书当时就愣了。这事儿他不是没察觉,只是漕运牵扯着江南官场一堆关系,谁都不愿碰这个烫手山芋。他看着傅恒指尖点着的那行小字,忽然想起这年轻人刚到任时,没去应酬同僚,倒是连着两夜泡在银库,带着两个小吏翻查入库的漕粮样本。 傅恒没管旁人怎么想。他发现各地报上来的“损耗”是笔糊涂账——有的说粮仓漏雨坏了粮食,有的说运输时被老鼠啃了,数额一年比一年大,却没人较真。他干脆带着两个亲信,揣着乾隆给的密令,直接去了漕运最乱的淮安。 到了淮安才知道,这里的漕运总督是个老油条。见傅恒年轻,摆了宴席请他看戏,席间绝口不提钱粮的事。傅恒也不着急,第二天一早带着人直奔粮仓。粮仓的门刚打开,一股霉味就涌了出来,可他蹲下身捻起一把“霉米”,忽然笑了:“这米看着霉,芯子倒是白的。” 原来那些所谓的“损耗粮”,根本没坏。漕运官把好粮藏起来,用陈米充数报损耗,再把好粮偷偷卖给粮商。傅恒让人把粮仓里的“霉米”全倒出来,筛出好粮装了二十多船,又拿着粮商的账簿——那是他让人连夜从粮商家里搜出来的,上面记着每次从漕运官手里买粮的数量和价钱。 漕运总督见了账簿,脸都白了。傅恒没按常理出牌,既没把人押解回京,也没喊打喊杀,只是说:“把贪墨的粮食折算成银子还回来,我就当没看见这账本。”他心里清楚,真要深究下去,牵连太多人,反倒误了正事。 这一招竟出奇地管用。半个月后,淮安漕运就补交了五十万两银子。消息传回京城,户部的老吏们开始坐不住了。他们发现这个年轻的侍郎不光敢查,还懂分寸——查江西盐税时,他看出盐商和官吏勾结,却先让人算出合理的税额,再跟盐商说:“按这个数交,以后不用再给官吏塞孝敬,谁要是敢为难你们,直接报我的名字。” 不到半年,傅恒跑遍了大半个中国。从江南的漕运码头到西北的军粮仓库,他手里的账本记满了密密麻麻的批注,有的地方画着红圈,有的地方贴着小纸条——那是他让人抄录的当地物价。有次在河南查粮仓,他见仓管员冻得搓手,特意让人从京城捎来几匹棉布,说:“你们把粮食看紧了,也得顾着自个儿身子。” 一年后,傅恒把一本新账本呈给乾隆。上面写得明白:清退漕运损耗银一百二十万两,核减盐税浮收九十万两,追回地方虚报的赈灾款九十万两,加起来正好三百万两。朝堂上的议论声忽然就小了。那些曾经不屑的大臣们看着傅恒——他黑了瘦了,腰间的玉佩换成了普通的青金石,说话时带着各地的口音,再也没人说他是“纨绔”了。 其实傅恒能做成事,不光是有锐气。他知道自己是“外戚”,处处避嫌——乾隆想给他拨侍卫,他说“户部办事,人多了反倒碍眼”;同僚想给他送礼,他指着门上的字:“家父说过,咱家人不缺衣食,缺的是体面。”他还懂得借力,遇到老臣们熟悉的旧例,总会捧着茶去请教:“李大人在户部三十年,这事儿您肯定比我清楚。” 有人说傅恒运气好,赶上了乾隆想整顿吏治的时机。可真正见过他做事的人知道,那些补回来的银子,是他在银库熬了多少个通宵算出来的,是他在驿站啃着干饼子跑出来的。所谓的“裙带关系”,不过是个起点,能不能站稳脚跟,终究还得看自己有没有真本事。 后来傅恒成了乾隆朝的重臣,平定准噶尔、经略金川,立下赫赫战功。但老辈人总说,他最让人佩服的,还是二十出头在户部那阵子——一个被所有人看不起的年轻人,凭着一股子认真劲儿,硬生生把泼在自己身上的“纨绔”标签,变成了实打实的功绩。