新中国成立后,毛主席想让刘伯承担任总参谋长,但是,刘伯承婉拒了,说:“总参谋长我已经当过四次了,总没有当好嘛,我还是去办学校,搞教育,当教书先生吧!”

1950年深秋,重庆的夜色中,一封来自北京的急电划破了西南军政委员会的宁静。电报的内容简单却沉重:中央军委命令刘伯承即刻进京,筹建中国人民解放军军事学院。电报上的字迹仿佛带着火药味,提醒着这位身经百战的元帅,新的战场已经铺开——不再是硝烟弥漫的阵地,而是讲台与书桌。可谁能想到,这位被毛主席亲自点名担任总参谋长的军事家,竟然主动推开了权力的巅峰,选择了一条无人问津的办学之路?他为何如此决绝?背后又藏着怎样的深意?

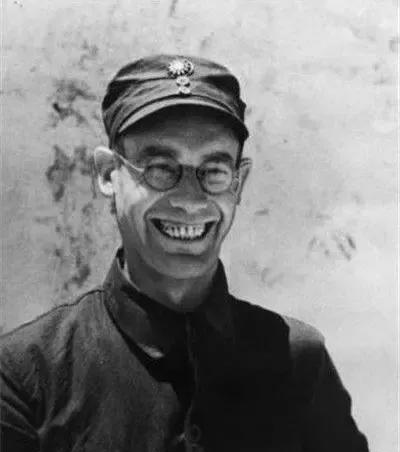

那是一个寒意初起的夜晚,刘伯承站在重庆的办公室里,桌上摊开的电报还未被灯光完全照亮。他推了推鼻梁上的眼镜,左眼因多年近视而微微眯起,右眼早已在护国战争中被炮火夺去。他低声念着电报的内容,嘴角却露出一丝笑意。总参谋长,这个全军瞩目的位置,对他来说并不陌生——从红军时期的参谋长到解放战争的指挥部,他已经四次站在这个岗位上,运筹帷幄,决胜千里。可这次,他却摇了摇头,对身边的秘书说:“总参谋长我当过四次,总没当好。我跑不动了,还是去办学校,当个教书先生吧!”

其实刘伯承的身体状况早已亮起红灯。右眼失明,左眼近视加重,头痛时常让他连文件都看不清。他深知,总参谋长需要眼明手快、亲临一线,而自己已年近六旬,身体不再适合这样的重担。更重要的是,他心中早已埋下一颗种子——早在1927年留学苏联伏龙芝军事学院时,他就见识过现代军事教育的威力。那里的课堂不仅教战术,更教如何用科学的方法打赢战争。他回国后,始终坚信:一支现代化军队,靠的不是一腔热血,而是训练有素的头脑。

1950年11月21日,刘伯承乘火车连夜赶到南京。寒风凛冽,他站在原国民党国防部大院的门口,望着破旧的建筑和杂草丛生的操场,心中却燃起一股热火。

1951年1月15日,军事学院在南京正式开学。成立典礼上,毛泽东亲笔题词:“努力学习,保卫国防。”朱德也题词:“为建设近代化的强大国防军而奋斗。”刘伯承单膝跪地,双手捧起军旗,低头轻吻旗角,这一幕让在场的所有人动容。他在讲话中直言:“军事学院的任务,是培养能指挥现代战争、熟悉各兵种协同作战的指挥员。我们要为国家准备好打赢未来战争的人才!”他的声音铿锵有力,却也带着一丝急迫——抗美援朝的战火正烈,时间不等人。

办学初期,困难接踵而至。学员大多是身经百战的将领,像杨得志这样的高级军官,战场上是好手,但在课堂上却对现代军事理论一知半解。教员更是捉襟见肘,教材几乎为零。刘伯承没有退缩,他亲自带头编写教材,翻译苏联军事著作,甚至连标点符号都要逐一校对。搜索资料显示,他主持编写的教材涵盖了陆、海、空三军及炮兵、装甲兵等技术兵种,从战略到战术,内容多达数百种。学院从最初的4个系扩展到12个系,学员人数从758人增加到3000多人。南京军事学院,逐渐成为解放军名副其实的“最高学府”。

刘伯承的办学之路并非一帆风顺。1951年6月,安徽临淮关镇的一场实兵演习,让他展现了铁腕治校的一面。演习前夕,气象预报说当天会有大雨,训练部门负责人建议推迟。刘伯承却斩钉截铁地说:“下雨怕什么?下炮弹也要演习!训练就是打仗,打仗还能挑天气?”演习当天,果然大雨滂沱,有人递给他一顶草帽,他却拒绝:“古代将领夏不张伞,冬不着裘,我们无产阶级军人怎能做不到?”他站在雨中,亲自指挥,学员和教员无不为之震动。

刘伯承的选择,表面看是放弃了总参谋长的显赫高位,实则是一场更长远的布局。1956年1月,毛泽东亲临军事学院视察,笑着对刘伯承说:“中央让你当院长,真是知人善任。”他还风趣地命令:“大将除外,从上将到少校,明年都跟我横渡长江!”这不仅是对刘伯承工作的肯定,更是对他办学理念的认可。

刘伯承没有在战场上止步,也没有在权力巅峰驻足。他选择了一条更艰难的路——用教育为新中国的国防播种。搜索补充资料显示,他主持军事学院期间,培养了包括5名上将、23名中将、24名少将在内的“将军班”,为解放军现代化建设奠定了人才基础。他的办学理念,至今仍在解放军院校体系中传承。从“游击战”一词的首译,到《军学》杂志的创办,刘伯承用智慧和坚持,书写了一段不朽的教育传奇。他的选择,不是退隐,而是另一种形式的冲锋——为未来的战争,培养了一支能打胜仗的“头脑军团”。