1986年,23岁女医护请假回家探亲,谁料,直到假期结束也没回医院,领导让她立即回来,她却回答:“哪怕开除我党籍,我也决不回去,除非抬我的尸体回去!

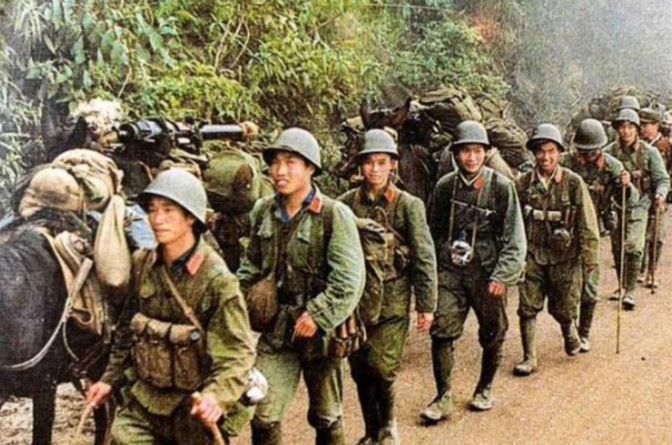

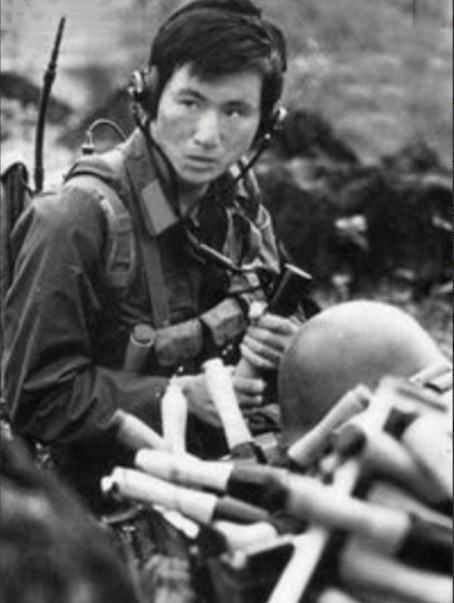

1986年4月,云南老山前线,炮火轰鸣,硝烟遮天。一列军用卡车在崎岖山路上颠簸,车厢里,一位身着白大褂的年轻女子紧握医药箱,目光坚定地望向前方。哨兵拦下她,要求出示通行证。她从口袋里掏出一枚手榴弹,套在手指上,平静地说:“这就是我的通行证。”

哨兵愣住了,空气仿佛凝固。这一幕的主角,是23岁的刘亚玲,一个让无数战士铭记一生的“战地女神”。她为何出现在这枪林弹雨之地?她又将如何改变无数人的命运?

刘亚玲,1963年出生于陕西西安,1984年从第四军医大学护校毕业。按常理,她本该在城市的大医院开启职业生涯,甚至有机会进入北京301医院,过上稳定体面的生活。然而,她的内心却被一本《南丁格尔传》点燃。

书中那位不顾家族反对、奔赴克里米亚战场的英国护士,成了她心中的灯塔。她在课堂上学到,中国军队在对越自卫反击战中,战伤死亡率高于一些发达国家,原因往往是前线急救不及时、后送环节不畅。这让她坐立难安:书本上的知识若不能救人,又有何用?

她七次上书领导,请求上前线,却次次被拒。领导们担心她的安全,认为一个年轻女护士在前线不仅危险,还可能“添乱”。1986年3月,刘亚玲终于找到机会——以探亲为名请假。她没有回西安的家,而是背起医药箱,登上了南下的火车,直奔老山前线。

医院发现她失踪,急发函件催她返回。她在回信中写道:“哪怕开除我的党籍,我也决不回去,除非抬我的尸体回去!”这句掷地有声的话,震慑了所有人,也点燃了她命运的转折点。

老山前线,喀斯特地貌的山地布满逼仄的“猫耳洞”,蛇虫鼠蚁肆虐,炮火随时可能吞噬生命。刘亚玲初到前线,面对的不是整洁的手术室,而是临时搭建的救护所,药品短缺,设备简陋,甚至连干净的纱布都捉襟见肘。

伤员被送来时,往往伤口已经感染,脓血混杂,呻吟声刺痛耳膜。她没有退缩,迅速投入抢救:清洗伤口、止血包扎、输液穿刺,每一个动作都争分夺秒。

1987年1月5日,一场激烈的拔点作战打响。刘亚玲不顾副团长阻拦,跟着战地录像员冲上前线。在通过敌方火力封锁区时,一枚弹片击中她的臀部。她咬紧牙关,躲在隐蔽处自行拔出弹片,简单处理后继续抢救伤员。那天,她和医务人员救下25名伤员,无一死亡。一位重伤员衣裤被炸碎,赤身露体,羞涩地拒绝包扎。

刘亚玲轻声安慰:“我都30岁了,是你大姐姐,怕啥?”其实,她才24岁。这份沉着与温暖,让伤员重燃生的希望。

三天后,她再次请战。敌炮猛烈轰击,弹片飞进救护所所在的山洞,她拖着受伤的身体,20多个小时不吃不喝,救护近40名伤员。战士们敬佩她的勇气,称她为“猫耳洞的南丁格尔”。她的名字传遍前线,甚至登上1986年8月24日的《解放军报》。然而,这份荣誉背后,是她一次次与死神擦肩的代价。一次,她被炮弹气浪掀倒,醒来后第一件事仍是检查伤员的输液管是否通畅。

战争结束后,刘亚玲返回第四军医大学深造,攻读临床医学,之后成为西京医院烧伤科和皮肤外科的主治医师。她本可在城市享受优渥生活,但2003年回乡探亲时,村支书的一席话再次点燃她的使命感:“亚玲,村里看病太难了,你能不能回来开个医院?”她毫不犹豫地答应了。2005年,她选择自主择业,放弃城市的高薪职位,回到西安市高桥乡东马坊村,自费创办了一所一级综合医院——丰京医院。

乡村医疗条件简陋,村民小病拖成大病的情况比比皆是。刘亚玲的医院虽小,却五脏俱全。她亲自采购药品,制定“用最便宜、最有效的药”的原则,有时甚至贴补自己的工资为贫困村民减免费用。一次,一位老人突发心梗,她连夜守在床边,调整药物剂量,直到老人脱离危险。村民们送来匾额:“老山前线一女神,战时忧国今忧民。”

2013年,中央电视台“寻找最美乡村医生”活动中,刘亚玲被评为全国十位“最美乡村医生”之一。

刘亚玲的故事,是一场从硝烟弥漫的战场到宁静乡村的逆行。她用行动诠释了医者的初心:无论环境多么恶劣,责任永远大于恐惧。她的选择并非为了成为英雄,而是源于对生命的敬畏和对使命的坚守。在老山前线,她挽救了数百名战士;在东马坊村,她守护了无数乡亲的健康。

她的故事还启示我们,医疗救援的意义远不止于技术本身。2020年初新冠疫情暴发时,刘亚玲组织生产抗疫物资,延续了她一贯的担当。据统计,中国乡村医生约占全国医务人员的40%,却服务着近一半的人口,他们的默默奉献,是基层医疗的基石。刘亚玲正是这群普通英雄的缩影,她的每一次选择,都在为这个世界增添一份温暖与希望。