关羽的失败与荆州的沦陷,并不意味着他全军覆没。虽然大多数武将死于战场或投降,几乎没有一个能够逃生,但有不少文官却设法返回了成都。比如马谡的四哥马良,在荆州失守后便逃回了蜀地,并且跟随刘备参与了伐吴的战役。正如史料所述:“先主败绩于夷陵,良亦遇害。”马良当时留在荆州辅佐关羽,史料中有明确记载:他曾给诸葛亮写信说:“闻雒城已拔,此天祚也。尊兄应期赞世,配业光国,魄兆见矣。”这是他在荆州时的书信,表明他深知关羽当时的困境以及自己的责任。

《三国志》里的记载简练,陈寿作为历史学家虽已经降魏,后归晋,但他对刘备政权的评价极为冷淡,甚至将蜀汉政权称为“蜀”。他的史笔可能有些偏颇,因此我们还是来看看《三国演义》中的细节吧,大家都知道,小说描写得更为生动和具体。在荆州局势恶化后,关羽撤至麦城,几乎已经临近益州势力的边缘,因此他派遣廖化从重围中突围,前去上庸找刘封求援。

廖化在关平的掩护下,成功突围来到上庸。刘封和孟达早已得知关羽败北的消息,然而他们以三郡局势动荡为由拒绝增兵援救,最终关羽在临沮的路上被俘。关羽的失败,多数归因于糜芳、傅士仁、刘封和孟达的行为,尤其是糜芳和傅士仁投降,以及刘封和孟达的袖手旁观,似乎断送了关羽的生路。

但也有另一种看法,认为关羽原本有机会突围回到成都。按照一些历史记载,他选择了固守麦城,采纳了赵累的建议,认为只要等刘封和孟达的援兵,局势就能得到扭转。但这一决策却导致了关羽错失了最佳的突围时机,赵累似乎成了关羽最终被困的“背锅侠”。虽然赵累已经阵亡,但他当时在危急时刻也曾表现出一定的勇气,不能全然责怪他。

关羽被俘的地点在临沮,这一事件的记载在史书和小说中如出一辙,然而这里也有一个疑问:当时马超被刘备任命为左将军,似乎他也管辖临沮一带。那么,关羽难道是在马超的防区内被东吴伏兵抓获吗?其实,东吴大将朱然和潘璋都参与了对关羽的埋伏。这些吴兵潜伏在马超的防区,但事后刘备并没有责怪马超,只是杀了刘封一个人,事情似乎有些不对劲。

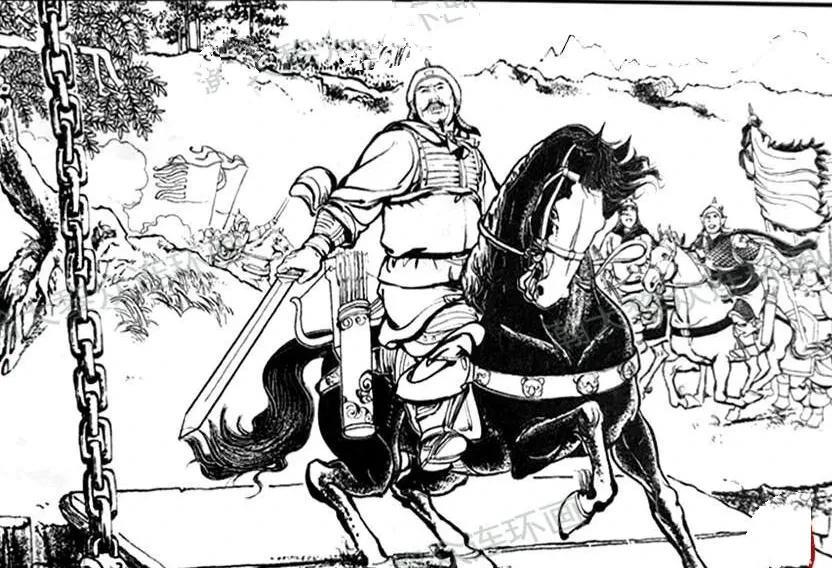

然而,我们今天要讨论的并不是这些复杂的政治与军事问题,而是一个更简单的疑问:当时的关羽,以万马军中斩颜良的英雄之姿,若真想逃脱,东吴的将领又怎能拦得住他?关羽的武勇,整个三国时期少有敌手,连曹操麾下的徐晃与他激战八十回合未分胜负。而关羽如果拼尽全力,凭借赤兔马和青龙偃月刀,应该能够成功突破重围。

有些人认为,关羽自视身份,不屑亲自求援,坐等刘封和孟达来解围。可是这一点也不合理,关羽在麦城仅有五六百人,且大多身负伤势,能撑多久?刘封和孟达即使拼死前来,能带来多少兵力?关羽怎么可能在如此困境中不亲自行动,单凭等待救兵来临,显然是非常不现实的。

此外,关羽熟知兵法,尤其是《孙子兵法》,他应该清楚局势的复杂与危险。在麦城困守时,他采纳了赵累的建议,认为只要刘封和孟达的援兵赶到,问题就能得到解决。赵累的提议或许代表了关羽内心的挣扎,特别是对荆州失守的懊悔和对诸葛亮的极度信任——他相信,失去荆州后,诸葛亮会帮助自己重振旗鼓。

然而,事与愿违,刘封和孟达的援兵迟迟未到,西川那边也没有任何反应。临沮都督马超似乎对此也不闻不问,关羽最终不得不开始突围,但此时的机会已经错过。东吴则精心布置了陷阱,甚至摸清了关羽的逃跑路线,最终将他困死在了临沮小路。

曹操和孙权的出动本意并非要全力剿灭关羽,而是期待两方长期消耗。曹操将大军布置在摩陂,以期坐收渔利。刘备和诸葛亮似乎对荆州的战事并不重视,他们更多的精力放在了西川的经济发展上,反而让关羽深感失望。

最终,关羽内无粮草,外无救兵,在极度困顿中只得突围。赤兔马早已疲惫不堪,青龙偃月刀也举不起。面对东吴的追兵,关羽再也无法与之抗衡,最终在临沮小路上落败,成为历史上一个巨大的悲剧。关羽的失败,留下了无数疑问:如果他没有听从赵累的建议,是否能成功突围?如果他从荆州归来,刘备又会如何对待这位曾经的名将?这些问题,也许永远都无法得到解答。

逍遥葛葛

廖化降吴后逃回的。