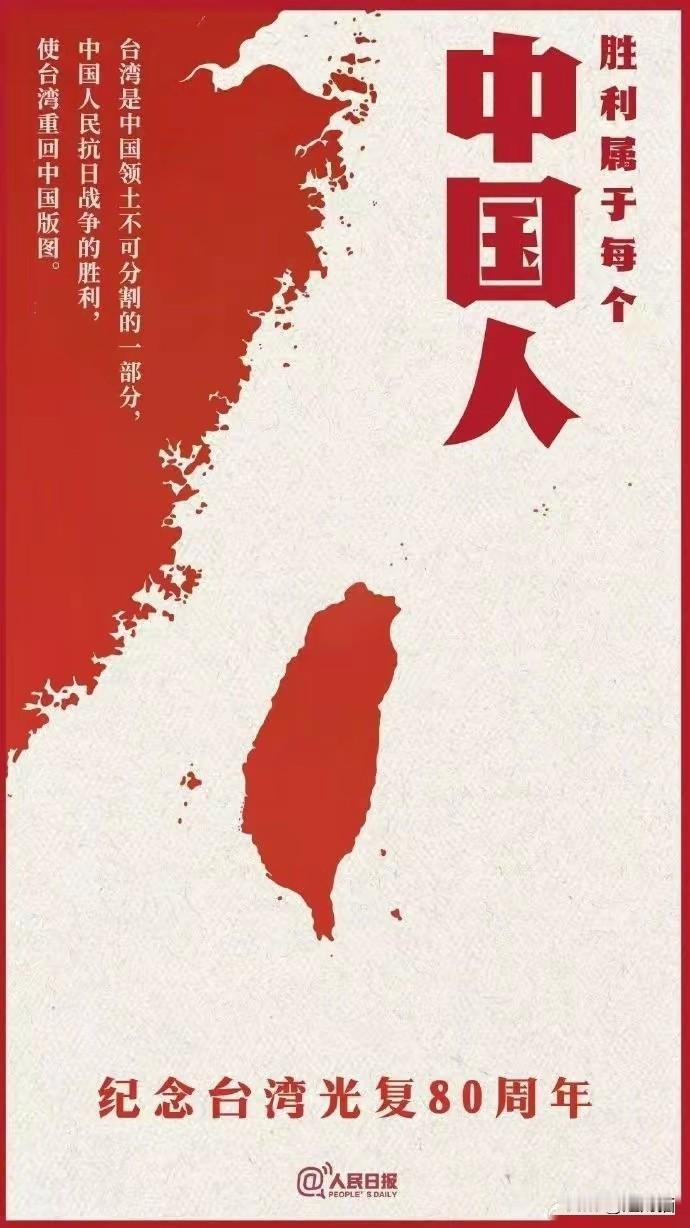

以理性与远见擘画台湾回归后的发展蓝图 在台湾光复80周年这日子里,台湾当局领导人赖清德发表了对大陆挑衅意味很浓文章。我一直认为,祖国统一,需要赖清德这样的人,越是这种货,越是统一到来的更快。 其实大家都知道这一天不远了,军事、法律、经济、文化的绞索一点点在收紧。我一直认为我们这边的研究者,需要加紧研究未来台湾的发展,定位、重要产业、治理的方式,要抓些人,杀哪些人,对于军队、司法系统、警察系统要怎么处理。 我一直认为,要把台湾建设成一个大花园,在旅游、生态养殖、农业等产业要下大功夫,应该西迁500-800万人口到新疆,为中国大西北发展做出贡献,要迁300-500万人进台湾,对台湾的基础设施进行大规模重建,建设环台湾高铁系统、建设两条台湾海底隧道。 我还有一个构想,就是把台湾各个城市都用地铁串起来,建设第一个所有城市用地铁串连的地下交通系统。 为了保证台湾的环境和空气质量,台湾的发电系统全部拆除,由大陆供应电力,工业制造这些也就不要了,相关的企业可以迁至大陆,相关的人也可以迁至大陆。 解放台湾,重建台湾,这将是中国未来发展一个很大的建设增长点。 祖国统一是顺应历史潮流的正义之举,回归后的治理核心是“依法治台”,而非简单的惩戒。对于极少数顽固坚持“台独”分裂立场、危害国家主权与领土完整的分子,会依据法律予以公正处理;但对广大台湾同胞,始终坚持“一视同仁、同等对待”,保障他们的合法权益,这才是实现两岸长治久安的根本前提。 谈及台湾未来的发展,“建设大花园”的思路值得肯定,但人口迁移与产业调整需要更科学的考量。台湾当前约2300万人口,500-800万的西迁规模远超实际需求与社会承载能力——新疆近年来虽在积极承接产业与人口,但更注重“自愿迁移、精准匹配”,比如引导有农业技术、工商业经验的人才前往,而非大规模人口流动。反观台湾本土,300-500万人口的迁入也需循序渐进,应优先鼓励大陆与台湾有紧密经贸、文化联系的群体落地,避免对当地社会结构造成冲击。 基础设施建设确实是台湾回归后的重要发力点,但规划要兼顾实际需求与经济效益。环台湾高铁系统与海底隧道的构想具有战略价值——早在2017年,大陆相关部门就已启动台湾海峡通道的前期研究,其中北线方案(福州至台北)因地质条件相对稳定、距离较短(约130公里),被认为是优先选项。不过“所有城市用地铁串联”的想法需理性看待:台湾多山地地形,中南部部分城市人口密度较低(如嘉义市常住人口仅27万),地铁建设运营成本高、利用率低,不如先完善城际铁路与高速公路网络,再根据城市发展需求逐步推进地下交通。 至于能源与产业布局,“全部拆除台湾发电系统”的提议不够周全。台湾目前电力结构中,天然气、煤炭发电占比超70%,可再生能源仅占5%左右,确实需要优化,但“一刀切”拆除会导致短期电力供应中断,影响民生与经济。更可行的路径是“分步替代”:先通过海底电缆加强两岸电力联网,将大陆的清洁能源(如福建的核电、浙江的风电)引入台湾;同时保留台湾本土的可再生能源项目(如台东的太阳能、澎湖的海上风电),逐步降低化石能源依赖。而工业制造产业也不应“全盘外迁”,台湾的半导体、精密机械等产业具有全球竞争力,可通过两岸产业融合,将研发、制造环节与大陆产业链深度对接,既保留产业优势,又推动台湾经济转型升级。 说到底,台湾回归后的发展,核心是“两岸协同、互利共赢”。我们既要看到统一带来的历史机遇,也要以务实、理性的态度规划每一项举措——无论是基础设施建设还是产业调整,都要尊重台湾的历史文化、社会结构与民生需求,让台湾同胞在统一进程中真正受益,让“两岸一家亲”从理念变为实实在在的生活体验。毕竟,建设一个繁荣、稳定、宜居的台湾,才是全体中华儿女共同的期待。