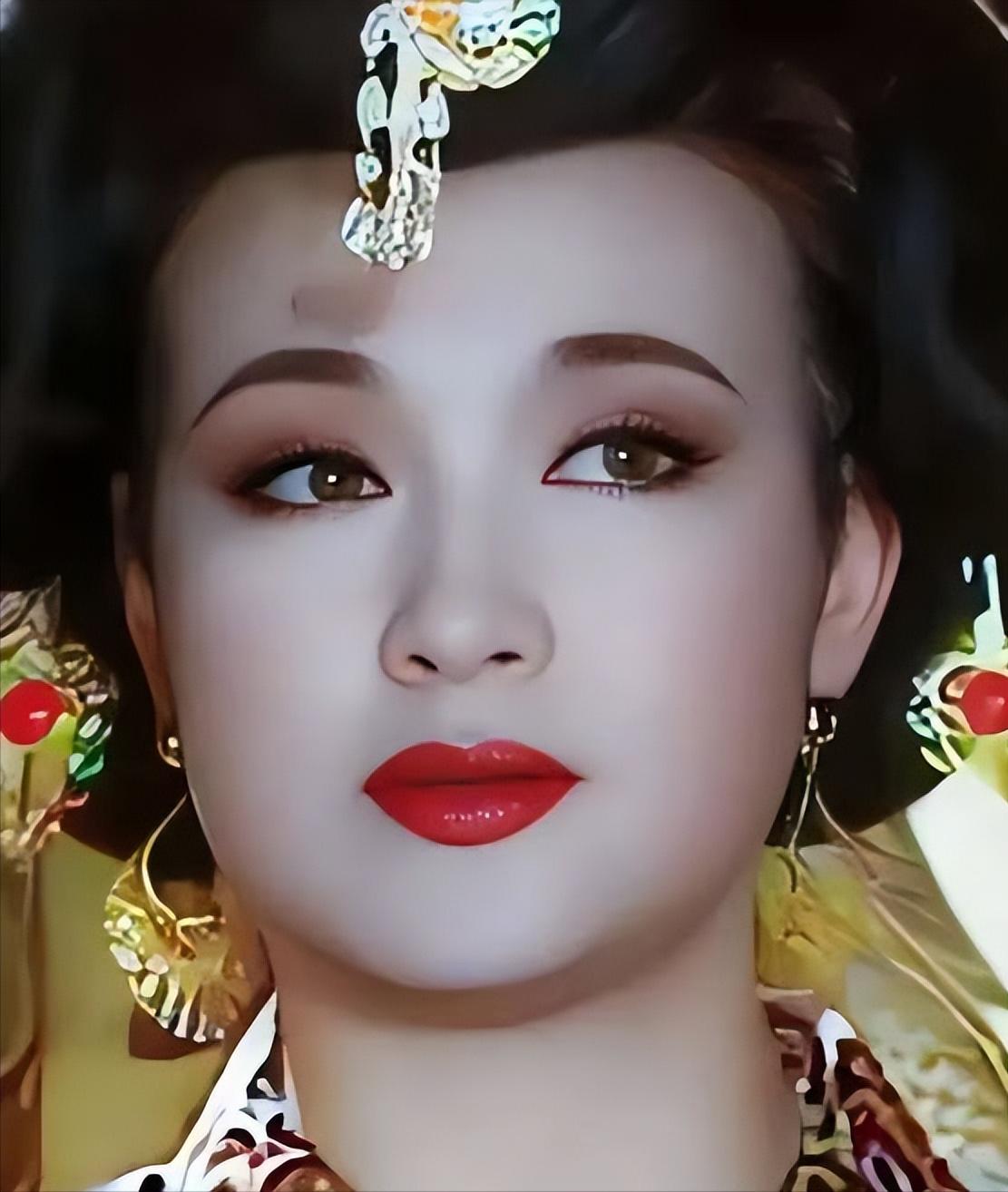

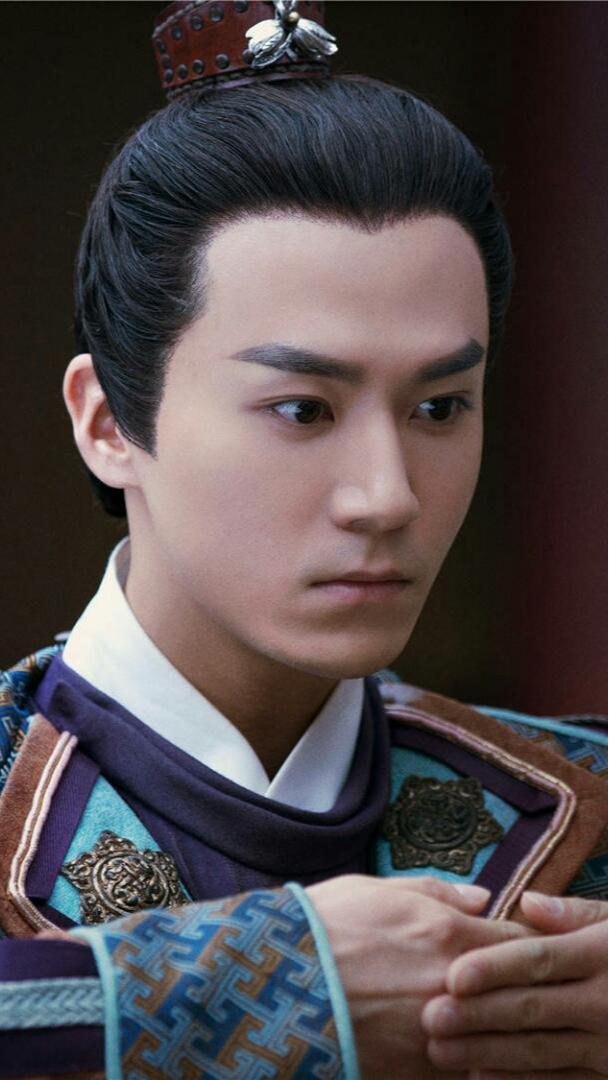

公元 695 年,71 岁的武则天宠幸完 42 岁的沈南璆,猛地将锦被扫落在地,厉声骂道:“没用的东西!” 公元695年冬夜,洛阳宫灯未息,71岁的武则天刚刚宠幸完42岁的沈南璆,轻叹一声,本该是温存话别的时刻,却猛地将锦被扫落在地,厉声骂道:“没用的东西!” 那一刻,紫宸殿内冷如冰窖,沈南璆跪地不敢抬头,手还残留着未献完的诗稿,指尖微颤。 这是一个权力巅峰的女人,在深夜里爆发的愤怒,也是一个读书人,站在权力面前,瞬间跌入深渊的起点。 这一年,武则天已经称帝第三年,改国号为“周”,大周王朝在她手中如她意志般运转。 她可以一言定宰相生死,可以让无字碑立于乾陵,昭示天下:功过自有后人评说。 但在那个冬夜,她卸下朝堂的铁血,坐在寝宫的梳妆镜前,镜中映出鬓边新添的白发,这一切,她不想让沈南璆看到。 她的独孤与空虚,远比外界想象得更深。 退朝后,她常常对着空旷的殿宇发呆,宫人不敢打扰,她只身一人,手中把玩前朝旧事,又命太监去召“能言诗文者”入宫解闷。 她要的不只是陪伴,更是一种能与她“对话”的人,沈南璆,就是在这样的背景下,被推上了那张锦榻。 沈南璆原是吴兴一带的书生,出身寒门,靠着讲《论语》和几句清淡雅致的诗句:“松风穿竹坞,月影落琴台”,被推举入宫。 那是693年,他才四十出头,神情清瘦,气质内敛,颇有儒雅之风,最初,他只是“内供奉”,名义上是陪皇帝读书,实则是为武则天消遣时光。 他小心翼翼地活着,写诗先抄古人,话语不过三句,宴席上只饮不语,他知道这不是书院,也不是讲堂,这是紫宸殿,是女人称帝的宫廷。他不敢有丝毫轻慢。 但人终究是会放松的。 一次宴席上,酒至微醺,他即兴吟了句:“金阶倚月听君语,玉殿挑灯伴圣眠。” 本是情意绵绵之句,被宫中掌事的张昌宗听去,悄悄传至武则天耳边,张昌宗早已心怀不满,沈南璆才进宫两年,就频频受宠。 他在武则天耳边轻描淡写地说了句:“这沈南璆,倒是敢写。” 武则天听后没有表情,只让人将那首《宫词》收起,随手放进了书案下层。 这一夜的爆发,其实早已埋伏。 公元695年腊月初十,沈南璆带着新作诗稿进寝宫,他精心打磨许久,想着借这首诗更进一步。 武则天正卸妆,鬓边一缕白发垂下,沈南璆的眼神一滞,那一瞬间的惊恐,被武则天尽收眼底。 他的手微微发抖,诗稿递得不稳,差点跌落。 她冷笑,接过诗稿,却未展开看,随即猛地一挥手,将锦被扫落——“没用的东西!” 这一句话,不是骂他的能力,而是骂他的畏惧,她要的,不是一个惧怕她的男人,她要的,是一个可以不在意她白发、敢于直视她、陪她说话到天亮的人。 但沈南璆不是,他眼神中的怯意,像针一样,扎透她的心。 武则天愤怒之下,立即命人押走白马寺的僧人——沈南璆曾常往白马寺,与几位僧人结诗友之交。 她要告诉他,哪怕你言行无失,哪怕你只是害怕,我也可以让你身边的人,为你承担代价。 这是赤裸裸的权力施压,也是她情绪的泄口。 沈南璆明白,自己不再安全,他不再奢望留在宫中,只想远离这座让人窒息的皇城,于是他递交奏折,请求外放岭南。 武则天只批了一个字:“准。”连面都没再见。 出宫那天,他穿着旧官服,从神都东门出城,风卷起黄尘,他没有回头,宫墙已远,他却像个失魂的人。 岭南生活恶劣,湿热瘴气成灾,他染上咳疾,整日咳血,诗风也随之颓唐。 他写:“瘴烟侵病骨,蛮雨打愁肠。” 昔日才华横溢,如今字句都带着霉气,他已经不再是那个吟咏“松风穿竹”的翩翩书生,而是一个被权力磨损殆尽的废人。 一年后,696年,他才被赦回京城,不再担任任何实职,只在旧吏部中做些抄写工作。 705年正月,武则天病重,张易之、张昌宗被杀,太子李显复位,武则天在长安神都宫中驾崩。 消息传到沈南璆耳里,他只是沉默,几天后,他咳血而亡,死时无人问津,诗稿散佚,仅留下一句:“荣华不耐久,恩宠是浮尘。” 史官对他的记载只有寥寥数行,他曾被皇帝宠幸,也曾被一纸手令放逐岭南,最后归于无声。 他不是历史舞台的主角,但他经历的,是许多“入宫者”的宿命。 武则天的无字碑,至今仍立于乾陵,上无一字,下无一评。 她用沉默抵抗后人评说,也用这块碑,宣告一种不愿被定义的复杂。 而沈南璆,则是这块碑下最无声的一笔,他不是奸臣,不是英雄,也不是小人,他只是一个在权力与情感交错中,被扯裂的人。 他的失败,不是因为无才,而是因为太“人”。 人性,在权力面前,如履薄冰,你以为可以靠才情站稳脚跟,却不知真正动摇你位置的,是你眼神中那一丝不小心泄露的恐惧。 也许这就是历史的真实面目:它不在乎你曾有多少才华,只看你有没有看透那张锦被下,藏着怎样的锋芒。 主要信源:徐昌龄——《如意君传》