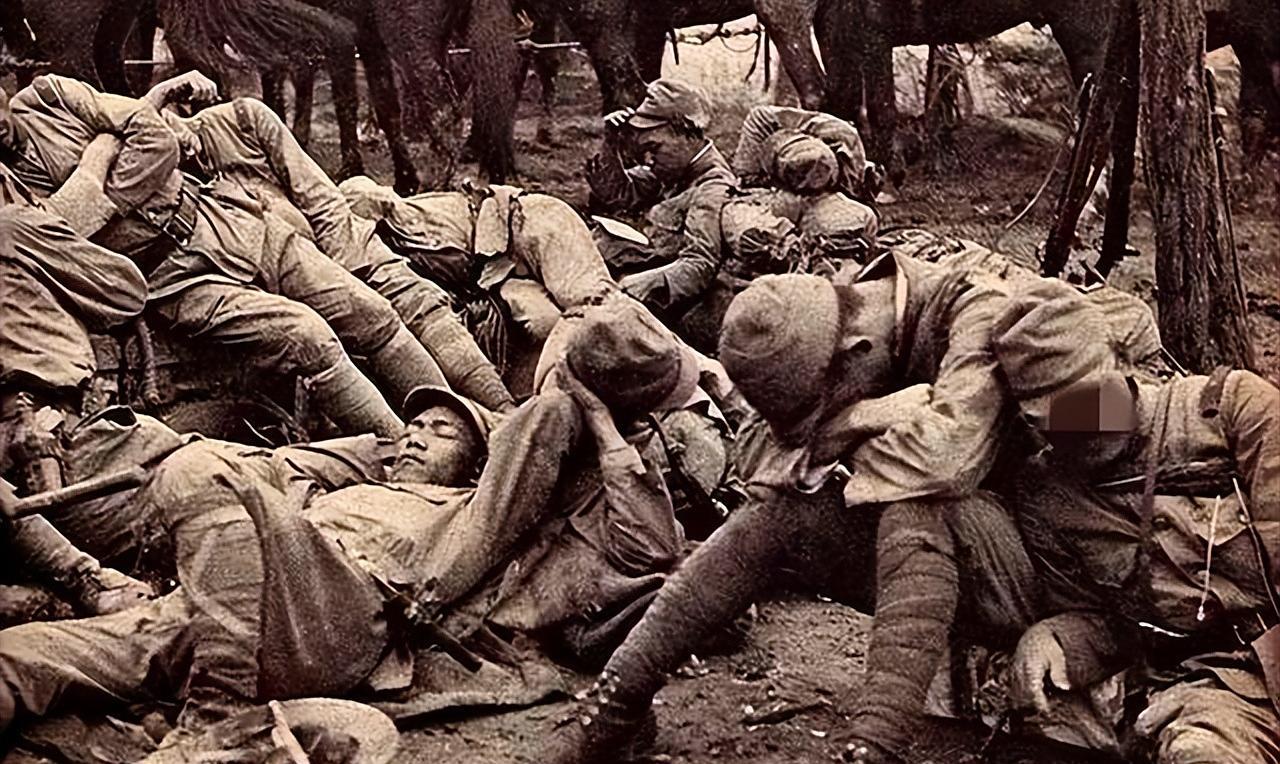

抗美援朝战争中,志愿军战士宋惠国误入敌营,情急之下,他抢了一辆卡车驶出营地,谁知车上竟坐着25名荷枪实弹的美国兵! 1950年10月,第38军作为首批入朝作战的部队,刚踏上朝鲜战场就面临一个棘手问题,后勤物资供应线拉得太长,前线急需的粮食、弹药很难及时送上去。 为解决这个难题,部队决定把各师团原本分散的汽车排集中起来,扩编成一个汽车团,归军后勤部直接管,专门负责物资运输。 可这条运输线从一开始就没太平过,美军为了切断志愿军的后路,搞起了“绞杀战”,飞机不分白天黑夜在天上巡逻,只要看见志愿军的汽车,上来就是扫射加投弹。 战士们编了段顺口溜形容当时的处境:“空中点灯、地上撒钉、路上炸坑、专打汽车兵”。 这话一点不夸张,白天大家得把汽车藏得严严实实,人躲在山坡的丛林里,有时候敌机飞得特别低,连驾驶员的头盔都能看清,那股张狂让人攥紧拳头。 到了晚上出发,美军又会投下照明弹,把整条路照得跟白天一样亮,运输全程都像在“光天化日”下暴露着。 汽车团二营五连的司机宋惠国,就是在这样的环境里执行任务。 有一回,他奉命从军需库送一车高粱米到前线,高粱米是前线战士的口粮,耽误不得。 可那天夜里天太黑,车速不敢开快,快到敌人封锁线的时候,他和战友不小心走错了路,更倒霉的是,汽车后轮一下子陷进了弹坑里,怎么推都动不了。 就在两人急得冒冷汗的时候,一辆美军的军车开了过来,从驾驶室里跳下来两个美国兵,大概是天黑看不清楚,居然把宋惠国的车当成了自己人的车,还打着手势比划,教他们怎么调车才能把轮子弄出来。 宋惠国和战友对视一眼,瞬间有了主意,他们趁着夜色,从车左侧的黑暗处悄悄下了车,又趁着那两个美国兵注意力全在“调车”上,飞快钻进了美军军车的驾驶室。 宋惠国一把握紧方向盘,猛踩油门,车子一下子冲了出去,还把那两个没反应过来的美国兵撞倒在地,两人就这么驾着美军的车往营地赶。 等天快亮的时候回到汽车团,宋惠国掀开美军军车的大篷布,当场傻了眼:车里全是东倒西歪、还在熟睡的美国兵! 宋惠国就这样不费一枪一弹,俘虏了25名美国大兵! 一车高粱米,换回了一车美国兵,这事儿很快在志愿军里传成了佳话。 后来还传到国内,有人把它编成了节目、写成了文学作品,成了那段岁月里特别提气的一段传奇。 宋惠国这趟运输任务,看着像个充满巧合的故事,但往深了挖,能看清志愿军后勤战线的真实模样。 很多人提起抗美援朝,首先想到的是前线冲锋陷阵的战士,可像宋惠国这样的汽车兵,是后勤线上的“隐形靠山”。 那时候前线战士能不能吃饱饭、能不能及时拿到弹药,全靠这些汽车兵在枪林弹雨里穿梭。 美军搞“绞杀战”,就是想断了志愿军的“粮草道”,让前线不战自乱,可宋惠国他们这些人,硬是把这条运输线撑了起来。 宋惠国的角色看着普通,却是“粮草先行”的实际执行者。 往大了说,他的方向盘连着前线的战斗力,少一趟运输,前线可能就多一分危险,这种“不起眼”的重要性,比很多人想的更关键。 而且宋惠国的勇敢也不是“蛮干”。 他敢接夜间运输的任务,就知道路上有照明弹、有飞机扫射,随时可能出事,可他没推托,因为他知道高粱米等着送前线,战士们等着吃饭。 这种勇敢,不是不怕死,是知道自己的使命比个人安危更重,是把“送物资”的任务刻在了心里,所以才敢在刀尖上找机会。 历史书里的大人物写着时代的走向,可像宋惠国这样的小人物,用一次勇敢的行动、一个机智的判断,把民族的精神刻进了每一段传奇里。 他们没站在聚光灯下,却用自己的方式,撑起了一场伟大的战争。