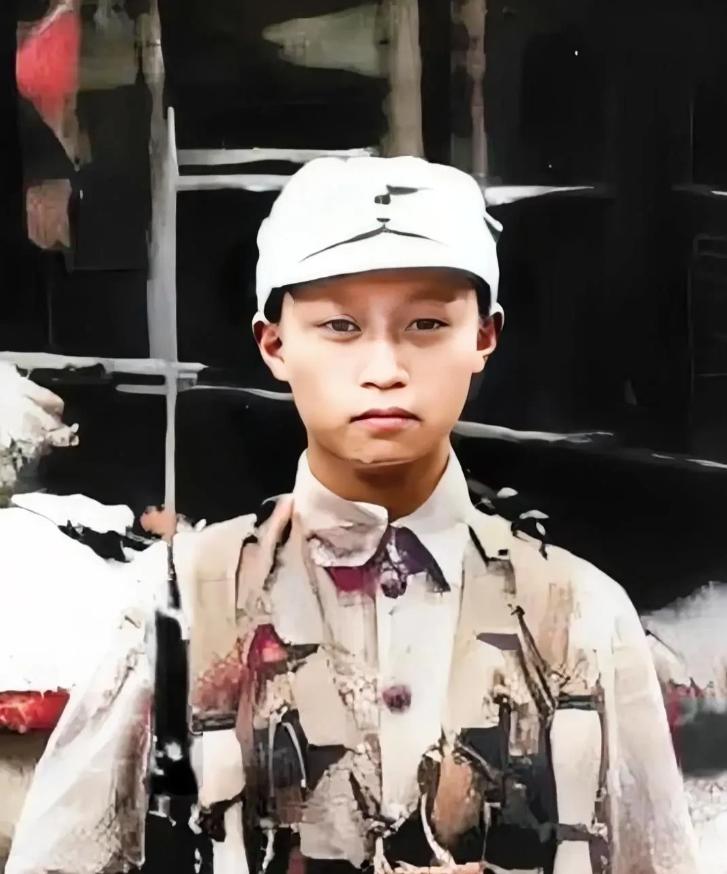

1949年,荆门战役中,国军军长被包围,可他却放弃了突围的机会,部下不理解,他解释:“我刚娶了一个20岁的姑娘,还不能死!” 这位军长,名叫方靖。1900年,方靖出生在江苏江都一个穷得叮当响的家庭,爹妈走得早,是大哥大嫂一口饭一口粥把他拉扯大的。读了三年书,就被送到酱油铺当学徒。 那年头的小学徒,日子比黄连还苦。挨打挨骂是家常便饭。方靖这小个子,骨子里却有股犟劲。干了一年,受不了那份窝囊气,跑了。去哪?上海。可大上海人才济济,谁会多看一个穷小子一眼?走投无路,他干了当时很多穷苦人唯一的出路——当兵。 一个十几岁的娃,把命往军营里一撂,图啥?就图一口饱饭,一个渺茫的“出人头地”的机会。 1920年,他入了伍。因为读过几年书,在那个普遍是文盲的军队里,他简直就是“秀才”级别的人物。脑子活,人也肯拼,很快就从一个大头兵,干到了排长、连长。他这人打仗有个特点,不要命。别人往后缩,他往前冲。就凭着这股狠劲,他一路爬了上去。 后来,他抓住了改变命运的关键一跃——考进了黄埔军校潮州分校。这下可了不得,镀了金,算是从“杂牌”正式跨入了老蒋的“中央军”体系。 从北伐、中原大战,到抗日战争中的淞沪会战、武汉会战,哪场硬仗他几乎都没落下。枪林弹雨里滚出来,他脸上的麻子越来越多,官也越做越大,最后坐上了79军中将军长的位子。据说,老蒋曾经六次单独召见他,这在当时可是极大的荣耀,他也因此被称为“嫡系中的嫡系,亲信中的亲信”。 看到这,你可能明白了。对方靖来说,“党国”就是蒋校长,为校长尽忠,是他前半辈子刻在骨子里的信念。 1949年2月的荆门,此时的79军,被解放军四野团团包围,上天无路,入地无门。方靖心里清楚,大势已去,回天乏术了。作为老蒋的铁杆心腹,他脑子里只剩下一个念头:为党国尽忠,为校长成仁。 他甚至有点“期盼”解放军战士能给他一枪,来个痛快的。可解放军的战术是要活捉,优待俘虏。 眼看逃不掉,也死不成,方靖决定自己了断。他拔出腰间那把跟了他多年的佩枪,对准了自己的太阳穴。 就在他手指即将扣下扳机的那一刻,时间仿佛静止了。 他脑子里没有闪过什么“党国大业”,也没有浮现蒋校长的面容,而是一个巧笑嫣然的年轻姑娘的脸——他刚娶过门不久的妻子,才20岁。 战争年代的爱情,总是仓促又真挚。一个年近半百、满脸麻子的矮个子将军,娶了一位风华正茂的年轻妻子。他答应过她,要带她过安稳日子,要陪她看遍这山河。元宵节的汤圆还等着他回家一起吃,他怎么能就这么死了? 就在这犹豫的刹那,身边的中校参谋一把夺下了他的枪,喊道:“钧座!我们尽力了!事到如今,你还为谁殉职呢?” 这个问题像一道闪电,劈开了方靖脑中的混沌。所谓的“党国”,已经风雨飘摇,高官们忙着往台湾运黄金,谁又真正在乎一个前线军长的生死? 他一下子瘫坐在地上,那股硬撑了几十年的“忠勇”之气,就这么散了。 当了俘虏,方靖一开始是恐惧的。他怕的不是解放军,而是怕自己的部下在背后打他黑枪,骂他“孬种”。可他没想到,解放军战士把他围在中间保护了起来。晚上,敌工部的干部看他没被子,竟然邀请他同榻而眠。 这种连做梦都想不到的待遇,让方靖百感交集。他第一次感觉到,对面这支军队,不是青面獠牙的“共匪”,而是一群有温度的人。 之后,他被送往北京的功德林战犯管理所改造。 在这里,昔日的将军们没了军衔和警卫,都成了普通的“学员”。方靖有个心病,就是他那张麻子脸。他最忌讳别人说带“麻”字的词。说来也巧,大家好像都心照不宣,食堂做芝麻饼,师傅就喊“吃带籽儿的饼”;缝衣服要用麻线,也改口叫“粗线”。 这种不动声色的尊重,比任何长篇大论的说教都更能触动人心。方靖紧绷的心,慢慢松弛下来。他开始反思自己的一生,那些打过的仗,那些为了虚名而牺牲的士兵。 他不再是那个一心尽忠的“方军长”,而是一个重新审视自己人生的普通人,方靖。 1966年,方靖被特赦。 走出高墙,外面的世界已经换了人间。他没有被社会抛弃,反而因为他特殊的经历,被安排到全国政协文史资料研究委员会当专员。 这工作,简直是为他量身定做的。 从一个创造历史的人,变成了一个记录历史的人。他每天的工作,就是伏在案头,整理和审校那些他亲身参与过的战役资料。 他写的每一个字,都带着硝烟的味道,都浸着鲜血的印记。他不再为某一方的立场辩护,而是努力还原历史的真相。因为他知道,这些是人命堆出来的,错不得。 晚年的方靖,和儿孙们生活在北京,过上了四世同堂的幸福生活。他曾是全国政协委员,开会时,和昔日的对手——解放军的将军们坐在一起,心平气和地讨论问题。 1990年,方靖去世,享年90岁。