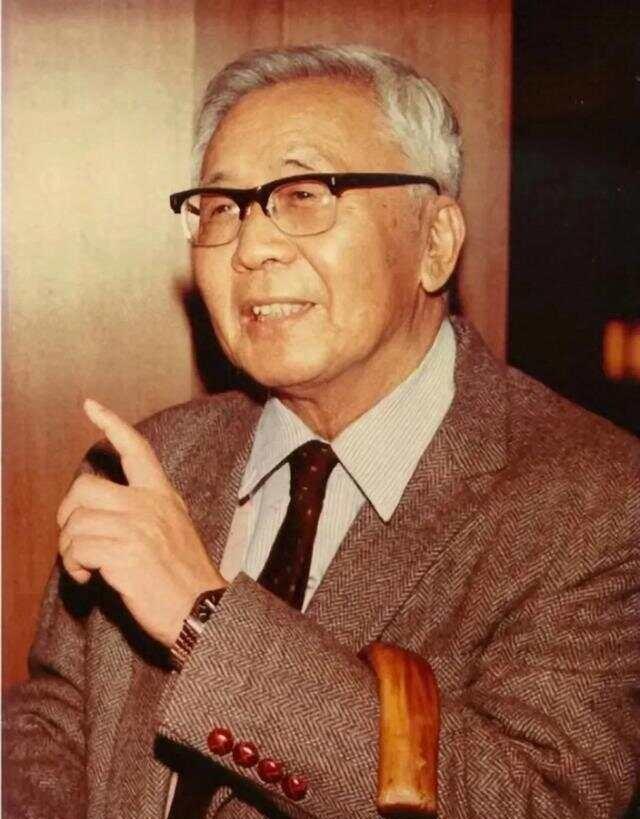

1943年,华罗庚见到几个月都没破出日军密码的俞大维,惊讶的说:“你这哈佛高材生也解不出来?” 哈佛博士、兵工署署长遇到解不开的日军密码,求助于自学成才的数学家。这句看似玩笑的话背后,藏着抗战时期最惊心动魄的智力较量。一个夜晚的破译工作,可能改变了整场战争的走向。 华罗庚1910年11月12日出生于江苏省金坛县,家里开着一个小杂货铺。这个普通商人家的孩子,从小就对数字有种说不出的迷恋。华罗庚童年时就读于金坛仁劬小学。1922年,华罗庚进入金坛县立初级中学,1925年毕业。因为家里穷,他只能到上海的职业学校学会计,可没读完又得回家帮忙看店。 1929年那场伤寒病差点要了华罗庚的命,虽然保住了性命,左腿却落下了残疾。别人觉得这孩子完了,可华罗庚偏不信这个邪。他拄着拐杖照样钻研数学,白天招呼客人,晚上就在昏暗的油灯下演算题目。1929年12月,华罗庚在《科学》杂志第14卷第14期上发表《施图姆定理之研究》,这篇论文让学术界刮目相看。 1930年在《科学》上发表了关于代数方程式解法的文章,被邀到清华大学工作。当时清华大学数学系主任熊庆来看到这篇论文,立马派人去金坛把华罗庚接到了北京。一个只有初中文凭的乡下青年,就这样走进了中国最高学府的大门。 华罗庚在清华的日子过得很充实。他先是在图书馆工作,后来当上了助教。1936年作为访问学者去英国剑桥大学工作,在那里的两年让他接触到了世界最前沿的数学理论。抗战爆发后,华罗庚毅然回国,在西南联大教书,条件虽然艰苦,但他从未放弃过学术研究。 再说俞大维,这位1897年出生的浙江绍兴人可不简单。时任兵工署署长的俞大维是美国哈佛大学博士,在哲学和数理逻辑方面造诣极深。他负责军队的装备和情报工作,平时处理各种军事密码都不在话下。可是1943年这次不一样了,日军搞出了一套特别复杂的加密方法,俞大维带着整个团队研究了好几个月,愣是一点头绪都没有。 1943年,当时的国民政府听说美国研制出了原子弹,打算组团到美国考察。正式组团之前,邀请部分科学家和情治系统特工到庐山进行”集训”,研判中国制造原子弹的可能性。华罗庚也在受邀名单里。 俞大维听说华罗庚也在庐山,特赶到住地拜访,谈话之间说到破译日军密码的困扰,已经研究好几个月了,仍然一筹莫展。当俞大维把那份密码拿出来的时候,华罗庚看了一眼就说:“你这哈佛高材生也解不出来?”这话听起来像是开玩笑,但华罗庚确实有些意外,毕竟俞大维的数学功底在国内也是数一数二的。 俞大维恳请华罗庚能够助一臂之力,凭着一份拳拳的爱国心和对数学的强烈兴趣,华罗庚当即应允并连夜开始破译。那个夜晚对华罗庚来说注定不平凡。他在房间里埋头苦干,运用矩阵理论和群论的方法分析密码规律。一张张草稿纸被写满,废纸篓很快就堆了起来。 经过整整一夜的紧张工作,华罗庚终于找到了破解的关键。这个密码确实很复杂,用的是高等数学中的函数变换,但华罗庚的数学功底够深,硬是把它给破了出来。当他看到破译出来的内容时,也吓了一跳——原来是日军准备轰炸昆明和重庆的详细计划。 这份情报的价值无法估量。中国军方立即根据情报调整了防务,紧急疏散了重点区域的民众,还调来了战斗机准备迎战。后来日军的空袭确实来了,但因为有了提前预警,损失大大减少,很多人的命都保住了。 华罗庚这次破译密码的成功,不仅体现了他过人的数学天赋,更显示了知识分子在国家危难时刻的责任担当。那句”你这哈佛高材生也解不出来?“虽然听起来像是调侃,但背后反映的是中国学者的自信和实力。 抗战胜利后,华罗庚的人生进入了新的阶段。1946年他去了美国,在普林斯顿和伊利诺伊大学担任教授。1950年新中国成立后,他放弃了美国的优厚待遇,坚决回到祖国。1950年回国后,他全身心投入到中国数学事业的建设中,先后担任清华大学教授、中科院数学研究所所长等职务。 华罗庚不仅在理论数学方面成就斐然,还创立了统筹法和优选法,深入工厂农村推广这些方法,为国家建设贡献了自己的力量。他培养出了陈景润、王元等一批杰出的数学家,为中国数学的发展奠定了坚实基础。1985年6月12日,因心脏病突然发作,于日本东京病逝,享年75岁。 从金坛小城的杂货铺伙计到国际知名的数学大师,华罗庚用自己的一生诠释了知识改变命运的真谛。那个庐山夜晚的密码破译,不仅是数学智慧的体现,更是爱国情怀的生动写照。你觉得华罗庚的哪个成就最让人敬佩?欢迎在评论区分享你的看法!