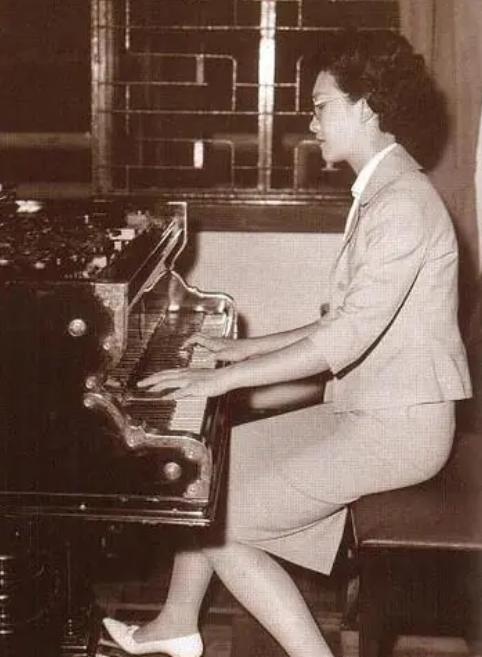

2024年11月叶嘉莹去世,享年100岁,这位忍受了长达57年家暴的老人,却在95岁时将自己积攒的3658万元全部捐给了南开大学,令人肃然起敬! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 叶嘉莹成长于一个有着深厚文化底蕴的家庭,她的祖父是清朝的进士,父亲毕业于北大,母亲则是个深爱诗词的女性,这样的家族背景赋予了她一个充满文化熏陶的童年,她三岁时便开始接触汉字,四岁开始熟读《论语》,六岁时便能自如写诗。 她天生对诗词有着浓厚的兴趣,在家庭的影响下,她几乎把所有的时间都花在了背诵唐诗宋词和古代经典上,她的诗词天赋和勤奋,使她在很小的年纪便能游刃有余地品味诗词的美妙。 命运对叶嘉莹并不温柔,随着“七七事变”的爆发,北平沦陷,父亲远赴抗战前线,音信全无;不久后,母亲因病去世,年仅17岁的叶嘉莹,不仅要承受失去母亲的痛苦,还要肩负起照顾弟弟的责任。 那段时间,她没有时间去感伤,每天忙于学校与家务之间,日复一日地生活着,她曾把诗词视作自己的精神支柱,在那些痛苦的岁月里,她用诗词安慰自己,也在心中许下了一个愿望,无论未来如何,诗词将是她永远的伴侣。 成年后的叶嘉莹,也未能逃脱命运的无情捉弄,1948年,她与赵忠荪结婚,但婚姻生活并没有为她带来平静的日子,由于丈夫的政治原因,婚后不久,他便被捕入狱,叶嘉莹带着刚满一岁的女儿,独自承受着无尽的生活压力。 尽管遭遇无尽的苦难,叶嘉莹始终没有选择放弃,她从未对生活产生过怨恨,而是将所有的痛苦化作了更为坚定的力量。 1976年,叶嘉莹经历了人生中最为沉痛的打击,她的大女儿言言在一场车祸中丧生,叶嘉莹几乎崩溃,但她没有选择与女儿一同离开,她拾起笔,写下了《哭女诗》,在那一篇篇诗中,她没有对命运进行任何的咒骂,只是将自己的悲痛凝聚成诗行。 在那一刻,诗词不仅是她宣泄痛苦的方式,更成为她走出深渊的力量,尽管失去了最爱的亲人,她依然坚持着自己对诗词的热爱与传承。 1979年,叶嘉莹决定回到祖国,投身于诗词教育,那时她已经是加拿大皇家学会的院士,拥有着丰厚的薪水和安逸的生活条件,可是她心中始终萦绕着一个问题,诗词是中国的根,自己需要回到根上去。 她回到南开大学讲学,课堂上她用清脆的嗓音讲述唐诗宋词,用自己一生的积淀,把诗词的美与深意传递给了每一个学子,她的课永远座无虚席,学生们追随她的足迹,探索古典诗词的无限魅力。 叶嘉莹不仅仅是一个学者,更是一个实践者,她坚信,诗词不仅是文学的形式,更是文化的根脉,是人格与信念的传承。 她在教学中强调古典诗词的内在哲理与情感,呼吁学生们不仅仅把诗词当作一种学术工具,而要真正去感受其中蕴含的人生智慧,在她的课堂上,诗词不再是枯燥的背诵,而是一次次的心灵洗礼。 2018年,叶嘉莹做出了一个令所有人震惊的决定,她将自己一生的积蓄3568万元捐赠给南开大学,设立了“迦陵基金”,这个决定并非一时冲动,而是她对诗词教育理念的终极实践。 她没有选择将财富留给家人,而是希望能通过这笔资金推动诗词教育的传承,让更多的年轻人能够接触到古典诗词的智慧与美丽,她曾经说过,自己这一生不需要财富,她所追求的,只有诗词能够永远在年轻人心中生根发芽。 叶嘉莹的去世,让许多人感到无比的惋惜,但她的精神遗产却永远留存在世间,她的捐赠为诗词教育注入了新的动力,而她的坚守与奉献,成为了时代的榜样。 她的名字不再仅仅代表一个人的一生,它象征着中国古典文化的传承与坚韧,她将自己的生命与诗词紧紧相连,把所有的痛苦与挫折,都转化为对文化的奉献与坚守。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:叶嘉莹的一生,浮萍颠沛,诗词为根——新京报