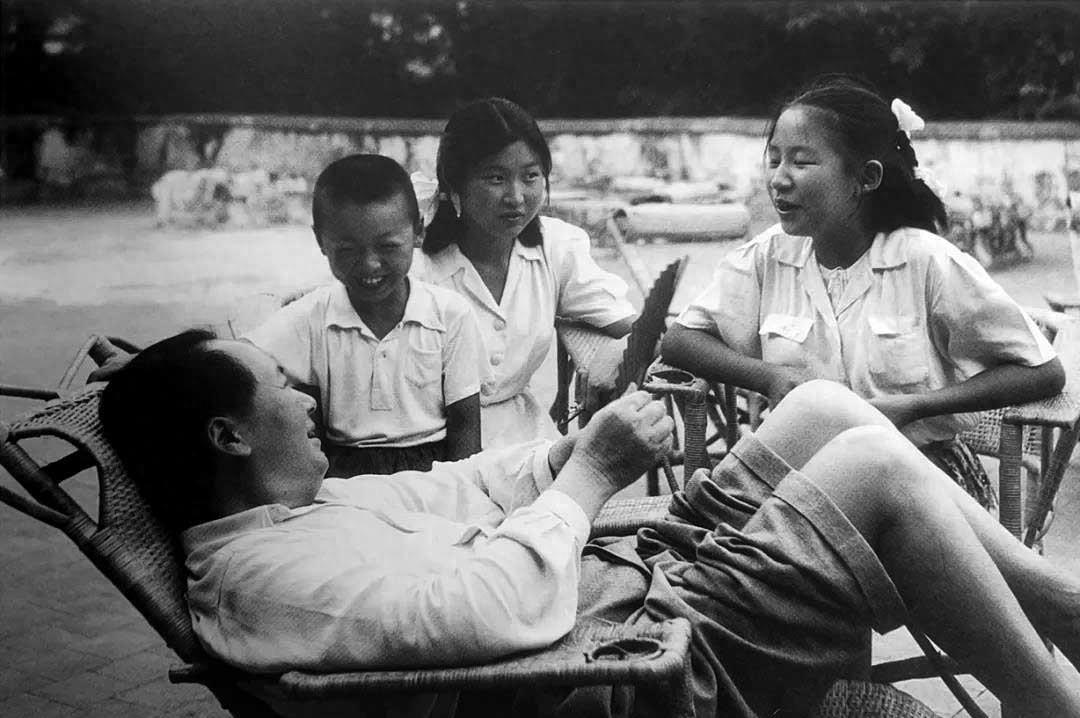

1958年10月17日,是新中国有史以来非战争干部损失最为惨重的一天,由北京飞往莫斯科的一架“图-104”客机失速坠毁在了俄罗斯卡纳什,在遇难的名单里面,就有16名中国精英。 北京南苑机场的停机坪上,苏联民航的图-104客机闪着银灰色的光,这架飞机才飞了四个月,算是当时最先进的喷气式客机,能坐上它的都不是普通人。 中国文化代表团的成员们正陆续登机,郑振铎手里还攥着一份出访日程表,上面密密麻麻记着要和阿富汗、阿拉伯联合共和国的文化界人士讨论的议题。 这位戴着圆框眼镜的文化部副部长,前一晚还在灯下修改发言稿,他想把中国戏曲的魅力好好讲给外国朋友听。 同行的蔡树藩将军笑声爽朗,这位独臂的体委副主任正跟身边的年轻人说,等访问结束,要带大家去看看莫斯科的体育场。 飞机上还有朝鲜代表团的朋友,以及几十个要回国的外国专家,整个机舱里既有严肃的工作氛围,又透着点跨国交流的热乎气。 下午两点多,飞机轰鸣着冲上天空,当时谁也没多想,这种级别的访问团坐苏联飞机出行,在那年头挺常见。 中苏关系虽说不如刚建国时那么热络,但技术合作还在继续,图-104算是苏联拿得出手的“诚意”,能载着重要客人往返两国。 一路飞到苏联境内都挺顺利,可快到莫斯科伏努科沃机场时,地面空管突然说这边起了大雾,根本没法降落。 机组跟喀山空管商量后,决定转去斯维尔德洛夫斯克备降,那时飞机正在一万米高空平稳飞行,谁也没料到死神已经悄悄靠近。 就在转向后没多久,机身突然剧烈颠簸起来,像是被什么东西狠狠往上拽。 仪表盘上的高度表指针疯狂跳动,转眼就冲破了一万一千米的红线,直奔一万二千米去。 驾驶舱里的苏联机长脸都白了,他知道这飞机设计时就没打算飞这么高,升限超了这么多,跟玩命没区别。 他拼命往后拉杆,想让飞机低头,可升降舵像是被焊死了,纹丝不动。 客舱里顿时一片慌乱,东西噼里啪啦往下掉,飞机开始像断线的风筝一样往下坠,窗外的云层从眼前飞速掠过,尖叫声和哭喊声混在一起,最后都被引擎的轰鸣声吞没。 在离地面还有两千米的时候,机长总算勉强调整了一下角度,让飞机不再直直往下扎。 可这点调整根本不够,巨大的冲击力还是让飞机狠狠砸在了卡纳什西部的铁路边,一声巨响后,火焰冲天而起,把周围的夜空照得通红。 消息传回国内时,周总理正在主持会议,听到汇报当场就愣住了。 他让人赶紧核实情况,过了好一会儿才对身边的陈毅说:“你去看看郑振铎家里,老郑这些年为文化事业熬了多少夜,家里人肯定受不了。” 那天晚上,总理办公室的灯亮到后半夜,桌上还放着没批完的文件,旁边摊着代表团的名单。 后来大家才知道,这架飞机上的16位中国同志,每一个都是各自领域的顶梁柱。 郑振铎不光是官员,更是真刀真枪做学问的大家,抗战那几年,他在上海冒着被日本人抓的风险,把市面上能找到的古籍善本都收起来。 新中国成立后,他带着人跑遍全国图书馆,想编一部最全的《古本戏曲丛刊》,出事前刚编到第四集。 蔡树藩的故事更传奇,长征时丢了一条胳膊,可打仗、搞建设从没含糊过,建国后管体育,硬是在一穷二白的基础上搞出了名堂。 飞机上还有北京大学的马适安副校长,当年在鄂北闹革命,后来搞教育,学生遍布全国;历史学家谭丕谟正忙着编《中国历史地图集》。 还有六个外交和外贸的干部,正思考着怎么跟中东国家做贸易,把中国的瓷器、丝绸卖出去,他们这一去,好多事都成了半截子工程。 苏联那边的处理让人心里不是滋味,十几天后送骨灰回来,只派了个民航副局长,连个政治局委员都没出面。 北京的追悼会开得格外隆重,首都剧场里挤了上万人,好多文化界、体育界的人哭得直抹眼泪。 这场空难也让大家看清了苏联技术的底,后来才知道,图-104这飞机毛病不少,设计时为了赶进度,好多安全测试都没做扎实。 好多重要的人、重要的事,偏偏在不经意间留下遗憾,但那些人拼尽全力想做的事,总会有人接着做下去。