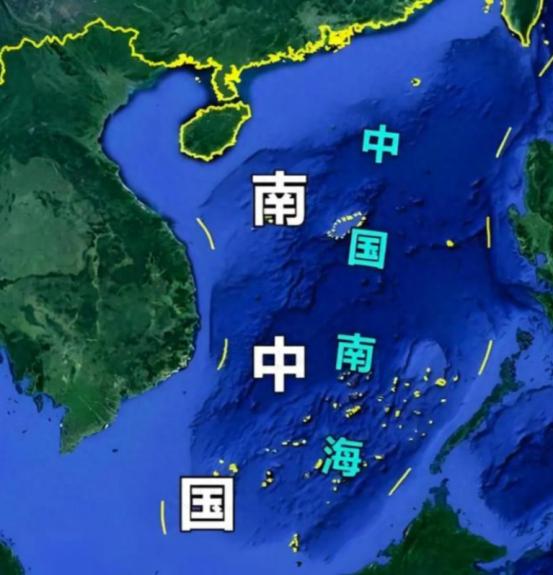

填海这个办法好,可以一劳永逸解决台湾问题!十万辆渣土车昼夜交替、加上几万台挖掘机,顶多3个月半年时间就可以通车,完全实现两岸统一!也有人建议:黄河改道入海,利用黄河大量的泥沙自然填平,省钱省力省事! 关于填海解决台湾问题的想法,咱们得从多个角度来仔细琢磨。首先,填海工程的规模和难度远超一般人的想象。台湾海峡最窄处约130公里,平均水深60米,最深达88米。 要在这里填出一条通道,需要的土石方量简直是天文数字。有专家估算,填平台湾海峡需要5万亿立方米砂石,这相当于削平整个青藏高原的体积。 就算调集十万辆渣土车昼夜不停工作,按照每辆车每天运输100立方米计算,也需要超过1300年才能完成,更别说三个月半年了。而且,台湾海峡每年有100多天会遭遇八级以上台风,施工船只连锚都难以固定,工程安全根本无法保障。 再看看历史上的大型填海工程。港珠澳大桥全长55公里,平均水深37米,总投资1269亿元,耗时九年才建成。而台湾海峡的宽度是港珠澳大桥的五倍,水深接近两倍,即便采用“路桥混搭”方案,成本也可能超过1万亿元,工期至少需要15到20年。这样的工程规模,远超当前的技术和经济承受能力。 有人提出利用黄河改道来填海,认为黄河每年携带大量泥沙可以自然淤积。但实际上,黄河改道是一个涉及流域生态、防洪安全和沿岸经济的复杂工程。 历史上黄河多次改道,如1855年铜瓦厢决口导致北流,1933年下游五十多处决口,每次改道都引发了巨大的生态灾难和社会动荡。现代黄河治理已经形成了系统的工程体系,改道需要重新规划整个流域的水利设施,仅迁移沿岸城市和人口的成本就高达数万亿元。 而且,黄河泥沙量近年来持续减少,2020年输沙量仅为1.6亿吨,远低于历史平均水平,自然淤积的速度根本无法满足填海需求。 填海工程还面临严重的生态风险。台湾海峡是全球重要的海洋生态区,这里是两百多种鱼类的产卵场,也是中华白海豚等珍稀物种的栖息地。填海会直接破坏这些生物的生存环境,导致渔业资源枯竭和生物多样性丧失。 例如,厦门填海工程导致湿地面积减少60%,候鸟栖息地大幅缩减。如果台湾海峡填海,其生态破坏将是不可逆的,不仅影响两岸渔民的生计,还会对整个东亚海域的生态平衡造成冲击。 从国际法角度看,填海可能引发严重的国际争端。根据《联合国海洋法公约》,人工填海形成的陆地不能作为划分领海和专属经济区的依据。 日本曾在冲之鸟礁填海造岛,试图主张47万平方公里的专属经济区,但这一行为遭到中国、韩国等周边国家的坚决反对,最终未获国际社会认可。如果在台湾海峡填海,可能被外部势力利用,制造“中国破坏海洋法”的舆论,给国家外交带来压力。 军事层面,填海工程的实际价值也值得怀疑。现代战争中,固定设施很容易成为攻击目标。解放军现有的火箭军和空军力量,能在几分钟内对台湾本岛实施精确打击。 而填海形成的通道在战时不仅难以保护,还可能成为敌方导弹的活靶子。相比之下,发展远程打击能力和快速反应部队,才是更有效的国防策略。 经济成本方面,填海工程的投入产出比极低。港珠澳大桥建成后,日均车流量仅3万辆,收回成本需要数十年。台湾海峡填海工程的维护费用同样惊人,每年仅防台风、抗腐蚀的费用就可能高达数百亿元。 这些资金如果用于发展两岸经济合作和民生项目,比如加强福建与台湾的产业对接、完善两岸交通网络,反而能更有效地促进两岸融合。 更重要的是,台湾问题的核心是政治分歧,而非地理障碍。填海无法解决两岸在政治制度、意识形态上的差异,反而可能激化矛盾。历史上,德国通过拆除柏林墙实现统一,靠的是政治协商和民众意愿,而非工程手段。 当前,“一国两制”政策为两岸和平统一提供了可行路径,两岸经济文化交流日益密切,2023年两岸贸易额突破3000亿美元,人员往来超过500万人次。这些实实在在的交流成果,比任何工程都更能增进两岸同胞的认同感。 白俄罗斯的例子也给我们启示。卢卡申科总统访华时强调“向东看”,选择与中国合作实现工业现代化,正是因为看到了务实合作带来的发展机遇。 同样,解决台湾问题需要的是两岸同胞的共同努力,通过深化经济合作、文化交流和政治对话,逐步积累互信,最终实现和平统一。填海工程不仅不可行,还可能破坏现有的两岸交流成果,让外部势力有机可乘。 综合来看,填海解决台湾问题的想法虽然听起来豪迈,但在技术、生态、经济、法律和军事等方面都面临无法克服的障碍。真正的统一之道,在于坚持“和平统一、一国两制”方针,通过加强两岸交流合作,增进同胞福祉,让台湾同胞在共同发展中感受到“两岸一家亲”的温暖。这才是符合历史潮流、顺应民心的正确选择。