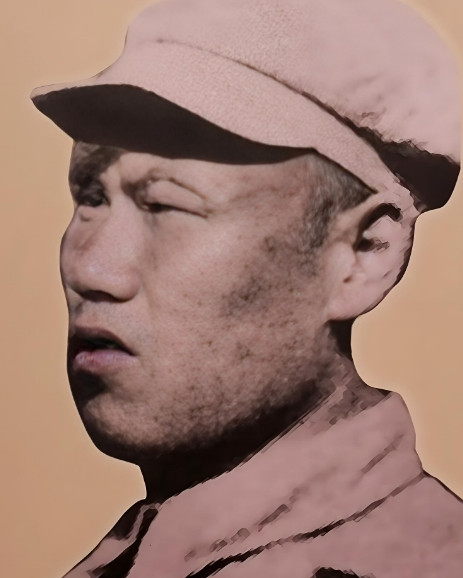

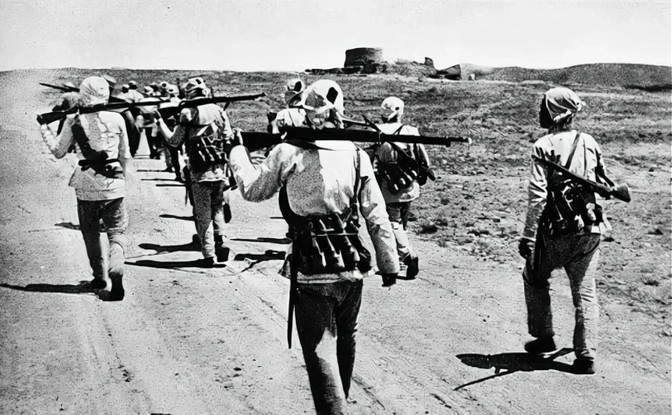

1984年,我国一名22岁的士兵陈洪远,意外发现一窑洞,里面竟然还传出女人的声音,陈宏远握紧手中的手榴弹,没想到竟意外立下大功! 1984年的老山前线,打仗是日常。对士兵来说,跟不上大部队,在战场上落了单,基本就两件事:一是丢人,二是危险。可对贵州兵陈洪远来说,这两件事却成了一个传奇的开端。 故事得从4月28日凌晨那场总攻说起。大雾弥漫,陈洪远跟着连队冲锋,刚摸到三十九号高地,一发炮弹就在身边炸了。他整个人被气浪掀飞,当场昏死过去。 等他再睁眼,周围静得可怕,只有呛人的硝烟味。冲锋号早就停了,战友们也不知道冲到哪儿去了,阵地上就剩他一个。他挣扎着想站起来,胯骨一阵钻心的疼。 检查了一下全身,他倒吸一口凉气:腰里的军用水壶,壶底被弹片齐刷刷削掉了一半。也正是这个水壶,替他挡了致命一下。 捡回一条命,可喜悦感转瞬即逝,取而代之的是一种窝火和难堪。按纪律,他这种失散人员应该立刻想办法回撤,找后续部队收容。可陈洪远不干,一个兵,仗才刚开打,自己就灰溜溜地回去?这比杀了他还难受。 “战友们都在前面拼命,我一个人回去算怎么回事?”这念头一出来,就再也压不住了。他打定主意,不回撤,反倒要一个人钻进这深山老林,找机会干他一票,这个决定,在当时看来无异于自杀,却开启了接下来四天三夜的绝境求生。 第二天,雾散了。陈洪远正准备动身,就看见不远处一棵树下躺着一名牺牲的战友,下半身被炸烂了,眼睛却还圆睁着。他心里一沉,默默爬过去,伸手帮战友合上了眼。他看见战友身上还斜挎着一个水壶,自己干得冒烟的喉咙让他没法再忍。 他低声说了句:“兄弟,对不住了,借口水喝。”说完,他拿起水壶,也只是抿了两小口,润了润嘴唇,又小心地拧紧盖子,放回原处,最后起身,对着战友的遗体,敬了一个标准的军礼。 补充了这点救命水,他继续猫着腰往山林深处摸。没走多远,一个山洞出现在眼前。在这种地方,山洞往往不只是山洞。他屏住呼吸贴在石壁上听,里面果然有动静,有男有女的说话声,还有电台发报的“滴滴”声。一个女人的声音尤其尖利,听着像是在发号施令。 越军指挥所!陈洪远脑子里瞬间就有了判断。他二话不说,摸出两颗手榴弹,拔掉保险,憋足了劲儿全扔了进去。两声巨响后,洞里惨叫连连。他没等烟散尽,端着枪就冲了进去,地上已经躺倒了好几个。可洞穴深处,那个女人的声音还在叫。 他正要往里冲,却感觉身后有风声。陈洪远反应极快,头也不回,反手就是一枪托,正砸在偷袭的越军脸上。对方刚一趔趄,他才看清,身后竟然藏了三个敌人。电光火石之间,他手里的AK47几个点射,三名越军应声倒地。 解决了后患,他继续往洞里摸。谁知刚转过一个弯,又有三四个敌人冲了出来。他子弹不多了,便掏出颗手榴弹扔过去。结果洞里太暗,手榴弹磕在洞顶的石梁上,竟直直地弹了回来!这下可要了命。 千钧一发之际,陈洪远想也没想,左手猛地一扫,像打排球一样把这颗手榴弹拍了出去。手榴弹飞出两三米,在空中爆炸,冲击波把对面的敌人掀翻在地。而他的左臂,也被弹片划开一道大口子,血一下就涌了出来。 他顾不上疼,确认洞里再没活口后,冲到最深处。一台电台,几张地图,这里果然是越军的一个连级指挥部。他把身上的手榴弹塞到电台底下,拔掉拉环就跑。又一声巨响,这台要命的机器成了一堆废铁。 干完这一票,他搜刮了点弹药就赶紧撤。他知道,这么大动静,越军的援兵马上就到。果不其然,他刚跑出洞口,后面就响起了追兵的叫喊声。 接下来的时间里,他靠着过硬的军事素质,在丛林里跟敌人兜圈子,边打边跑,同时用简易通讯设备不断呼叫我方阵地。最终,在附近部队的接应下,陈洪远成功甩掉了追兵,安全归队。 战后一统计,所有人都惊了。这个“掉队”的士兵,在敌后孤身一人,毙敌16名,端掉了一个越军连指挥所。这已经不是简单的英勇,而是一个战场奇迹。中央军委很快授予他“孤胆英雄”的荣誉称号。 陈洪远的故事之所以成为传奇,不光是因为他杀了多少敌人。他用一次彻底的“违纪”,成就了一场完美的战斗。那个让他感到“丢人”的掉队,反而成了他证明自己的最大舞台。 在那个集体荣誉高于一切的年代,一个士兵用最个人主义的方式,捍卫了集体荣誉的尊严。这本身,就是对英雄主义最生动的注解。 陈洪远则表示:“要以党和人民对我的关怀作为巨大的动力,把荣誉作为前进的起点,尽心尽力建设边疆,为保卫祖国和人民的利益作出应有的贡献。” 信源:《解放军报》相关英雄事迹报道