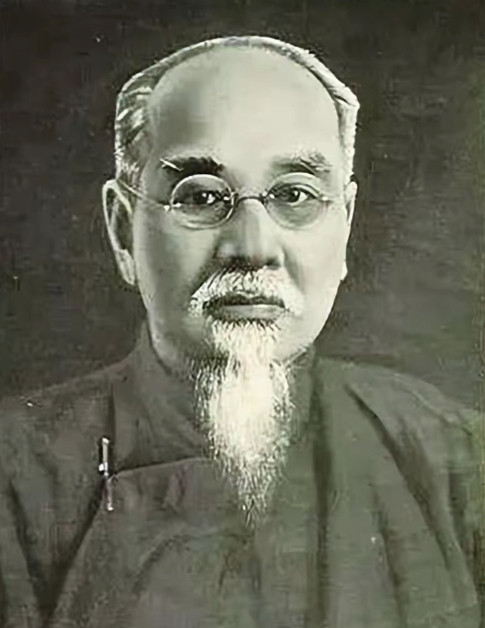

1916年,袁世凯在北京病逝,临终前他对儿子袁克定说,中国的命运掌握在三个人手里,只要搞好与他们的关系,就可改变局面。这三人分别是:黎元洪、徐世昌和段祺瑞...... 1916年6月6日的北京城闷热得让人喘不过气,中南海居仁堂里弥漫着浓重的药味和一种无形的压抑。 病榻上的袁世凯,这位曾权倾朝野、甚至短暂坐上龙椅的大总统,此刻已瘦脱了形,蜡黄的脸色透着一层灰败的死气。 医生们束手无策,围在床边的家人个个面色凝重。生命的最后时刻,这位一生在权谋漩涡中搏杀的老人,用尽残存的力气,将长子袁克定唤到跟前。 浑浊的目光死死盯住儿子,声音嘶哑却异常清晰:“记住…中国的局面,系于三人…黎元洪、徐世昌、段祺瑞…与他们周旋好,袁家…或可存续…” 这寥寥数语,并非泛泛的临终关怀,而是浸透了袁世凯数十年宦海沉浮、洞悉权力格局的终极判断。 他深知自己身后,这三位风格迥异、代表不同力量的人物,将左右时局的走向。 回溯袁世凯的一生,权谋与背叛始终如影随形。他真正的崛起始于天津小站那片荒凉的土地。1895年,他接手胡燏棻留下的“定武军”,改名“新建陆军”,在此开始了奠定北洋基业的练兵。 小站成了他培植嫡系的摇篮。徐世昌,这位与他在赶考途中相识、曾受他二百两白银资助的翰林,放弃了京城的清贵,一头扎进小站的泥泞里,成为他身边最重要的“文胆”。 徐世昌精于谋划,长于调和,袁世凯的许多改革方案背后都有他的身影。两人一文一武,被视作最默契的组合。 而段祺瑞的到来则更具戏剧性。这位出身贫寒、徒步两千里投军的安徽汉子,凭借坚韧考入天津武备学堂,更以第一名的成绩被选送德国深造。 当他被荫昌推荐到小站时,正值袁世凯与徐世昌高谈阔论练兵方略。年轻气盛的段祺瑞听着二人空泛的议论,忍不住上前直言:“练兵之要,首在将谋,次在兵勇!” 这近乎冒犯的举动起初让袁世凯不悦,但当得知眼前就是李鸿章多次赞赏的留德英才时,态度立刻转变。 段祺瑞带来的德国先进军事理念和严谨作风,迅速让新建陆军面貌一新,也赢得了袁世凯的绝对器重,甚至将义女嫁给他以巩固关系。 “北洋之虎”的威名,自此传开。 除了徐世昌、段祺瑞,王士珍的智谋、冯国璋的忠勇,都成为袁世凯早期班底的核心。 他们构成了北洋集团的雏形,也埋下了日后派系林立的伏笔。 1911年武昌起义的枪声震碎了清廷的迷梦,也给了袁世凯绝佳的机会。他一面利用北洋军威慑革命党,一面又借革命声势逼迫清帝退位。 在这场精妙的双面博弈中,黎元洪这个意外被推上风口浪尖的人物,成了关键棋子。这位并非革命党核心、甚至一度抗拒革命的清军协统,因缘际会被推举为湖北军政府都督,瞬间拥有了“首义元勋”的巨大象征价值。 袁世凯看中了黎元洪这种非北洋核心却又声望卓著的特质——他需要这样一面“共和”旗帜来装点门面,安抚南方,于是极力拉拢,任命其为副总统,甚至封“武义亲王”。 在袁世凯的算盘里,黎元洪是未来权力过渡中各方勉强能接受的“虚位元首”。 1912年,袁世凯如愿以偿登上临时大总统宝座。初期,他依靠段祺瑞等北洋嫡系掌控实权,残酷镇压“二次革命”,扫除国民党势力。 但权力顶峰滋生膨胀的野心。在长子袁克定伪造《顺天时报》营造“拥戴”假象的推波助澜下,在段芝贵等宵小之徒“天命所归”的蛊惑下,袁世凯竟在1915年底悍然称帝。 这一倒行逆施瞬间点燃了全国怒火。 一直沉默观望的黎元洪,此时表现出难得的清醒,拒绝劝进。 而“北洋之虎”段祺瑞的反对则更为直接激烈,他反复苦劝无果后,选择辞职隐居,冷眼旁观。徐世昌这位“水晶狐狸”,虽未公开激烈反对,却也态度暧昧,悄然抽身。 护国战争的烽火迅速蔓延,袁世凯众叛亲离。 参考资料:孙中山为啥要把临时大总统让给袁世凯?原来有个约定 2019-03-10 17:39·齐鲁壹点