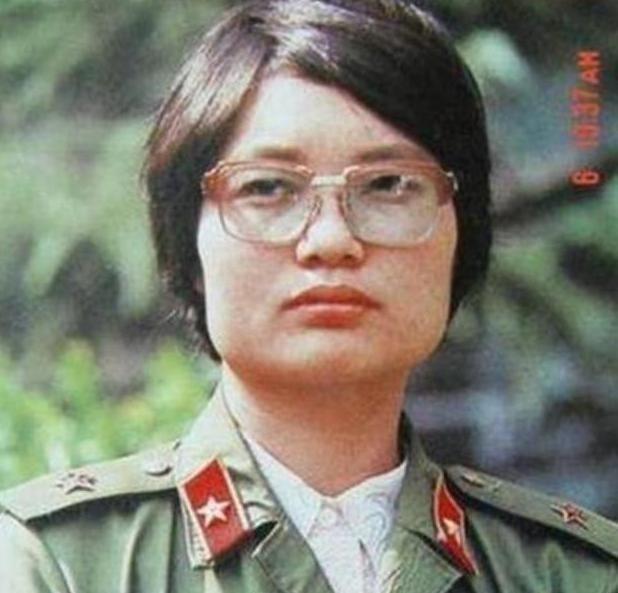

1986年4月,23岁女医护刘亚玲以请假回家探亲为由,偷偷跑到老山前线救治伤员战士,探亲假快到期时,她却给医院写信说不回去了,医院以党性要求她回去,谁料,刘亚玲却说:“哪怕开除我的党籍,我也不坚决回去,除非抬我尸体回去!” 刘亚玲出生于1963年,家境普通,父母都是老实巴交的农民。她从小就不是那种爱出风头的人,但骨子里有股倔劲儿。1980年代初,她考进卫校,学成后分配到一家地方医院当护士。那时候,护士工作稳定,工资虽不高,但够养活自己。可她心里总觉得,日子太平淡,缺了点什么。1986年,听说老山前线缺医护人员,她没跟家里商量,就打着探亲的旗号收拾行李去了战场。 老山前线是啥地方?那是中越冲突最激烈的地方,炮弹满天飞,伤员一车接一车往后送。医护人员紧缺到连轴转都顾不过来。刘亚玲到那儿一看,傻眼了:血水满地,呻吟声不断,有的战士腿都没了还在喊疼。她没退缩,卷起袖子就干。她不是不知道危险,也不是没想过后果,但她觉得自己不去,谁去?那些战士比她还年轻,她忍不了看着他们白白送命。 刘亚玲到了前线就没打算回头。她每天忙得脚不沾地,给伤员换药、止血、打针,有时还得帮着抬担架。条件差到没法说,药品不够用,纱布用完了就拿旧衣服撕了凑合。她不是铁人,也累得想哭,但从没跟人抱怨过。探亲假到期时,医院来信催她回去,说再不回就违反纪律。她回了封信,语气硬邦邦:“我回不去,也不想回去。战士们需要我,除非我死了,你们抬我回去吧。”这话一出,医院炸了锅,有人佩服,有人觉得她疯了。 医院领导急了,搬出党性原则压她。那年头,党籍可不是小事,开除党籍等于砸了饭碗,还得背一辈子污点。可刘亚玲不吃这套,她回话说:“开除就开除,我不怕。命都豁出去了,还在乎这个?”她不是不讲纪律,而是觉得救人比啥都重要。医院拿她没办法,最后只能不了了之。她就这样硬生生留在了前线,继续干她的活儿。 刘亚玲的事传开后,有人把她捧上天,说她是英雄;也有人私下嘀咕,说她太冲动,不顾大局。她自己从没在意这些说法。她不是为了名,也不是为了利,就是单纯觉得该干啥就干啥。后来,前线的医护们提起她,都说这丫头胆子大,心也实。她的坚持,让不少人开始反思:纪律重要,还是人命重要? 战争结束后,刘亚玲回了医院。没被开除党籍,但也没啥表彰。她照旧当她的护士,日子平平淡淡。她不爱提过去的事,同事问起来,她就笑笑说:“没啥好说的,就是做了该做的。”可她的故事在当地传开了,老百姓提起她,都竖大拇指,说这姑娘有种。后来,她结了婚,生了娃,过上普通人的日子,但那段前线的经历,成了她一辈子抹不去的印记。 刘亚玲为啥能这么豁得出去?说白了,她就是个实在人。她没啥大道理,也没想当英雄,就是看不得别人受苦。她那句“除非抬我尸体回去”,听着夸张,但透着真性情。比起那些高高在上的口号,她的行动更接地气,更打动人。她不是完美无缺,可能还有点犟,可这份犟劲儿恰恰是她的底色。 现在回看刘亚玲的故事,离我们不远也不近。1986年的老山前线早就没了硝烟,可她的选择还是能戳到人心里。咱普通人碰不上战争,但生活中总有那么一刻,得问问自己:为了啥值得拼一把?她用行动告诉我们,有时候,人得有点硬气,不能光想着自己舒服。