浙江杭州,一女子漂流时,不小心把手机掉水里,一村民捡到后,让他给1500元“辛苦费”,女子只想出400元,两人没谈拢,村民竟直接把手机又扔回河里,并叫嚣:“有本事自己捞去”。女子赶紧跳进河道捞手机,手机没捞出来,她差点没被淹死,可把女子气坏了,她一怒之下报了警,村民被拘留7日,女子的手机又被另一个阿姨捞起来,阿姨一开口,差点没把女子气晕。

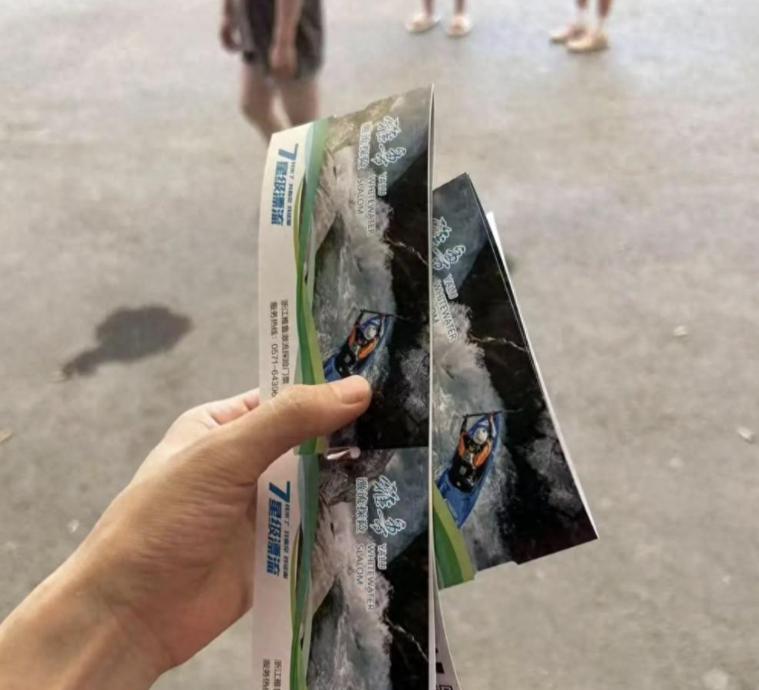

7月10日,据扬子晚报报道,一女子喜欢漂流,既刺激又惊险,她很喜欢这项运动。

7月6日,女子跟着几个朋友去漂流,可万万没想到,女子一个不小心,手机却掉进漂流的河道里。

如今,手机对一个人的重要性可想而知,手机虽然不值钱,但里面的东西很珍贵,女子心急如焚,她做好了支付酬金找到手机的准备。

女子景区里的人说有人捞到了她的手机,就赶紧找了景区某个摊位的村民,可对方让女子给他1000元,就告诉她手机在谁手里。

最后,女子给没给这1000元信息费,报道里没说,村民把她带到另一个摊位的男子那里。

男子看到失主找了过来,他不慌不忙,问了女子手机的品牌、型号信息,核对无误后,步入了正题。

男子说,手机是他费劲巴拉捞起来的,女子必须支付辛苦费。

这个是自然,女子提出给男子400元。对方却嗤之以鼻,说低于1500元,女子别想拿到手机。

对于男子的漫天要价,女子一肚子气,真是太唯利是图了,在她看来400不少了,男子在景区摆摊设点辛苦一天也不一定挣这么多,他咋就不知足呢?

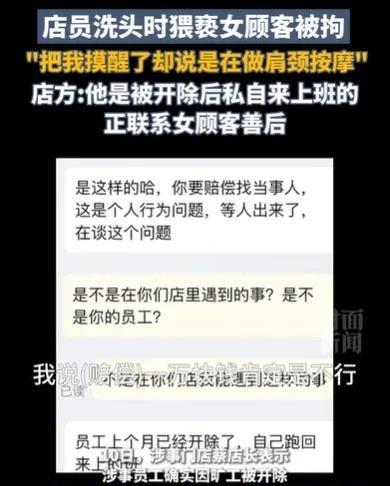

两人讨价还价,最终没谈拢,还把男子惹急了,他竟然做出出乎意料的举动,直接把女子的手机,重新扔进漂流河道里,还叫嚣:有本事自己捞去。

女子顾不上跟男子掰扯,情急之下跳进去捞手机,可因为河水湍急,女子差点没被淹死,幸好游客把她救出来了。

女子又气又急,当时,景区有很多工作人员在场,可他们既不指责男子的行为,也不对自己施救,如果不是陌生的游客冒着生命危险,对自己施与援手,自己小命不保。

女子一怒之下报了警,帽子叔叔赶到后,了解了前后经过也很气愤,直接把男子带走。

最终,随着水位的下降,女子的手机被一本地阿姨捡到,可阿姨也想趁人之危发一笔小财,她也表示,手机不能白给,女子多少得意思一下。

女子想要手机赶紧失而复得,提出给阿姨400元,阿姨一听两眼放光,竟然开口要800,少一分都不行。

可能女子给的辛苦费数目,超过了阿姨的心里底线,她一看女子这么大方,肯定手机对她很重要,多给她要一倍,她也会给,所以狮子大张口。

后来,帽子叔叔介入后,阿姨归还了女子的手机辛苦费到底给了多少没有说。

有人说,景区虽有管理,但监管不到位,出现游客落手机着急,村民检手机索费反复循环的局面。

还有人说:我不懂法,就公平而论,既然我捞起手机索要报酬未果,我把手机再丢回原处,这样的结果双方既没有收获也没有损失,也合乎情理,帽子叔叔不应该对当事人行拘吧?

《治安管理处罚法》第49条规定:故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

村民在索要1500元未果后,故意将手机扔回河道。因河道布满坚硬石块,其行为已直接威胁到手机的完整性,符合“故意损毁公私财物”的构成要件。

手机属于私人物品,村民明知扔回河道可能致其损坏,主观上具有毁坏财物的故意,客观上实施了损毁行为。

即使手机最终没损坏,他的行为仍可被认定为“未遂”的违法行为,依法应受行政处罚。

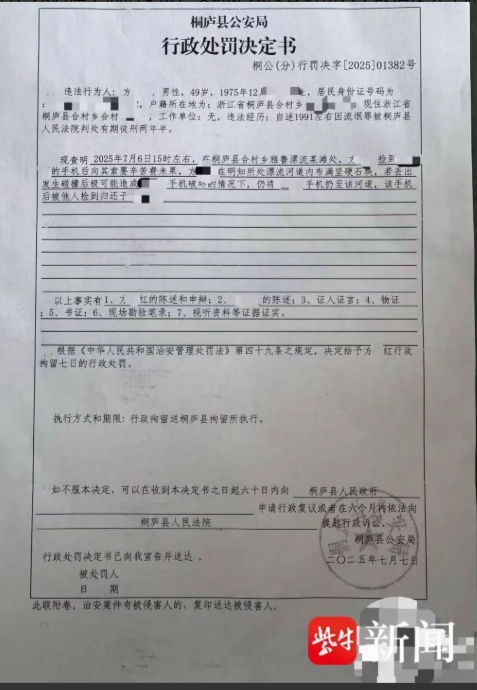

根据警方出具的《行政处罚决定书》,村民被行政拘留7日,符合该条款的量罚标准。

村民的行为触犯《治安管理处罚法》第49条,公安机关依法拘留7日合法适当。

《民法典》第317条规定:拾得遗失物,应当返还权利人。权利人领取遗失物时,应当向拾得人或有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。权利人悬赏寻找遗失物的,领取遗失物时应当按照承诺履行义务。

拾得人侵占遗失物,无权请求保管遗失物等支出的费用,也无权请求权利人按照承诺履行义务。

村民打捞手机的行为属于“拾得遗失物”,但索要1500元远超合理保管费用,如必要的打捞劳务费。《民法典》仅支持“必要费用”,而村民要求的高额费用属于非法牟利,已构成“侵占遗失物”行为。

村民在协商不成后,以扔掉手机相要挟,实际是以损毁财物为手段迫使失主屈服,超出拾得人合法权利边界,属于变相敲诈。

村民的行为违反《民法典》第317条,其无权索要高额费用。警方的行政处罚不仅针对故意损毁财物,也间接否定其非法索酬行为。

索酬未果即毁坏财物,不仅侵害公民财产权,更扰乱社会秩序。仅批评教育不足以震慑类似违法行为,行政拘留具有警示作用。

景区需加强监管,明确禁止村民借机牟利,完善失物处理机制,如免费打捞服务,避免“碰瓷式索酬”形成。

信源:扬子晚报2025-7-10

评论列表