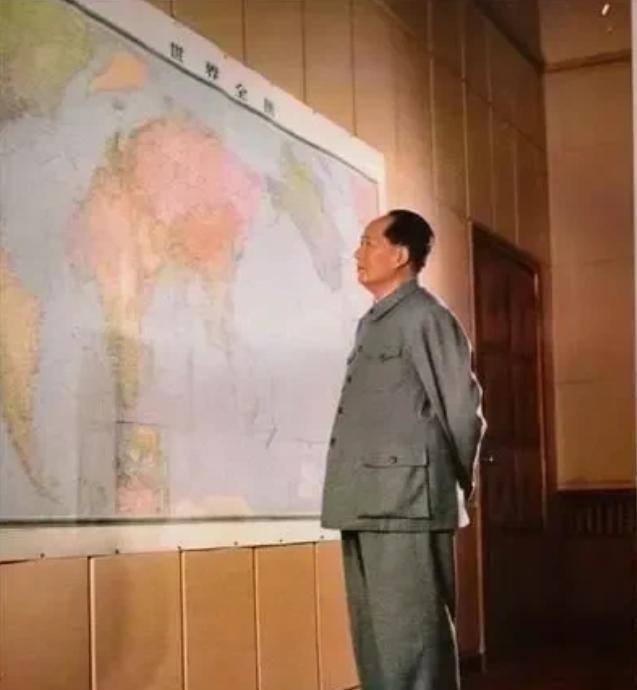

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?” 1969年的中国,外部压力不是一般的重。北边是苏联,珍宝岛冲突刚打完,苏联陈兵百万,核弹的阴影随时可能砸下来。南边有印度,1962年边境战争虽然赢了,但边境问题没解决,随时可能再起波澜。东边是日本,作为美国的铁杆盟友,经济起飞的同时,军事潜力也不小。加上中国还在支持北越打美国,中美关系冷得像冰窟,中国在国际上几乎是孤家寡人。这种情况下,毛主席的问题不是杞人忧天,而是实打实的危机预警。 当时中苏关系已经坏到极点,苏联不光在边境屯兵,还放话要用核武器“教训”中国。印度这边,虽然实力不强,但和中国有领土纠纷,也不算省油的灯。日本呢,虽然二战后被限制了军事发展,但靠着美国撑腰,潜在威胁不容小觑。更别提美国还在越南战场上和中国间接较劲,四面受敌真不是夸张。如果这三家真联手,中国能撑得住吗?这问题搁谁身上都得冒冷汗。 毛主席问这个,不是为了吓唬人,而是要找活路。他的思路很清楚:中国不能坐以待毙,得主动出击,但不是硬碰硬,而是得玩聪明。他早就看出,周边这些国家虽然都盯着中国,但他们之间也不是铁板一块。比如苏联和美国,虽然都是超级大国,可俩人早就互相看不顺眼,矛盾一大堆。日本是美国的小弟,跟苏联也没啥交情。印度更是独来独往,哪边都靠不上。毛主席抓住的就是这个“裂痕”。 他的策略叫“远交近攻”,说白了就是跟远处的国家搞好关系,借他们的力量来牵制身边的敌人。苏联是当时最大的威胁,所以他把目光投向了美国。别看中美当时关系紧张,毛主席却觉得美国跟苏联的矛盾更大,跟中国反而有合作的可能。这想法在当时听起来有点天方夜谭,毕竟中美几十年没啥往来,还在越南打得不可开交。可毛主席就是有这个眼光,能看到别人看不到的机会。 为啥挑美国?这得从毛主席对国际局势的判断说起。他觉得美国跟苏联不一样,美国没占过中国领土,历史包袱少。而且美国那会儿在越南战争里陷得挺深,国内反战声音高涨,尼克松上台后想找个突破口,缓和国际压力。苏联呢,直接就是中国的邻居,威胁就在家门口,野心也更大。毛主席算准了,跟美国缓和关系,能让苏联投鼠忌器,不敢轻举妄动。 这招不是临时起意。早在1958年,毛主席就说过,美国迟早得跟中国改善关系,因为两个大国老这么僵着不正常。到了1969年,他更坚定了这想法。苏联的压力越大,越得找个强援来平衡。选美国,不光是因为它实力强,还因为它跟苏联的矛盾能让中国钻空子。这种战略眼光,真不是一般人能有的。 想法有了,怎么落地?毛主席没急着硬来,而是先试水。1971年,中美搞了个“乒乓外交”,美国乒乓球队来中国打球,表面上是体育交流,实际上是给双方递梯子。这事儿听着挺轻松,但背后是毛主席和周恩来精心算计的结果。果然,这一步走对了,美国那边也动心了。同年7月,基辛格偷偷跑来中国,跟周恩来谈尼克松访华的事。1972年2月,尼克松真来了,跟毛主席见面,俩人聊国际局势,签了《上海公报》,中美关系正式解冻。 这步棋的效果立竿见影。苏联一看中国跟美国靠近,压力大了,不敢随便动手。加上中国跟日本和其他国家也陆续建交,外交圈子一下打开了。毛主席这一手,不光解了四面受敌的困局,还给中国争取到了喘口气的时间和空间。后来改革开放能搞起来,跟这时候的外交突破也有不小的关系。 再说说高碧岑。这哥们儿是毛主席的机要秘书,湖南人,跟毛主席是老乡,1955年进警卫队,1968年升到秘书岗位,专门管重要文件和记录谈话。1969年那次谈话,他就在场,虽然没啥惊天动地的表现,但能跟毛主席聊这么大的战略问题,说明他挺受信任。后来到1972年,他干完秘书活儿就低调退场了,具体干啥去了没太多记载。不过能见证这段历史,他也算挺有故事的人了。 “远交近攻”这招,真不是吹的。毛主席用这办法,把中国从孤立无援的绝境里拉了出来。1972年以后,中国不光跟美国缓和了,还跟日本建交,跟一堆西方国家搭上了线。苏联的威胁虽然没完全消失,但也不敢随便乱来了。这外交转折,不光是解了眼前的危机,还给中国后来的发展铺了路。改革开放要没这基础,哪能那么顺? 这策略牛就牛在抓住了时机。毛主席看准了美苏矛盾,又趁着美国在越南吃瘪,果断出手,把坏牌打成了好牌。搁现在看,这种灵活应变的能力,真是大国领导人必须有的本事。 1972年的外交突破,直接影响了后面几十年。中国从一个被孤立的国家,变成了国际舞台上的重要玩家。跟美国的关系好了,经济、技术交流的机会就多了。后来邓小平搞改革开放,能那么快跟西方接轨,跟这时候打下的基础分不开。更重要的是,这让中国在冷战格局里站稳了脚,不用老担心被人围堵。

用户12xxx53

所以历史发展到今天世界局势,北极熊本来就不是好东西,吞了我国多少国土?可想而知的,出于地缘政治影响,中国的能源依赖程度强,就现阶段讲,俄罗斯倒下对进国没好处,也就是用温水煮青蛙办法,由其慢慢弱化,成为二梯队,并和老美为首西方国家抗衡一段时间,为中国全面发展赢得时间,争取10年内,到2035年,中国综合实力、国力达到时,什么问题迎刃而解!

一意 回复 07-10 23:11

俄罗斯只不过是美国的一条狗而已,你还指望它?

倾城之恋

伟人是神一样的伟大@

用户10xxx02

百年不遇之伟人