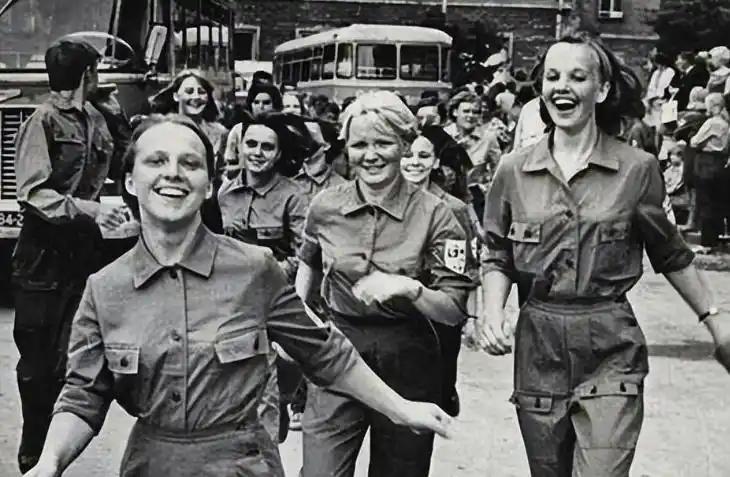

二战后苏联姑娘太多,不好找对象,政府想出个实在招儿,解决了大问题。 二战带走了苏联大量青壮年男性,尤其是1941年至1945年间,大量男性被征召入伍,前线死亡率极高,战后初期,苏联的男女比例出现了严重失衡,据统计在一些城市,每100名女性对应的男性人数甚至不足60人。 这不仅影响到婚姻问题,更引发了连锁反应:生育率下降、家庭结构紊乱、社会心理失衡。很多女性不得不终身未嫁,成为“战争的寡妇”,即使没有结过婚,也只能孤身一人地生活下去。 在城市这种失衡尚且还能通过工作、社会活动来缓解情感空虚,但在农村和偏远地区,情况更加严峻,农村女性缺乏工作和社交机会,找对象成了奢望,一些地方甚至出现了“姐妹共夫”的奇特现象,虽然官方不承认,但私底下这种事情在所难免。 在这种背景下,苏联政府不得不进行深思熟虑的社会干预,他们最初做的是鼓励婚姻,甚至在一些地区设立了“婚姻介绍所”,帮助未婚男女配对,但效果并不理想,男青年太少,女青年太多,哪里配得完? 到了1950年代初,苏联政府终于下定决心,启动了一个颇具争议、但却十分有效的计划:将一部分男囚犯“输送”到女性人口密集、男性稀缺的偏远地区,参与劳动改造的同时,也为当地女性“解决个人问题”。 这听起来像段子,但这是真事,苏联政府将一些服刑期较短、表现良好的青年男性,从劳改营调往西伯利亚、远东以及乌拉尔等地。 这些地方女性多、男人少,而政府希望通过这种“劳改+婚配”的模式,既解决当地女性婚配难题,也减少囚犯的再犯率。 这一政策刚开始推行时,社会反响两极分化,有人觉得政府疯了,担心这些“前罪犯”带来治安隐患;但也有人觉得,至少比孤独终老要强,尤其是一些年龄较大的女性,已经不敢再挑挑拣拣,只想找个人一起过日子。 有一段真实的历史细节,发生在远东的哈巴罗夫斯克。在那里,1953年冬天,当地政府组织了一场特殊的“联谊活动”,参与者是十几个刚从劳改营释放出来的青年男性和几十名女性工人。 这些女工大多是从欧洲部分被迁移来的,条件艰苦、生活单调,对婚姻有着极大的渴望。 活动过程相当朴素:一间破旧的工人俱乐部,几张长条桌,几瓶伏特加,再配上一台手摇留声机,男人们坐一边,女人们坐一边,中间主持人用带着口音的普通话高声喊:“开始认识!” 有人一见钟情,也有人互相嫌弃,但很快,几对人就在接下来的几个月里结婚了,这些婚姻虽然起点特殊,却大多维持了较长时间,甚至被后来的宣传部门拿来当作“改造成功”的典型案例。 苏联政府并不只是为了让女人找个老公,它背后还有更深一层的战略考量,那就是人口增长与边疆建设。 在斯大林晚期到赫鲁晓夫初期,苏联大力推进边疆开发计划,尤其是西伯利亚和远东地区,政府希望通过“婚恋+落户”的方式,把一批女性“留”在这些地方。要让女人留下,当然得给她丈夫、给她孩子、给她家。 于是这个“犯人配对”的模式,逐渐演变成一种隐性的“人口迁移策略”。很多女性婚后就在当地扎根,生儿育女,成为建设边疆的主力。 而那些原本只是“劳改犯”的男人,也在婚姻和生儿育女的责任感中慢慢“社会化”,逐渐成为“正常公民”。 当然这种“政策婚姻”也不是没有代价,有些女性婚后发现丈夫并没有完全改好,甚至有暴力倾向;有些男人则始终无法适应社会生活,最后再次犯罪入狱,留下孤儿寡母。 比如在乌拉尔的一位女工玛丽亚,她在1955年与一位服刑过的男子结婚,起初两人感情还不错,但几年后丈夫因酗酒和偷窃再次被捕。 她一人带着两个孩子,艰难度日。尽管如此,她在接受采访时仍然说:“至少我有了孩子,有家庭,总比孤独终老强。” 这句话代表了很多那个年代苏联女性的心声,她们不是对爱情和婚姻有多大幻想,而是在现实面前做出妥协。对于她们来说,有一个人陪伴,有个孩子叫妈妈,就够了。 从今天的角度看这种“用囚犯来解决婚配问题”的政策显得有些极端,甚至不人道,但在当时的苏联,这是一种务实的、带有强烈计划色彩的社会工程。 它不仅解决了婚姻问题,还变相推动了边疆开发,促进了人口分布的平衡。在那个资源紧张、社会动荡的年代,苏联政府能用这样一种方式去“缝补”战争留下的社会裂缝,确实值得一提。 这个政策没有被大张旗鼓地宣传过,也没有写进教科书,但它实实在在地改变了成千上万人的命运。很多今天生活在西伯利亚、远东的家庭,其根源都能追溯到那个特殊时期。 参考资料: 生10娃能获国家最高勋章,普京恢复苏联时期“英雄母亲”称号抓生育——上观新闻 俄媒回顾苏联卫国战争胜利代价几何:1200万红军战死沙场——参考消息 .他们,正在涌入俄罗斯——澎湃新闻

![[呲牙笑]“事已至此,先吃饭吧”——1941年,东线。一名被俘的苏联飞行员正接受](http://image.uczzd.cn/15229749913919402850.jpg?id=0)