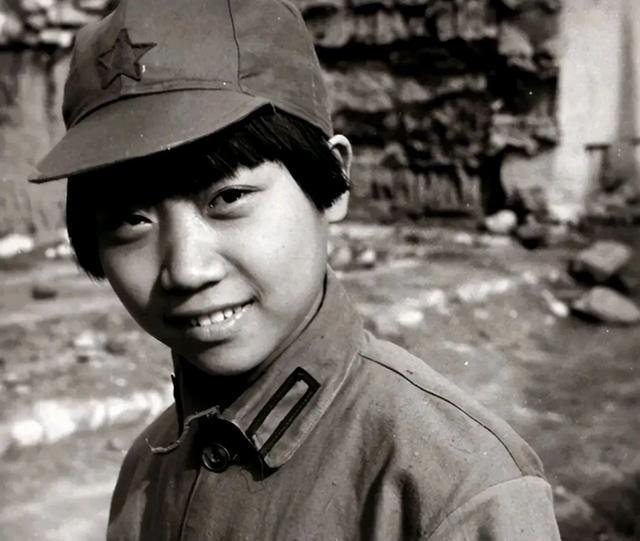

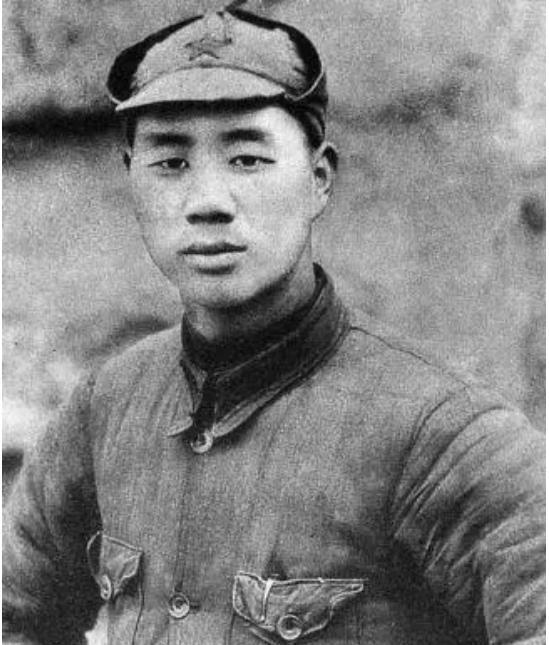

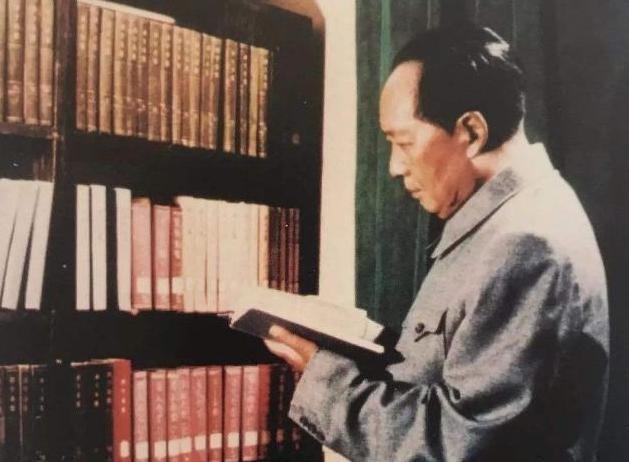

1990年,已经离休的开国上校黄汉基向组织打了报告,提出:“我要赴台探亲,”组织了解情况,予以特批,黄汉基辗转赴台,见到了垂垂老矣、卧床不起的老母亲,一见面,母亲哭着讲:“我的依基回来了,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 黄汉基出生在福建长乐一个显赫的海军世家,家族的荣耀如同一面旗帜,代代传承,他的叔祖父是民国首任海军总长,父亲黄忠璟曾担任北洋政府海军部的高级参谋,家宅的墙上,孙中山先生亲笔题写的“公而忘私”四字匾额格外醒目,成为家族精神的象征,这样的家世注定了他从小接受严格的教育,为将来继承家族荣耀做好准备。 14岁那年,黄汉基考入福州马尾海军学校,这所学校曾培养出无数中国近现代海军人才,是少年们心中的梦想之地,他在那里接受了严苛的学习与训练,所有课程都用英语授课,为他的未来打下了扎实的语言基础,然而,1937年,抗日战火蔓延全国,少年黄汉基的心中燃起了投身战场的热望,他多次向学校提出参战申请,却被一再拒绝,学校认为这些年轻学员更需要在课堂中积累知识,而不是踏上战场冒生命危险。 对于这样的决定,黄汉基感到无法接受,他不甘心将热血埋没在书本中,于是想出一个特别的办法,他在考试时故意答错,只为触碰校规中“考试不及格即予开除”的底线,最终,他如愿以偿地离开学校,带着几位志同道合的同学踏上了前往延安的路途,一路上,他们背着简单的行囊,穿越山河,靠步行走了几个月,这种毅然决然的选择,注定了他此后一生的传奇经历。 到达延安后,黄汉基进入了抗日军政大学学习,由于英语水平出众,他被分配到训练部的编译科,主要负责翻译和整理重要的军事文件,1939年,他被派往山东抗日根据地,加入115师,成为一名情报参谋,在那里,他跟随指挥员转战敌后,经常在枪林弹雨中穿梭,将敌军的情报送回指挥部,抗战胜利后,他又随军北上东北,进入解放战争的战场,他在东北民主联军总部负责情报编译工作,为辽沈战役等重要战役提供了关键支持,随着解放战争的推进,他跟着部队一路南下,直到湖南,这些战斗经历让他逐渐成长为一位经验丰富的军事干部。 新中国成立后,人民解放军开始组建空军和海军,由于出身海军世家,黄汉基本应进入海军系统工作,然而,他被空军司令员刘亚楼看中,调入空军系统,开始了人生的新篇章,他先后担任多个重要职务,参与了空军的建设工作,从新中国第一个轰炸团,到空军教育体系的组建,他都付出了巨大心血,朝鲜战争期间,他参与指挥了攻打敌军情报据点的战斗,为战争胜利作出了贡献,由于他的突出表现,1955年,他被授予开国上校军衔。 虽然事业上取得了辉煌成就,但黄汉基的内心始终有一份难以抹去的牵挂,1949年,父亲黄忠璟带着全家去了台湾,他从此与家人失去了联系,两岸的隔绝让彼此之间的音讯全无,他无数次想起家乡的老宅和家人,却只能在梦中与他们相见,母亲魏韶琴始终不相信儿子已经不在人世,常常催促在美国任教的女儿黄汉琳想办法寻找,1980年代,黄汉琳通过海外关系,终于找到了黄汉基的消息,得知哥哥还活着,她立即从美国绕道南京,与哥哥见了一面,兄妹重逢时,两人都已满头白发,激动的泪水无法抑制。 母亲得知儿子还在人世后,录制了一盘录音带寄给他,这盘录音带中,她用福州话诉说着对儿子的思念,还让女儿翻译成普通话,担心儿子多年未用家乡话会听不懂,从此,这盘录音带成为黄汉基晚年的精神寄托,他常常在夜晚听着母亲的声音入睡,仿佛母亲就在身边。 1990年,母亲魏韶琴已近百岁,病重卧床,老人最大的心愿就是再见一见自己的儿子,得知消息后,黄汉基毅然向组织申请赴台探亲,那时两岸来往极为困难,但他的申请得到了批准,他几经辗转,从南京飞往香港,再乘轮渡抵达台湾,在台湾医院的病房中,他终于见到了日夜思念的母亲,老人因病奄奄一息,意识模糊,但在听到黄汉基的呼唤后,竟奇迹般地睁开双眼,泪水顺着脸颊流下,这一刻,跨越半个多世纪的亲情得以重逢。 在台期间,黄汉基每天推着母亲的轮椅,陪她散步,悉心照料,他用这样的方式弥补几十年来的遗憾,也让母亲感受到儿子就在身边的温暖,两个月后,母亲的身体逐渐好转,直到次年年初才安详离世,享年101岁。 信息来源:网易新闻——开国将校里唯一申请去台湾的人:99岁的母亲病危想去见最后一面