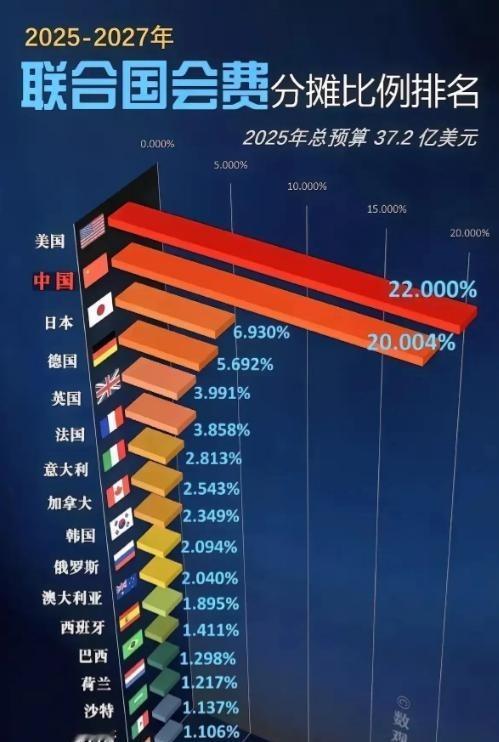

联合国又来要钱了,这次要钱要的很绝,很干脆! 联合国秘书长古特雷斯最近的表态,力度空前,直接把“破产”二字摆上台面。10月17日,他向大会第五委员会提交2026年度预算提案,明确指出如果会员国不及时足额缴会费,机构将陷入破产危机。这份修订预算从最初的37.15亿美元降到32.38亿美元,削减幅度达15.1%,相当于抹掉5.77亿美元。人员编制也同步压缩,从14275个岗位减至11594个,裁掉2681人,降幅18.8%。这些数字不是空谈,而是对联合国日常运转的硬约束。古特雷斯强调,现金储备已勉强维持几个月,拖欠会费已成为定时炸弹。会员国中,141个已缴清2025年常规预算摊款,但整体到位率仅66.2%,缺口巨大。这次要钱方式干脆利落,不绕弯子,直指痛点,目的是逼迫各国正视责任,避免机构瘫痪。 拖欠会费的问题在美国身上体现得最明显,作为最大出资国,它承担常规预算22%的份额,每年本该注入超过8亿美元。但美国缴费记录一向不靠谱,2024年底拖欠总额高达76亿美元,其中美国部分超30亿。历史上,美国国会多次以“预算过高”“效率低下”为由,推迟或扣减付款。2017年退出教科文组织,2020年退出世卫组织,这些举动直接切断资金链。2025年,美国援助法案中联合国项目被大幅删减,白宫优先国内事务,导致付款进一步延后。日本和加拿大也跟风延迟,借口本国预算紧张。中小国家见状,更不愿独担重负,形成连锁反应。联合国财务部门数据显示,2024年底全球拖欠7.6亿美元,大部分仍未补缴。这种集体拖延,不仅伤及机构资金,更暴露大国对多边主义的冷淡态度。 联合国资金主要靠193个会员国会费支撑,常规预算用于行政、维和和人道援助。2025年摊款总额约38亿美元,但实际到账远低于预期。古特雷斯在提案中指出,9月底仅收66.2%,远低于历史平均水平。这导致维和部队补给短缺,人权监测项目被迫缩减。过去几年,全球冲突增多,南苏丹和刚果的维和行动频遭资金掣肘,士兵装备更新滞后。拖欠不只影响一线,还波及总部运营,员工薪资发放都成问题。2023年,联合国差点发不出工资,古特雷斯公开求助各国。这次预算调整,本质上是“自救”措施,通过砍支省钱,腾出空间应对紧急需求。但长远看,资金不稳,联合国权威难保,决议执行力大打折扣。 回顾联合国80年历史,会费拖欠从来不是新鲜事。1945年成立之初,美国作为创始国承诺主力支持,但冷战时期就因意识形态分歧,多次扣款抗议。1990年代,美国欠款峰值达12亿美元,国会听证会上议员直指联合国“浪费严重”。进入21世纪,这种模式延续,特朗普时期退出多个机构,拜登政府虽修复部分,但拖欠惯性未改。2025年,美国国会通过的援助法中,联合国份额被压缩30%,直接加剧危机。其他发达国家如日本,缴费率虽高,但2025年上半年也推迟数月,理由是国内经济压力。发展中国家虽负担轻,但整体缺口放大时,也会观望不前。这种反复拖延,根子在于大国优先本国利益,多边承诺成空谈。联合国从战后“全球家长”沦为“协调员”,影响力渐弱。 预算削减的深层意图,是推动机构改革。古特雷斯提案中,明确将资金转向高优先领域,如数字转型和气候响应,砍掉行政冗余和争议岗位。裁掉的2681个职位,多为总部闲置协调员和重复宣传专员,旨在精简18.8%的编制。2026年预算32.38亿美元,虽降15.1%,但维和部分仍占35%,达20亿美元。这不是单纯哭穷,而是借机“换血”,提升效率。过去,联合国被批官僚臃肿,报告堆积如山,行动迟缓。这次调整,或许可打破僵局,让机构更贴合现实需求。但挑战在于,会员国是否买账。美国国务院回应称,支持优化但付款依国会批准,日本表示评估节奏,加拿大优先国内。改革若成,联合国或重获活力;若败,恐加速衰落。 全球格局变迁,加剧联合国资金困境。美欧转向“顾家”,中俄建区域平台,发展中国家推自贸区,大家各有“新圈子”。美国近年操作,一套接一套:退出世卫、冷处理气候协定、拖欠会费,全在传递“我不养这个家”的信号。结果,联合国决议常成废纸,中东停火协议通过后,当事国照旧冲突。国际观察团频被赶出,人权组在外头干瞪眼。2025年,安理会通过多项决议,但执行率不足50%。资金短缺只是表象,信任缺失才是要害。大国带头破坏规则,小国跟风,机构成孤岛。联合国成立80年,从“说了算”到“说说算”,这转变反映多边主义疲软。未来,若不重建共识,全球治理恐碎片化。