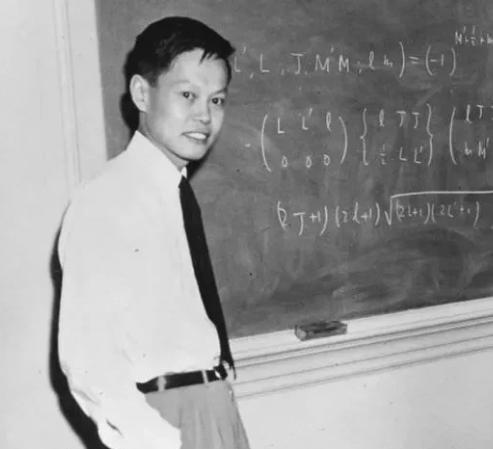

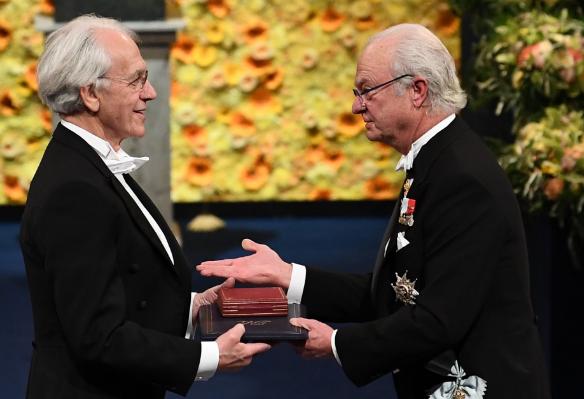

杨振宁当年为什么要加入美国国籍? 1950年朝鲜战争爆发后,美国禁止所有获得博士以上学位的华裔返回中国,此时杨振宁正在奥本海默的普林斯顿高等研究所做博士后,他想过回国,但是已经无法在短期内实现。 1945年,杨振宁从西南联大毕业后,赴美深造,先在芝加哥大学攻读博士,随后进入普林斯顿高等研究所,在奥本海默门下继续从事理论物理研究。 彼时的杨振宁年纪轻轻,已崭露头角。正当他准备在学术上更进一步时,朝鲜战争突然爆发,东西方阵营完全撕破脸,美国政府迅速出台一系列针对华裔科学家的限制措施。 尤其在1950年以后,美国移民局、FBI、国防部等多部门联手,对所有在美华裔博士以上学位者实施出境管制,禁止他们返回中国。这些人被视为“潜在的情报泄露者”,哪怕只是想回家探亲,也可能被视为“安全风险”。 杨振宁并非没有考虑回国。他在战前就与祖国保持通信,甚至曾向中国科学院表达了回国工作的意愿。 但当时的美国政府已不允许他出境,即使他本人愿意,也根本没有实际的操作空间。 更现实的是,作为一名科学家,他需要实验室,需要同行交流,需要一个能够继续科研的环境,而这些在当时的中国还远未建立起来。 新中国刚刚成立不久,百废待兴,科研基础设施极其薄弱。杨振宁的专业领域又极其高端,涉及量子场论、粒子物理等前沿理论,这种研究在当时的中国没有相应的平台和团队可以支撑。 更复杂的是,在冷战格局下,科学研究本身被高度政治化。理论物理的研究成果可能与军事科技直接相关,这使得美方对华裔科学家的态度极其敏感。 哪怕只是一次与国内亲属的通信,都会被视为“通敌”的潜在行为。在这种高压政治环境中,杨振宁的每一个选择都必须权衡再三。他并不是在舒适区里做出的决定,而是在夹缝中求生存。 加入美国国籍,对杨振宁来说,是一种不得已的自保。不是因为他对祖国失望,而是因为不这样做,他可能连科研都无法继续。 那个年代的美国,对于尚未加入国籍的外籍科学家,总是持怀疑态度。要想获得研究项目资金、实验室资源乃至基本的居留权利,加入国籍几乎成为一种“默认规则”。杨振宁深知,如果不在体制内站稳脚跟,他将很难继续自己的学术理想。 杨振宁并没有因此切断与祖国的联系。在随后的数十年间,他始终投身于中美科技交流事业。作为早期一批华裔科学家,他不遗余力推动中国科学进步,积极鼓励留学生归国效力,贡献卓著。 1971年,他就曾推动美方放松对中国科学界的限制。1979年中美建交后,他更是频繁访问中国,支持中国高校建设,推动中国物理学界与世界接轨。 他在清华大学设立讲座教授岗位、捐资兴学,甚至晚年毅然决定定居北京,正是这种对祖国深沉感情的体现。 事实上,杨振宁的经历反映了整个一代华裔科学家的命运。在那个时代,李政道、丁肇中、吴健雄等人也都做出了类似的选择。 但与此同时,他们几乎都在中国改革开放后成为科技发展的桥梁。可以说,他们当年的“留美”,并不是与祖国告别,而是在等待一个更合适的归来时机。 杨振宁最终选择晚年归国,落叶归根,这既是一种文化情感的体现,也是一种历史的圆满。 他于清华大学设立研究岗位,踊跃投身国内科研探讨。这绝非仅仅是肉身的回归,更是精神层面的皈依、学术领域的归返,彰显着对本土科研的热忱与担当。经历了世纪风云的洗礼,他的人生轨迹本身就是一部东西方科技交流史的缩影。 透过杨振宁当年的选择,我们看到的不是一个科学家的“背弃”,而是一个时代的真实与沉重。 素材来源:杨振宁谈曾放弃中国籍:是痛苦的决定,很高兴恢复了中国国籍 2025-10-18 17:22·金羊网