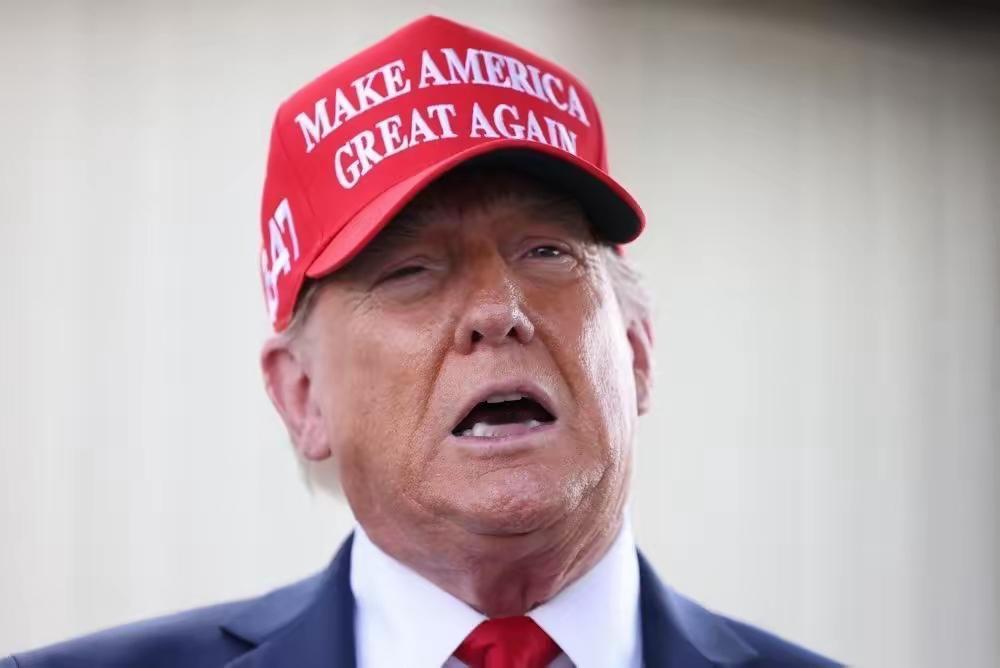

特朗普再次称将从11月1日起对中国产品征收155%的关税。特朗普表示:“对中国商品征收更高的关税对他们来说是不可持续的。”特朗普还指出,中国多年来一直在“利用美国”,而这一次的关税幅度也不会小。 自2025年1月再次就任总统以来,特朗普确实加快了对外经济政策的调整,特别是在对华贸易领域。 155%的关税数字虽然极端,却恰恰反映出其政府在对华贸易问题上的基本判断:认为中国依然主导着全球制造格局,而美国需要借助极端手段切断对中国供应链的依赖。 但问题在于,关税真的能解决特朗普所认为的“被利用”的问题吗?历史经验已经给出了一部分答案。 2018年到2020年,美国曾对中国数千亿美元商品加征关税,结果美国企业的采购成本显著上升,通胀压力随之增加,最终不得不由消费者承担更高价格。 大量中小企业表示无法承受关税成本,纷纷寻找其他亚洲国家供应商,但结果发现转移成本高昂、效率下降。 更关键的是,中国并未像特朗普当时预期的那样“服软”,反而通过强化自主创新,加快产业升级,在全球供应链中的地位更加稳固。 美国经济并不具备承受155%关税冲击的空间。尽管通胀在2024年有所缓解,但高利率和财政赤字依旧令市场承压。 当下推出超高关税举措,无疑会使进口商品价格进一步攀升。特别是消费电子、家居、服装这类对中国制造依赖度较高的领域,将首当其冲受到价格上涨的影响。 这对美国普通家庭而言,无异于一场隐性加税。而对中美之间的企业合作、技术流通和资本往来,也将造成深远影响。 而在中国方面,面对这一新的关税挑战,政策层面表现出极大的稳定与克制。中国并未急于做出对等反应,而是通过外交渠道表达关切,并强调中美经贸应以互利共赢为基础。 这背后是中国近年来对外贸易格局的根本性变化。随着东盟、欧洲、中东等市场的持续拓展,中国出口结构更趋多元,国内大循环体系日益完善。对美出口所占比重相较过去已有明显下降,关税冲击的边际效应正在减弱。 与此同时,中国制造的全球竞争力并未因美方施压而削弱,反而在新能源、智能制造、数字技术等领域不断突破。 在中高端制造方面,中国企业通过自主研发布局,已在多个关键环节取得突破。即便部分产品面临高关税障碍,依然能够通过产品替代、技术升级和市场转移等方式保持出口韧性。 过去数年,全球产业链经历深度重构。在此进程中,中国与东南亚、非洲、拉美构建起多层次制造协作关系,携手在全球产业格局中探寻新的发展路径与机遇。 美国试图用贸易壁垒切断这一格局,势必会对许多依赖中国产品的国家和企业造成连带冲击。 国际货币基金组织和世界贸易组织已就此类政策多次发出警告,认为高关税将破坏全球经济复苏的基础,损害多边贸易体系的稳定。 从更长远的视角看,中美两国应在竞争中找到合作的空间,而非陷入持续的对抗。中国始终主张通过对话解决分歧,推动建设更加公正合理的国际经济秩序。 在全球面临气候变化、能源转型、人口老龄化等共同挑战的时代,大国合作远比短期的贸易算计更加重要。 特朗普的155%关税不仅是一项经济决策,更是一场政治秀场上的高调表演。它或许能在短期内制造舆论声势,但无法改变全球经济的基本逻辑。 中国有足够的战略定力与发展韧性,在风浪中稳步前行。这场关税风波,不过是中国走向高质量发展道路上的又一次外部考验,终将被时间和现实所超越。