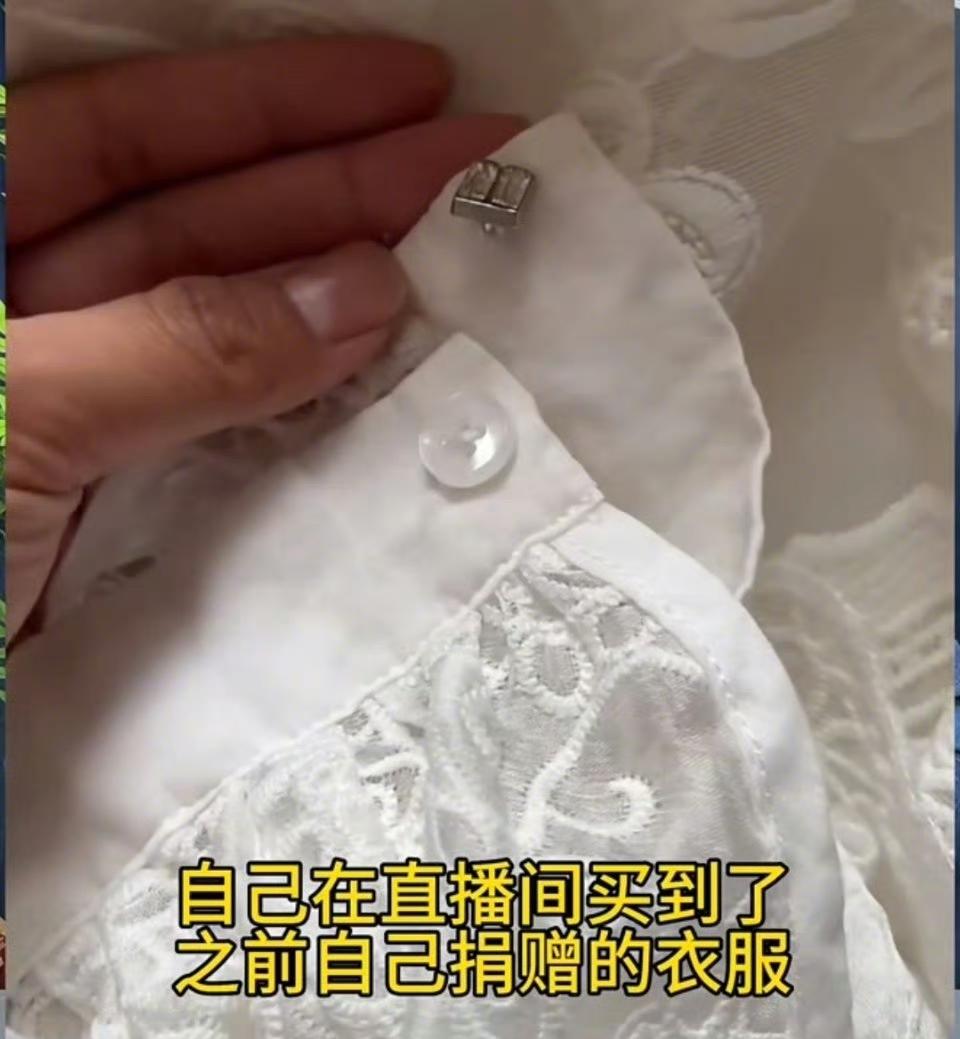

“这扣子是我亲手缝的,怎么会在直播间卖?”四川的黄女士刷到一件白色蕾丝外套时,手突然抖了一下。她凑近屏幕,发现袖口那颗用普通纽扣替代的“补丁”,正是十年前捐赠时特意留下的标记——当年袖口的水晶扣掉了,她用缝纫机补了颗旧纽扣,生怕衣服送不到需要的人手里。可如今,这件带着温度的旧衣,正以88.89元的价格被主播喊作“孤品尾货”。 这不是孤例。杭州的张女士更早遇到类似的事,她十年前捐的驼色羊绒大衣,在直播间标价399元。衣领的缝线、袖口的磨损,甚至左胸第三颗补过的深色纽扣,都和记忆里分毫不差。更荒诞的是,德国博主马克曾给难民营捐运动鞋,偷偷塞了GPS追踪器,五天后鞋子竟出现在波斯尼亚的二手市场,标价10欧元。这些“流浪”的捐赠品,像一记记耳光,打在每个曾认真打包旧衣的人脸上。 旧衣捐赠的灰色链条,早已不是秘密。杭州“大熊猫”回收项目曾宣称“公益环保”,结果90%的衣物被企业转手倒卖;上海“绿房子”回收点因经营困难,直接把捐赠衣物卖给商贩;浙江黄岩甚至查获18个伪装成“公益箱”的私人回收点,箱子上印着“送往山区”,实际是企业敛财工具。宁夏三级政协调研发现,大量直播间所谓的“尾货孤品”“品牌样衣”,实则是经分拣处理的二手旧衣,商家“论吨收、按件卖”,赚得盆满钵满。 可最扎心的,是这些行为对善意的透支。当捐赠者发现,自己精心挑选的衣物没穿在孩子身上,反而成了商家牟利的工具;当“山区小学十年仅收到两箱过期牛奶”的新闻曝光,当印着“学校捐赠”的床出现在二手平台,谁还敢轻易相信“百分百善意直达”的宣传?有网友说:“我宁愿直接把钱塞给乞丐,至少知道这十块钱真给了他。”这种信任崩塌,比任何利益损失都更致命。 慈善的本质是“信任经济”,一旦信任破产,再多煽情宣传也白搭。红十字会解释“物资需通过正规渠道分销”,法律也允许慈善机构将捐赠物品进入市场流通,但捐赠者的困惑始终在:“我希望帮助,结果却帮二手贩子清了库存?”这种落差,让多少热心人默默收回了下一次想要捐赠的手。 要斩断这条灰色链条,不能只靠“喊口号”。监管部门需明确公益与商业回收的界限,要求回收箱标注主体信息与物资流向;用区块链等技术实现溯源追踪,让每件捐赠衣物都能查到去向;对直播间虚假宣传、非法倒卖行为从严处罚。毕竟,善良很珍贵,别让它一次次被辜负。 你捐过旧衣吗?如果知道它可能被倒卖,你还会继续捐吗?评论区聊聊你的想法吧。 (案例来源:都市时报)

![张靓颖这一套红色蕾丝透明战衣,让人尴尬的脚趾扣出四合院。[笑着哭]这不是顶级魔](http://image.uczzd.cn/8097264367855597934.jpg?id=0)