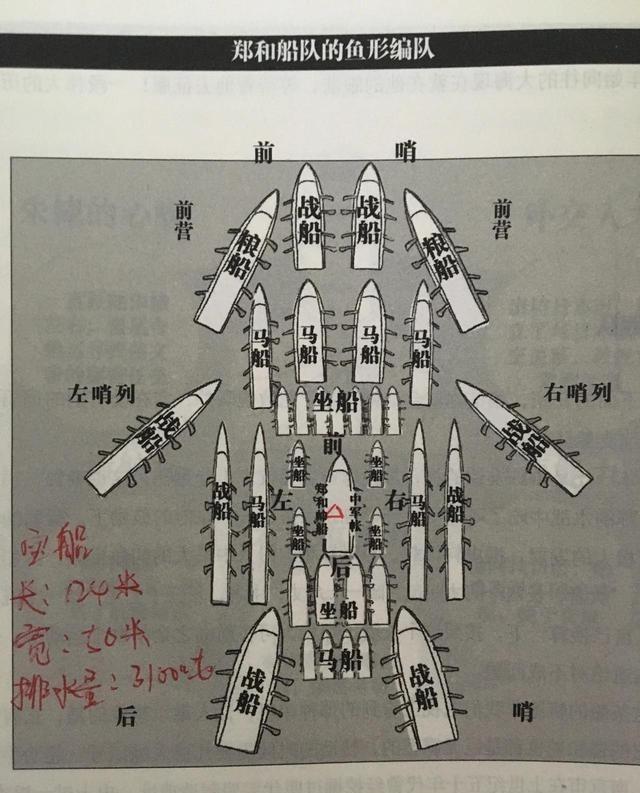

印尼这波操作,看得直懵圈。一个主权国家,跑出来跟全世界喊:我们这块地儿,六百年前是中国的!而且,我们还觉得特光荣! 2025年7月,雅加达那场“万里尚为邻”文化展上,印尼雅加达特区副行政长官拉诺·卡诺指着明代海捞瓷器公开表态,如今的巨港六百年前曾是中国明朝的旧港宣慰司,言语里满是自豪。 咱先把这段六百年前的历史掰扯清楚,它远不是“隶属”两个字能概括的。 元末乱世里,广东人梁道明带着上千乡亲渡海到了苏门答腊岛南部,在后来的旧港扎下根,跟着来的闽广乡亲越来越多,这里慢慢成了南洋华人的聚集地。 到了1407年,郑和船队路过时,遇上了海盗陈祖义,这家伙手握近百艘战船,连明朝船队都敢抢,朱元璋当年悬赏重金要抓他。 关键时候是旧港华人首领施进卿报了信,揭发陈祖义想诈降的阴谋。 郑和早有准备,一把火灭了海盗窝,还把陈祖义押回南京斩首。之后朱棣在这儿设了旧港宣慰司,让施进卿当宣慰使。 但这宣慰司跟明朝本土的行政区不一样,不驻军、不收税,施进卿能世袭官职,日常治理全靠自己,顶多算“以土官治土民”的羁縻模式。 《明宣宗实录》里都写着“爪哇国旧港宣慰司”,说明它和周边政权还有着复杂联系,连谭其骧在《中国历史地图集》里都没把它算进明朝版图。 这段隶属关系只维持了33年,1440年左右就被爪哇的满者伯夷国兼并了,随着明朝停止下西洋,这段历史慢慢沉了底。 按理说,这种涉及历史归属的话题都敏感得很,印尼却主动把它翻出来,还大张旗鼓地纪念,根本不是一时兴起。 今年是郑和首次下西洋620周年,印尼不仅办了文化展,还搞了“郑和下西洋之路”旅游线,把巴淡岛、巨港的郑和遗迹串了起来,甚至在日惹的学校里,郑和事迹都被写进了教材。 表面是文化纪念,实则是掐准了经济的脉搏。 印尼华人只占全国人口5%,但能量大得惊人。2025年胡润全球富豪榜上,印尼首富彭云鹏就是华人,身家比李嘉诚还多出200亿,他旗下的新能源公司市值突破5000亿,是印尼市值最高的企业。 不止彭云鹏,印尼顶尖富豪里半数是华人,他们掌控着银行、烟草、新能源这些关键行业,撑起了全国近三分之一的经济盘子。 这些华人心里都藏着文化根脉,印尼主动承认旧港的历史渊源,就是给他们的身份认同找个落脚点,让这个核心经济群体更有归属感,毕竟稳住了他们,就稳住了大半个经济基本盘。 更聪明的是,印尼把这段历史和本土文化揉在了一起,没犯文化移植的忌讳。 泗水的郑和清真寺,看着是伊斯兰穹顶,房檐却带着中式飞檐的弧度,既保留了郑和的印记,又尊重了当地的宗教信仰。 巨港的三宝庙里,当年郑和船队的铁锚被当成圣物,每年的郑和金身巡游,华人和土著居民都会一起参加。 就连最近申遗成功的传统服饰卡峇雅,都藏着郑和带来的影响,马来织染工艺里混着中国刺绣的影子,成了跨文化交流的活见证。 这种融合让郑和IP在当地扎了根,也成了吸引中国游客的金字招牌,2024年巨港接待的中国游客里,超四成人是专程来探访郑和遗迹的,直接带动当地旅游收入涨了17%。 印尼的精明还藏在对分寸的拿捏上。外交部从来没在正式声明里提过“旧港属明”,主权红线守得死死的。 但地方政府和学术界却放开了手脚,巨港推出“旧港宣慰司遗址探访”线路,学者们频繁开研讨会聊施进卿和明朝的往来。 这种“官方避谈主权、民间深耕文化”的路数,既没惹来国际关系上的麻烦,又给合作留足了空间。 2025年是RCEP生效第四年,东盟吸引的全球投资占了区域近一半,印尼作为东盟最大经济体,借着郑和这层历史纽带,能更顺地对接中国市场,吸引中资落地。 就像山东那家耀华公司,看中印尼的发展规划,直接建了耐材工业园,这种合作背后,文化认同的作用可不小。 当地老人说起郑和,至今还会提“当年海盗没了,祖辈才能安心做买卖”。 六百年前郑和带去的是秩序,让海路清净下来;六百年后印尼捡起这段历史,算的是经济账、文化账。 它没把历史当成包袱,反而做成了连接情感、拉动发展的桥梁,这算盘打得是真精。 网友们看法挺分裂,有人说这是“精准蹭流量”,把历史当生意做;也有人觉得这种正视历史的态度挺好,文化交流本就该超越狭隘的主权叙事。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。