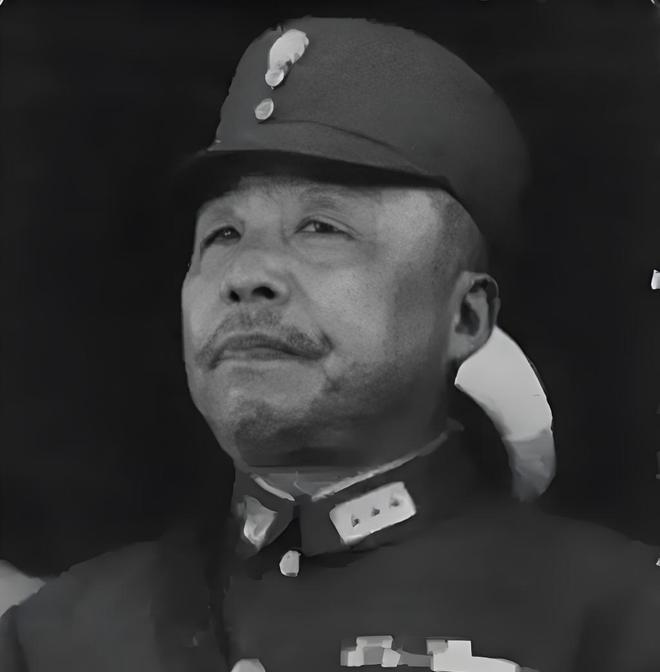

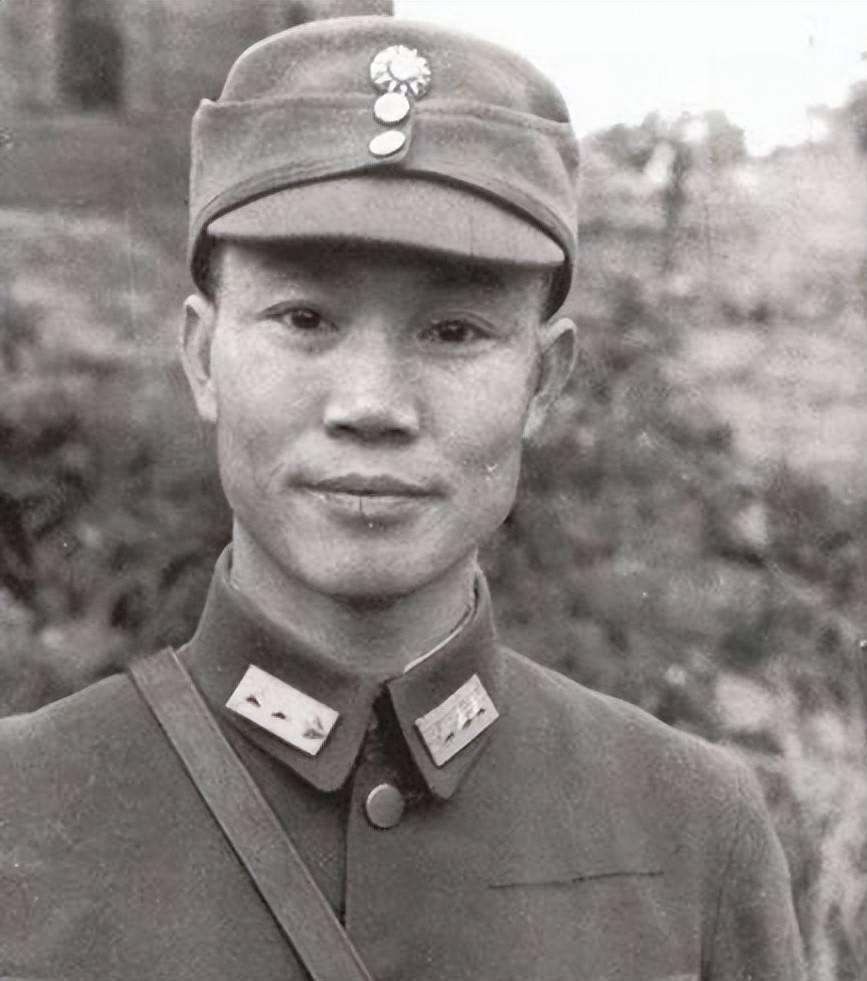

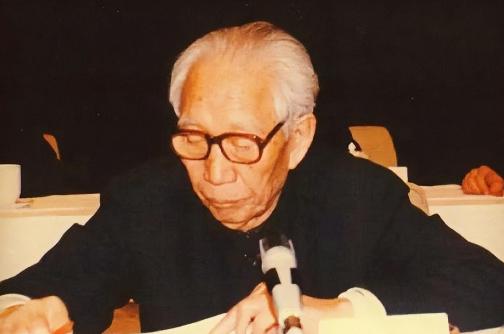

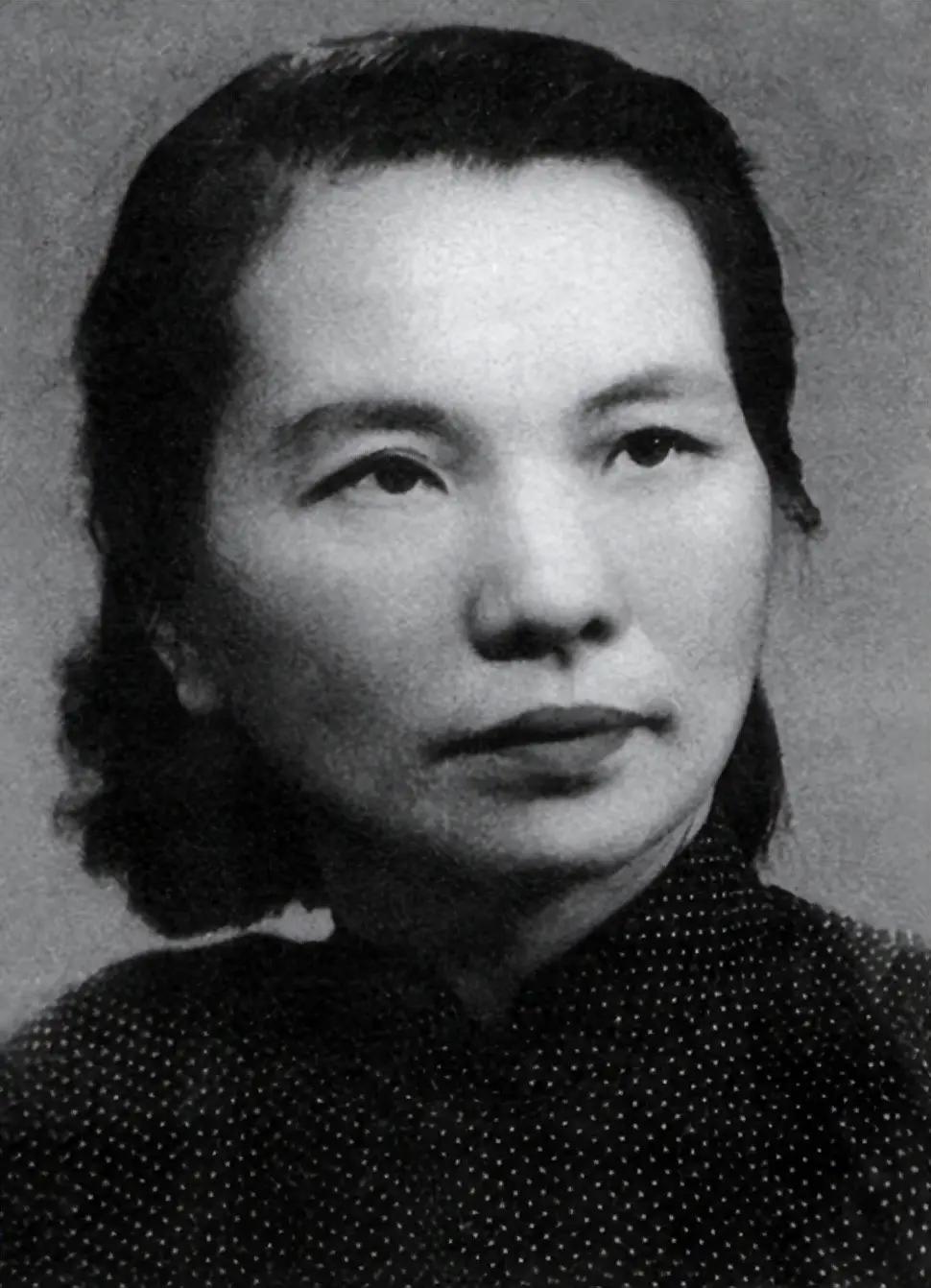

1955年,武汉女大学生吴明珠,放弃了城里的工作,趁父母不注意,连夜逃往新疆,父亲称要与她断绝关系,母亲气得生了3天病,谁知几年后女孩回家,父母两人却目瞪口呆。 吴明珠并非一时冲动。1930年出生在武汉知识分子家庭的她,在国运困厄中长大,早早立下报国之志。 1950年考入西南农学院后,她与袁隆平成为同期同学,主攻果蔬专业的她始终认定,农业科研必须扎根土地才有价值。 毕业时她曾主动申请去新疆,因名额限制未能如愿,被分配到中央农村工作部,可新疆的瓜果资源始终萦绕在她心头。 1955年新疆维吾尔自治区成立招人,她立刻再次请缨,反复争取后才获准调往新疆,甚至主动放弃乌鲁木齐的岗位,坚持要去最基层的吐鲁番鄯善县农技站——那里是公认的瓜果之乡,也是条件最艰苦的地方。 鄯善的日子远比想象中难熬。作为“火洲”,夏季地表温度常常突破50℃,吴明珠每天顶着烈日风沙在戈壁滩上寻找瓜种,白天曾遭遇野狼险些丧命,夜晚只能栖身窑洞。 听说数百里外的底坎儿乡有优质甜瓜“阿依斯汗可口奇”,她立刻出发,穿越火焰山和戈壁,走了三天才抵达,回程时为省力气,当场吃掉甜瓜只留种子。 她花三年跑遍300多个生产队,自掏工资买瓜种——农民没有发票,她不愿给集体添麻烦,硬是收集全44个品种,为新疆甜瓜建立起第一份资源档案,拯救了一批濒临灭绝的种类。 支撑她的不仅是理想,还有丈夫杨其祐的陪伴。这位与她同班、和袁隆平同寝的研究生,明知新疆不适宜自己研究的小麦,仍为支持妻子奔赴鄯善,成了农技站首位研究生学历的技术员。 杨其祐包揽了琐事,空闲时帮她摘录外文资料,徒步几十公里去瓜地授粉,还提前擀好面条晾干,等她归来煮一碗热面。 夫妻俩的生活被瓜田填满,儿子杨夏出生三个月就托付给外婆,女儿满月后交给哥嫂照料,孩子们长大后竟把舅舅舅妈当作父母,这成了吴明珠此生难补的遗憾。 育种是漫长的煎熬。吴明珠坚持每天下地观察,年过七十仍不肯像同事说的那样四五天看一次,她常说“做就要做原始创新”,授粉时不允许漏一个花,学生漏了就严厉批评,因为“小失误可能让整个季度报废”。 1972年尼克松访华,她培育的“红心脆”被选为招待水果,总统吃完连声赞叹,这个品种后来畅销香港三十年不衰。 为加速育种,她在海南开辟“南繁北育”基地,那里饮食依赖压缩蔬菜,居住条件简陋,她却像候鸟般春夏在新疆、秋冬在海南,年复一年奔波。 1984年,第二十四组种子里诞生了又甜又脆的西瓜,被命名为“早佳8424”。 她无偿把栽培技术传给瓜农,这个品种很快遍布全国,直接推动中国成为全球最大西瓜生产国,让老百姓实现“吃瓜自由”。这一年,已升任吐鲁番行署副专员的她,为专注科研主动辞职,调任农科院园艺所。 可幸福没能长久,1986年,胃癌晚期的杨其祐在病床上仍笑着祝贺她的品种“三连冠”,离世前只叮嘱她“注意休息”,丈夫走后五天,她就重返岗位,把悲伤藏进了瓜田。 几年后吴明珠回家,随身带的不是金银细软,而是一筐沉甸甸的甜瓜和西瓜,还有报纸上关于她的报道。 曾经气到晕厥的母亲,摸着那些饱满的瓜,又看看女儿手上的老茧和报道里“甜瓜女王”的称号,嘴唇动了动没说出话。 父亲翻着她培育30个品种的清单,想起当年“断绝关系”的气话,眼圈红了——他终于懂了,女儿放弃的是个人安逸,扛起的是千万人的饭碗。 那些年她谢绝院士楼修建,把技术无偿传授,让新疆80%的商品瓜产区种着她培育的品种,这些付出远比城里的工作更有分量。 吴明珠后来患上阿尔茨海默病,认不出家人,却始终记得瓜的名字和授粉步骤。 她用62年光阴,让我国瓜种保存量突破2000份,成了全球种质资源最丰富的国家,用一生践行了“多结几个好瓜献给人民”的承诺。所谓伟大,从来不是瞬间的抉择,而是把初心熬成岁月的模样。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。