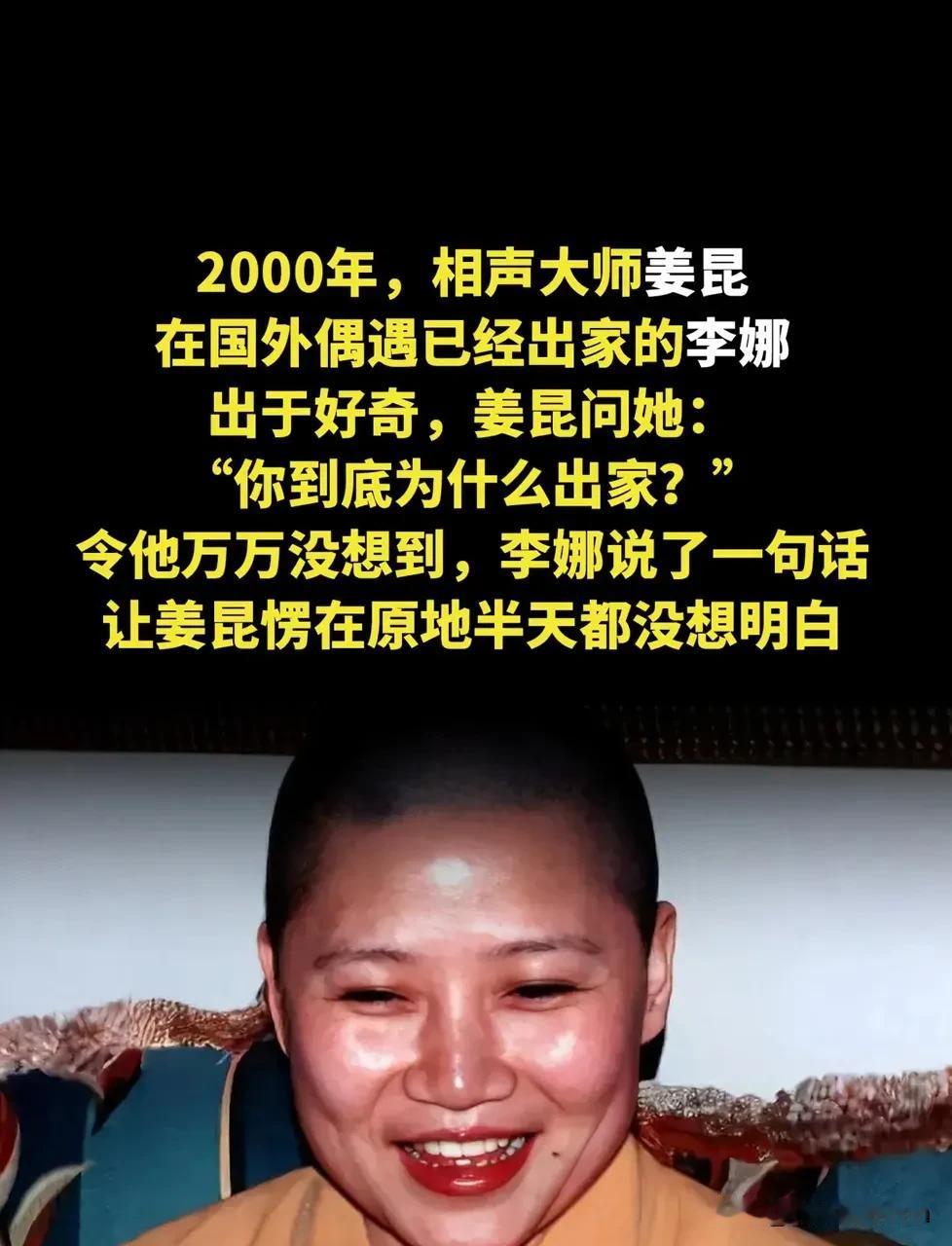

2000年,姜昆在国外偶遇已经出家的李娜,出于好奇,姜昆问她到底为什么出家?令他万万没想到,李娜说了一句话,让自己愣在原地半天没想明白。 1997年7月,五台山普寿寺。一个消息像炸弹一样在娱乐圈爆开:李娜出家了。 那时的李娜,正站在事业的最顶端。 这个原名牛志红的河南姑娘,5岁就没了父亲,母亲靠缝补衣裳拉扯她和妹妹长大,冬天的屋里常常没有炭火,学校里要忍受“没爸的孩子”这样的嘲笑。13岁她考进河南戏曲学校,不是为了梦想,是因为能拿补贴减轻母亲负担。 毕业后留校唱戏,23岁又辞掉铁饭碗闯深圳,语言不通就闷头学音乐,后来北漂做影视配曲,一首《好人一生平安》唱遍大街小巷,和毛阿敏、韦唯并称为“乐坛三大高峰”。 十年里,她为160多部影视剧唱过200多首歌,《青藏高原》更是成了难以逾越的经典,可聚光灯亮得晃眼,她总说心里空落落的,像少了块最重要的东西。 感情的接连重创,把这份空洞撕得更开。她爱过一个大自己十岁的圈外人,以为能靠真心换安稳,最后发现对方早有家室。 后来遇到作曲人张千一,对方因《青藏高原》找到她,她以为是知音,全身心投入,直到被好友告知男方已有家室,追到老家质问,只换来“要在一起就得养我母亲孩子”的无耻答复。 两次真心都被辜负,她把自己关在家里,曾经练歌到深夜的劲头没了,连最喜欢的麦克风都不愿碰。 娱乐圈的喧嚣更让她窒息。成名后,商业演出排到半年后,应酬要喝到深夜,想安安静静做专辑,总有人催着“搞点流行的”。 1995年,两位信佛的朋友送了本经书给她,起初她随手放在一边,直到某个失眠的深夜,才翻开来读,那些关于安宁的文字像温水浇在灼烧的心上。 她开始频繁去寺院,和住持聊人生,住持一句“真正的宁静,才是智者的归宿”,让她盯着佛像看了很久。 1997年春天,她去张家界天门山,看到“天外有天天不夜,山上无山山独尊”的古联,突然就定了主意。她没和母亲商量,直接把户口迁到天门山,还建了间小屋。 母亲从加拿大赶回来,抱着她哭,说“你要是出家,我怎么对得起你爸”,她只是安静地拍母亲的背,说“妈,以前我笑的时候,心里可能在哭”。没人能劝动她,7月,她在五台山普寿寺剃度,法号释昌圣。 消息传开,外界吵翻了。 有人说她失恋想不开,有人说她炒作,还有人骂她“疯了”。媒体堵在寺庙门口,粉丝写信劝她回头,可她躲在经堂里,每日诵经打坐,脸上倒渐渐有了血色。 母亲放不下她,索性留在五台山陪住,后来又跟着她去了美国,在洛杉矶的寺庙里一起过着凌晨三点起床、过午不食的日子,这一陪就是二十多年。 2000年那次偶遇,就发生在洛杉矶的西来寺。姜昆随团参观,转过香樟围墙,看见个穿灰僧袍的女子在扫地,阳光落在她脸上,才认出是李娜。她眼神平静,不像隔了数年未见的故人,倒像刚在巷口打过招呼。 姜昆憋了半天,问出那句“你为什么出家”,她看了眼远处的樱花树,轻声说:“其实世上哪有真正的出家,不过是换种方式回家罢了。” 姜昆愣在原地。他后来才慢慢想明白,李娜说的“家”,从不是郑州的老房子,是那个不用强撑着笑、不用证明自己的心灵角落。 舞台上的掌声再热烈,也填不满她心里的空;两段感情再投入,也给不了她想要的安稳,反倒是经声佛号里,她找到了真正的踏实。 这些年,李娜很少露面,只推出过《唱经给你听》专辑,声音里没了《青藏高原》的高亢,却多了能安抚人的平和。母亲偶尔会看着她早年的照片掉泪,羡慕街上牵手的母女,可转头看见女儿诵经时舒展的眉头,又把话咽了回去。 妹妹从加拿大来看她,劝过还俗,见她心意已决,也只能接受。2010年她回衡山参加活动,媒体围追堵截,全靠母亲帮着回绝,活动结束就低调回了美国。 外界总说她“放下一切”,其实她只是捡回了自己。那些年在名利场里打转的是歌手李娜,在寺庙里扫地诵经的释昌圣,才是那个从苦难里走出来、终于找到归宿的牛志红。所谓出家,从来不是逃避,是对自己内心的诚实。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。